Post Pop Depression è uno di quei titoli multistrato e a doppia e tripla lettura che già fanno venire l’emicrania prima ancora di infilare il cd nel lettore, premere play su iTunes o far girare il vinile sul piatto (scelta consigliata). L’Iguana è un sopravvissuto. Un sopravvissuto recidivo. Uno dato per morto già a metà degli anni Settanta, dopo l’atroce dissoluzione degli Stooges e la cui identità e integrità fisica e artistica fu salvaguardata solo grazie alla fiducia del signor Bowie David, che applicò a Iggy la “cura Velvet” con cui aveva tenuto sotto controllo le pulsioni di morte, abuso di porcherie e dissoluzione creativa del terzo lato del triangolo, ovvero Lou Reed. Se a Lou Bowie produsse il leggendario Transformer (c’era dentro Walk On the Wild Side, per dire), a Iggy fece tirar fuori The Idiot (quello con l’epica China Girl, che lo stesso Bowie riprese sei anni dopo in Let’s Dance; il disco con il mostruoso suggello della preveggente Mass Production, otto minuti di perfezione che chissà come mai anche i fan più ortodossi di Iggy si dimenticano sempre ogni volta che si tratta di fare una playlist di capolavori). E, non pago, mise mano anche all’opera seconda da solista, Lust for Life (che è il disco che vent’anni fa avete tutti comprato o ricomprato all’indomani di Trainspotting dopo il rilancio planetario della title track; ma che è anche il disco che contiene The Passenger, e un’altra chiusura epocale come Fall in Love with Me, chevvelodicoaffà – vedi sopra). Guardate le copertine: quella di The Idiot, uscito in piena bufera punk inglese (Sex Pistols, e scendere), puzza di eroina lontano dieci metri; quella di Lust for Life è invece uno scatto da tessera del tram, capello unto ma gioia di vivere dentro un altro bianco e nero con colori che si intravedono in fondo agli occhi rappacificati. Lui, che sembrava il primo a doversene andare, ha sotterrato sia il vecchio Mr. Velvet sia il suo salvatore Ziggy Stardust. Non solo: è sopravvissuto anche al vecchio sodale Scott Asheton, con cui aveva riesumato la sigla Stooges per un disco (The Weirdness, 2003) che agli stupidi talebani aveva fatto schifo e che invece era l’unico modo possibile per tornare a graffiare in un mondo in cui assai più sciocco sarebbe stato tentare di clonare un Funhouse o un Raw Power.

Post Pop Depression è uno di quei titoli multistrato e a doppia e tripla lettura che già fanno venire l’emicrania prima ancora di infilare il cd nel lettore, premere play su iTunes o far girare il vinile sul piatto (scelta consigliata). L’Iguana è un sopravvissuto. Un sopravvissuto recidivo. Uno dato per morto già a metà degli anni Settanta, dopo l’atroce dissoluzione degli Stooges e la cui identità e integrità fisica e artistica fu salvaguardata solo grazie alla fiducia del signor Bowie David, che applicò a Iggy la “cura Velvet” con cui aveva tenuto sotto controllo le pulsioni di morte, abuso di porcherie e dissoluzione creativa del terzo lato del triangolo, ovvero Lou Reed. Se a Lou Bowie produsse il leggendario Transformer (c’era dentro Walk On the Wild Side, per dire), a Iggy fece tirar fuori The Idiot (quello con l’epica China Girl, che lo stesso Bowie riprese sei anni dopo in Let’s Dance; il disco con il mostruoso suggello della preveggente Mass Production, otto minuti di perfezione che chissà come mai anche i fan più ortodossi di Iggy si dimenticano sempre ogni volta che si tratta di fare una playlist di capolavori). E, non pago, mise mano anche all’opera seconda da solista, Lust for Life (che è il disco che vent’anni fa avete tutti comprato o ricomprato all’indomani di Trainspotting dopo il rilancio planetario della title track; ma che è anche il disco che contiene The Passenger, e un’altra chiusura epocale come Fall in Love with Me, chevvelodicoaffà – vedi sopra). Guardate le copertine: quella di The Idiot, uscito in piena bufera punk inglese (Sex Pistols, e scendere), puzza di eroina lontano dieci metri; quella di Lust for Life è invece uno scatto da tessera del tram, capello unto ma gioia di vivere dentro un altro bianco e nero con colori che si intravedono in fondo agli occhi rappacificati. Lui, che sembrava il primo a doversene andare, ha sotterrato sia il vecchio Mr. Velvet sia il suo salvatore Ziggy Stardust. Non solo: è sopravvissuto anche al vecchio sodale Scott Asheton, con cui aveva riesumato la sigla Stooges per un disco (The Weirdness, 2003) che agli stupidi talebani aveva fatto schifo e che invece era l’unico modo possibile per tornare a graffiare in un mondo in cui assai più sciocco sarebbe stato tentare di clonare un Funhouse o un Raw Power.

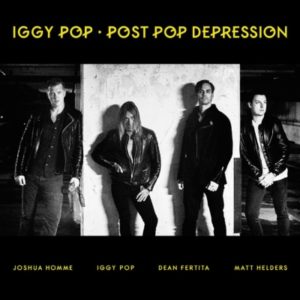

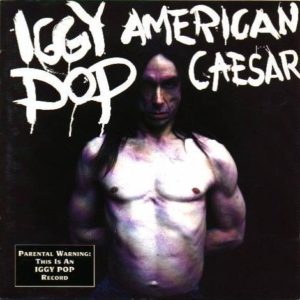

Dischi brutti, Iggy ne ha fatti, certo. E pure parecchi. Dopo il monumentale (anche per durata) American Caesar, 1993, si potrebbe quasi dire che non ne abbia più azzeccato uno davvero convincente dall’inizio alla fine. Ma è il destino di tutti quelli (vedi alla voce Prince) che a 23 anni avevano già consegnato alla storia una pila di capi d’opera alta così. Ma gli anni Duemila ci hanno insegnato che a tirare la carretta sono i vecchi eroi (Dylan,  Neil Young, lo stesso Bowie con Blackstar), ché i ragazzini prodigio si spompano al terzo o quarto giro di valzer. E infatti. All’album numero 22 (o 23, o 24, a seconda di come consideriate un paio di eccentricità della sua discografia), arriva il disco che non ti aspetti. Ovvero, si diceva, Post Pop Depression (Caroline, 9t, 40:20). Un titolo da capogiro. Da maestro dell’anfibologia. O più semplicemente da miracolato. Un disco composto nel deserto, luogo d’elezione di un altro benedetto da Dio (che ha fornito riff e movimenti e intuizioni alle canzoni più belle mai composte dall’Iguana da chissà quanto): Josh Homme. L’uomo che dopo aver canonizzato lo psych-stoner con Kyuss e Queens Of The Stone Age sarebbe dovuto essere al Bataclan coi “suoi” Eagles Of Death Metal il 13 novembre scorso. Con loro, Dean Fertita e Matt Helders, ovvero il tastierista dei QOTSA, vecchio sodale di Homme, e il batterista degli Arctic Monkeys, qui alle prese con ritmiche spesso aliene a quelle del gruppo madre. Un album che vive di una forma mentis fatalistica e commovente, un ripensare con indole vergine a mille forme rock già declinate in passato, una pubblica elaborazione di lutti e tensioni come mai Iggy aveva neppure provato ad approcciare.

Neil Young, lo stesso Bowie con Blackstar), ché i ragazzini prodigio si spompano al terzo o quarto giro di valzer. E infatti. All’album numero 22 (o 23, o 24, a seconda di come consideriate un paio di eccentricità della sua discografia), arriva il disco che non ti aspetti. Ovvero, si diceva, Post Pop Depression (Caroline, 9t, 40:20). Un titolo da capogiro. Da maestro dell’anfibologia. O più semplicemente da miracolato. Un disco composto nel deserto, luogo d’elezione di un altro benedetto da Dio (che ha fornito riff e movimenti e intuizioni alle canzoni più belle mai composte dall’Iguana da chissà quanto): Josh Homme. L’uomo che dopo aver canonizzato lo psych-stoner con Kyuss e Queens Of The Stone Age sarebbe dovuto essere al Bataclan coi “suoi” Eagles Of Death Metal il 13 novembre scorso. Con loro, Dean Fertita e Matt Helders, ovvero il tastierista dei QOTSA, vecchio sodale di Homme, e il batterista degli Arctic Monkeys, qui alle prese con ritmiche spesso aliene a quelle del gruppo madre. Un album che vive di una forma mentis fatalistica e commovente, un ripensare con indole vergine a mille forme rock già declinate in passato, una pubblica elaborazione di lutti e tensioni come mai Iggy aveva neppure provato ad approcciare.

Nove pezzi, una durata da vecchio LP (venti minuti per parte e via): niente zavorra, niente fill-in. Solo roba che brucia. L’opener Break Into Your Heart annuncia del resto di non voler fare prigionieri: I’m gonna break into your heart / And follow/ Till I get under your skin / And the wall comes tumbling down, tra ricami desertici su post-crooning suadente e perverso come solo lui sa essere. Segue Gardenia, il più spudorato e struggente omaggio camp alla memoria di Bowie, costruito su una replica funebrizzata dello stomp di Let’s Dance che dice proprio And the ditch down your spine nel momento esatto in cui un brivido corre veloce mentre i piedi tengono il ritmo. Ritmo che si spezza nella preghiera di American Valhalla, ritmica killer introdotta da una seconda memoria bowiana, come un rallenty di China Girl dove un dio/eroe stanco dalla vita difficile (Innocence/It’s so hard to figure it out) invoca un riposo finale spogliato di tutto (I’m not the man with everything/ I’ve nothing but my name). Il tempo di metabolizzare lo shot di paranoia predatrice di In the lobby, ancora una volta giocato su armonie vocali bowiane e chitarre desert-psych con squarci postpunk, e si viene trascinati nel cuore pulsante dell’album: la tripletta Sunday, Vulture e German Days inchioda al tappeto. La prima spara un riff addirittura rollingstoniano con break anni Ottanta, ma sembra uscita da una sessione di remix di Lust for Life e recita un disperato/ironico Got all I need and it’s killing me; la seconda ha un aspetto di impossibile flamenco sbilenco spiraliforme condotto sui toni lugubri di un volo sulla carcassa del blues; la terza, a partire dal titolo inequivocabile, fa convergere tutto verso la Berlino degli anni della salvezza, tra cambi di ritmo, decadenze improvvise e un senso di appartenenza (Heimat means home) partecipato fino alle lacrime. Non c’è fase discendente: gli ultimi due brani volano altissimi. Chocolate drops è il capolavoro assoluto del disco (benché il testo nasconda inequivocabili riferimenti alla coprofilia!): una ballad con ceselli pianistici e andamento cinematico che evoca paesaggi mentali e fisici addirittura lynchiani. Paraguay, con intro a cappella, stop and go assassini, tra-la-la-la beffardi e crescendo di rantolo talkin’ blues finale è un mostro in cui precipita di tutto, l’invettiva di un’anima persa che non riconosce più il mondo in cui sopravvive, che teme e da cui è ferito (Because I’m sick/And it’s your fault). E che sogna un altrove impossibile (Paraguay/I’ll have no fear/I’ll know no fear/So far from here) ben sapendo che l’unico altrove possibile è ancora una volta qui. Al termine dell’ascolto (se avrete la bontà di acquistare una copia fisica: investire in capolavori non è mai stata una pratica disdicevole), guardate la foto della prima pagina del libretto. Dove da straordinario attore qual è, con un solo sguardo perso nel vuoto, Iggy riassume e sussume su di sé tutto il senso di un disco che se non avesse un seguito, se fosse finale, sarebbe ancora più enorme e definitivo di quanto già non sia. Hallelujah.