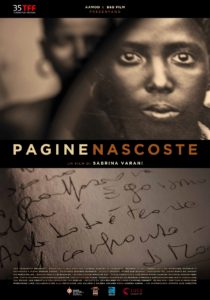

È un documentario importante e attuale, Pagine nascoste di Sabrina Varani (in TFF Doc – Fuori Concorso all’ultimo Torino Film Festival), di cui la protagonista Francesca Melandri, sceneggiatrice e scrittrice, è coautrice. Tratta della rimozione del fascismo — come pratica politica e forma mentis – partendo dalla biografia di Melandri, che, mentre prepara il nuovo libro (Sangue giusto, Rizzoli, 2017, di cui alcuni passi, nel documentario, sono letti da Valentina Carnelutti), si imbatte in scritti tenacemente razzisti, scritti dal padre Franco durante il periodo fascista. Questo la porta a indagare più a fondo e a riconsiderare il punto di vista della propria narrazione, e anche a scoprire in Etiopia (dove il padre non è mai stato) i crimini di guerra, censurati dalla stampa mussoliniana (e poi condonati dai tribunali) a opera anche di Rodolfo Graziani, che, come ha ricordato Gianantonio Stella in un suo articolo sul mausoleo di Affile a lui dedicato, è stato definito dallo storico Angelo Del Boca «il più sanguinario assassino del colonialismo italiano».

È un documentario importante e attuale, Pagine nascoste di Sabrina Varani (in TFF Doc – Fuori Concorso all’ultimo Torino Film Festival), di cui la protagonista Francesca Melandri, sceneggiatrice e scrittrice, è coautrice. Tratta della rimozione del fascismo — come pratica politica e forma mentis – partendo dalla biografia di Melandri, che, mentre prepara il nuovo libro (Sangue giusto, Rizzoli, 2017, di cui alcuni passi, nel documentario, sono letti da Valentina Carnelutti), si imbatte in scritti tenacemente razzisti, scritti dal padre Franco durante il periodo fascista. Questo la porta a indagare più a fondo e a riconsiderare il punto di vista della propria narrazione, e anche a scoprire in Etiopia (dove il padre non è mai stato) i crimini di guerra, censurati dalla stampa mussoliniana (e poi condonati dai tribunali) a opera anche di Rodolfo Graziani, che, come ha ricordato Gianantonio Stella in un suo articolo sul mausoleo di Affile a lui dedicato, è stato definito dallo storico Angelo Del Boca «il più sanguinario assassino del colonialismo italiano».

Al Torino Film Festival abbiamo incontrato l’interprete Francesca Melandri e la regista Sabrina Varani (già direttrice della fotografia, tra gli altri, di L’orchestra di Piazza Vittorio, Terramatta, Noi non siamo come James Bond), dove Varani aveva già portato, nel 1991, il corto Tubab in Spazio Italia.

Ci sono vari livelli di narrazione in Pagine nascoste: la finzione letteraria del romanzo e i suoi personaggi, la scoperta del padre nella realtà da parte della protagonista e i suoi Super8 di famiglia, l’inchiesta sui crimini italiani in Etiopia e le rare immagini dei repertori dei cinegiornali e degli archivi operai (Istituto Luce e AAMOD, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico).

Sabrina Varani (SV): Si sono presentati subito questi diversi livelli narrativi per i quali è stato piuttosto difficile trovare un equilibrio. Ogni livello avrebbe potuto prendere il sopravvento: la parte storica, quella personale, quella della ricerca della scrittrice e quindi del processo creativo. È stato un lavoro che ha richiesto del tempo – più o meno cinque anni – perché ha seguito esattamente il tempo delle ricerche di Francesca, con cui ho condiviso ricerche e scrittura. Un tempo di maturazione molto lungo, in cui tutti i temi sono affiorati e gradualmente ho capito cosa avrebbe potuto prendere più spazio rispetto ad altro. Volevo che non sparisse nessuno dei filoni ma che al tempo stesso non ci fosse una confusione eccessiva di fili narrativi.

Com’è nata l’idea del film?

SV: Da una mia intuizione iniziale: a una presentazione del libro precedente di Francesca, Più alto del mare (Rizzoli, 2012, ndr), ascoltandola raccontare del suo metodo di ricerca per quel libro — incontri, interviste, approfondimenti – ho pensato che avrebbe potuto essere interessante “vedere” cosa ci fosse dietro la scrittura di un romanzo, mostrare come dalla realtà, dalle parole dei testimoni si potesse creare la scrittura, il processo creativo. Le ho subito parlato della mia idea, a quella presentazione. Non sapevo ovviamente nulla, allora, di quale sarebbe stato l’argomento del romanzo successivo. Quando me ne ha parlato ho pensato che il tema si prestasse benissimo.

Francesca Melandri (FM): Sabrina e io avevamo già lavorato insieme. Un paio di anni prima avevo finito e prodotto un documentario che avevo anche diretto e di cui Sabrina era stata direttrice della fotografia e operatrice, in una situazione piuttosto delicata: Vera, uscito nel 2010, su una signora ebrea croata, già allora 80enne, residente in Italia, unica superstite della sua famiglia ad Auschwitz e allevatrice di cavalli in autonomia. Per questo, appena lei mi ha proposto la sua idea, ho aderito subito, non vedevo l’ora di lavorare ancora con lei. Se me l’avesse proposto qualcun altro non so se gli avrei permesso di entrare in quella fase così delicata che è per me quella in cui ancora sto cercando e non so cosa scriverò e non ho molta voglia di avere qualcuno vicino.

Dopo l’affermazione anche mediatica di Casapound a Ostia e la recente irruzione dei militanti di estrema destra nel centro immigrati di Como, i riflettori sono puntati sull’“onda nera”, realtà come Lealtà e azione e Forza Nuova. Le teorie della seconda sono anche riprese in Pagine nascoste, in una riunione con comizio a distanza molto ravvicinata. Come a ricordare che il fascismo non è mai finito, nel nostro Paese.

SV: La mia speranza è che il film faccia riflettere sul legame tra il nostro passato rimosso e il presente. Associando i due piani e facendo vedere come in qualche modo il passato non sia fossilizzato in un altro luogo o spazio, in un’altra epoca, ma che si tratti di qualcosa di cui ci portiamo comunque dietro un’eredità. Che in questo film viene affrontata a livello personale da Francesca, viene messa in evidenza a livello collettivo attraverso la mentalità. Lo dice bene, secondo me, nel film, Massimo Rendina (partigiano e giornalista, 1920-2015), collega del padre di Francesca, Franco Melandri, alla Gazzetta del Popolo, quando parla della fine della Seconda guerra. Rendina dice: «È mancato il processo alle idee, più che alle persone. Il fascismo non è un movimento politico, è una mentalità». È qui, presente, sempre pronta a rinvigorire, come dimostrano gli episodi recenti, ma non è che dieci anni fa non esistesse. Magari era solo un po’ più serpeggiante. Sta prendendo molto spazio, molta strafottenza, rispetto ad anni passati, ma è come un filo che non è mai stato veramente interrotto. La speranza è che questa associazione di immagini ci stimoli a diventare attenti e sempre più consapevoli che questa mentalità esiste, che va tenuta a bada, che non bisogna lasciarle lo spazio che si sta prendendo, approfittando anche della congiuntura politica, sociale e storica. L’unico modo per i privati cittadini di contrastarla è quanto meno di prenderne consapevolezza.

FM: La mia risposta, lunga ed elaborata, a questa domanda, è il mio romanzo, Sangue giusto. Perché è esattamente la domanda che è stata alla base del mio lavoro. La risposta più breve è che il fascismo, come appunto sostiene Rendina nel film, è un pezzo della mentalità italiana, che non è mai stato definitivamente affrontato come una sua parte integrante. In questo senso anche con l’esporre me stessa — raccontando la storia di mio padre che da giovane è stato fascista e poi non lo è stato più, o raccontare nel mio romanzo la storia di una donna che scopre che suo padre è stato fascista e poi non lo è stato più — ho voluto indicare che il fascismo fa parte della storia degli italiani, delle famiglie italiane. E recuperare questo senso che il Ventennio non è stato un’astronave capitata sulla testa degli italiani e poi ripartita il 25 aprile del 1945, ma un’espressione della nazione. Per cui quello che succede adesso fa parte anche di chi siamo noi. Non voglio dire con questo che siamo tutti fascisti, ma che questo considerare tutto quello che era fascista come “brutto, cattivo e lontano da noi” secondo me ha contribuito a lasciare il campo, adesso, per questo ritorno.

Il film riprende anche la visita – insieme alla scrittrice e giornalista di origine somala Igiaba Scego (Internazionale) – ad Affile, al controverso mausoleo dedicato a Rodolfo Graziani, il “maresciallo d’Italia” che il film ritrae come un efferato criminale di guerra, nonché uno dei protagonisti del libro Sangue giusto. Così facendo vi siete anche riallacciate alla polemica recente, piuttosto fine a se stessa, sollevata dal The New Yorker sull’opportunità della sopravvivenza dei monumenti fascisti nel nostro Paese.

SV: Già, con una differenza non da poco: che il monumento a Graziani è una “ciofeca” del 2010, mentre l’EUR è un capolavoro dell’architettura mondiale, come molti altri che risalgono al regime fascista. Quel monumento aveva per il film un valore molto importante. Primo, perché Graziani è un personaggio del libro, che ricorre nel film, il mio legame col presente. Quel monumento incarna proprio il discorso del film: come questa memoria si manifesti fisicamente nel presente; quali sono le reazioni a questa manifestazione: l’amnesia, il rigurgito fascista, l’indifferenza… ci sono tante reazioni possibili. Per me quel luogo e tutte le polemiche che ci sono state incarnavano esattamente il problema della memoria e della sua elaborazione. Era un luogo dove non potevamo non andarci. In più siamo state così fortunate da incontrare quel magnifico vecchietto, incarnazione delle contraddizioni, che era stato capo del CLN, ma allo stesso tempo anche amico di Graziani. Accedere è stato facile, la percezione del luogo è surreale, con questo cubo orrendo collocato in un posto bellissimo…

FM: La cosa molto giusta da un punto di vista psicologico per me la dice nel film Igiaba Scego quando rileva che i cittadini di Affile, più che essere continuamente fascisti o pensare che Rodolfo Graziani sia una persona da celebrare, lo ritengono “il famoso del paese”, the local hero. È come L’isola dei famosi: Graziani per loro è il vip, quello il cui nome è sui libri di storia locale.

Come si è svolta la ricerca in Etiopia? Come avete raccolto quelle testimonianze ricchissime di una guerra che nelle scuole italiane non si studia quasi?

SV: Il mio approccio consisteva nel seguire quello che Francesca decideva fosse importante per il suo libro, il traino è stata la sua ricerca. Per lei si trattava del secondo viaggio, perché aveva già fatto ricerche lì. L’obiettivo principale era andare a Zeret, luogo scoperto da uno storico torinese, Matteo Dominioni, pochi anni prima, come teatro di un eccidio fascista. Il nostro scopo quindi era trovare quella grotta, parlare il più possibile con i testimoni di quel fatto. Poi intorno a questo ci sono stati anche tanti altri incontri che non sono entrati nel film. Abbiamo avuto la grande fortuna di incontrare Elfinesh Tegeni, la donna che ci ha portato a quella grotta, figlia di uno dei pochissimi superstiti di quell’eccidio. E poi il gruppo dell’ANPI locale, il partigiano più anziano, ha ancora un luogo in cui si riunisce e cerca di tenere viva questa memoria. C’è da dire che se noi italiani ignoriamo totalmente loro, loro non ignorano affatto noi. Ci sono parole italiane che sono entrate a far parte della lingua parlata locale, l’amarico: macchina, aeroplano… E chiaramente ci sono molte persone meticce, nate dall’incontro tra i due popoli, molti parlano italiano… Abbiamo trovato un’accoglienza meravigliosa, anche quando siamo andati in questi luoghi, da discendenti dei loro sterminatori: cinquemila morti. Ci è sempre stato risposto che solo la nostra presenza lì per loro era un fatto positivo, così come quello che i nostri popoli non sono più nemici e che stiamo parlando insieme. Abbiamo insomma potuto confrontarci con loro, quando quasi non sappiamo neanche dov’è l’Etiopia, nell’ignoranza abissale che abbiamo rispetto all’Africa in generale e in particolare a questi fatti.

FM: Dal mio viaggio precedente, nel 2008, a quello con Sabrina, avvenuto nel 2014, molti partigiani ormai non c’erano più. Il ringraziamento per la loro accoglienza l’ho messo alla fine del mio libro, che è dedicato a due partigiani etiopici e a Massimo Rendina. Per dire “io sto qui”. Dedicato a chi ha combattuto contro gli oppressori: una volta eravamo noi, una volta i nazifascisti.

Come sono stati trovati e scelti i materiali di archivio?

SV: L’approccio è stato quello di scongiurare quel senso di distanza che si crea nel visionare materiali di repertorio. La mia percezione è che nei documentari storici lo spettatore veda queste cose come ormai lontane, come da al di là di una barricata di sicurezza, come se non lo riguardasse. È come se il bianco e nero ci rassicurasse che noi non c’entriamo assolutamente niente. Volevo fare esattamente il contrario, cioè creare un legame emotivo, fisico con quelle immagini, e far sì che lo spettatore si sentisse parte di quella situazione come se si parlasse di oggi. Infatti ho spesso messo insieme gli stessi luoghi, gli stessi villaggi, che oggi poi sono praticamente identici: le capanne, i bambini. Questo si ripete nel presente anche negli archivi Aamod: non far sentire lo spettatore “salvo” e “sicuro” nella sua indifferenza. Non è possibile essere indifferenti, quei fatti ci riguardano. In questo senso è stato un lavoro per me interessantissimo, anche nel confrontare questi due archivi, che sono anche due fronti.

Il film impiega anche immagini a tratti inguardabili per la loro atrocità e violenza, come quelle dei cadaveri nudi, bruciati e ammassati, di epoca coloniale. Ma anche delle impiccagioni.

SV: Ho deciso di usarle, vengono dall’Archivio Luce. In realtà non ne ho trovate molte, sono le uniche così crude che ho trovato, perché è chiaro che la propaganda prediligeva immagini più trionfali.

Ma ci sono anche preziosi home movies familiari che ritraggono Franco Melandri come padre affettuoso.

FM: Li ho messi a disposizione del film, sono emersi dopo tre anni dall’inizio del film. Durante questi lunghi cinque anni di lavorazione è morta una mia zia che aveva tutti questi Super 8 di cui noi non sapevamo nulla, che abbiamo trovato frugando tra le sue cose.

SV: Quei Super 8 erano immagini fortissime. Nell’ambito della storia personale rappresentano la tenerezza del legame. Perché quello del film non è un processo, ma una ricerca in cui i sentimenti sono complessi: c’è l’affezione, l’amore, la relazione padre-figlia fortissima e c’è comunque qualcosa che stride, che ti mette in discussione, ed è proprio quella la bellezza. Spero che questo non venga semplificato in modo schematico e brutale, nel modo in cui il film verrà raccontato e interpretato. Per me sono importanti le sfumature, le contraddizioni, il senso della complessità.

FM: Tengo tantissimo a dire che mio padre non era fascista, quando io l’ho conosciuto. E non lo era veramente. Questo rende la cosa secondo me più interessante. Tante persone, medie, normali, lo erano. È questa la storia che si racconta nel film, non quella di un efferato criminale di guerra. Mio padre è stato un uomo mitissimo. La storia del mio libro, insomma, e insieme di questo film non è: «nelle scatole chiuse di tutte le famiglie italiane ci sono terribili segreti». No. Ci sono crimini efferati compiuti da qualcuno, ma nella maggioranza delle famiglie italiane c’è qualche legame col fascismo, a livello di simpatia, adesione, partecipazione a un movimento popolare che è stato ampiamente maggioritario. Non bisogna nemmeno passare da “italiani brava gente” a “italiani peggiori criminali del mondo” perché anche quello è assolutorio e come dice Sabrina, mette una distanza. È la parte in mezzo a essere interessante.

SV: Tra l’altro, sia a Francesca che a me, tante persone che leggono il libro o capiscono di cosa parla il film, vengono a raccontare storie analoghe a quella familiare descritta nel film. In questo senso film e libro sono liberatori. È più tragedia far finta di niente, l’indifferenza.

FM: Le recensioni e i messaggi dei lettori mi dicono che il libro ha – nonostante parli di massacri – un potere di riconciliazione. Di quando reintegri un pezzo del tuo passato.

Com’è stata raccolta la scena del comizio di Forza Nuova, che concentra concetti come “omosessualismo”, “castrazione del popolo italiano”, i decreti sui diritti civili come qualcosa che lo “indebolirebbero”?

SV: Sono venuta a conoscenza del fatto che ci sarebbe stato questo meeting di Forza Nuova, come accade spesso a Roma, credo nel 2015. Una riunione complessa con rappresentanti di Alba dorata e un altro movimento. Mi sono chiesta come fare a filmarlo, ho contattato la segreteria di FN e semplicemente mi hanno chiesto di pagare un fee per entrare. Ringrazierò sempre quel relatore per il suo discorso che cita l’“omosessualismo”. Penso che se avessi scritto un testo da fargli leggere non lo avrei mai fatto così bene. È stata una fortuna, un miracolo di quelli che succedono, perché ha condensato in un discorso relativamente breve il concetto della cancellazione dell’identità di un popolo.

FM: Tra l’altro in quel discorso c’è il terrore sacrale della castrazione, in senso proprio di castrazione del fallo maschile, che è uno dei pilastri fondanti se non forse il pilastro fondante del fascismo, quello “ur”, quello “sotto”. E infatti ne parlo parecchio nel romanzo, perché in quello spazio ho modo di sviluppare il tema. È da questa fobia primaria che deriva tutto, o almeno, tanto. Per non parlare del rapporto del fascismo con il femminile.

Com’è stato raccontarti davanti alla macchina da presa?

FM: Ho provato tanti sentimenti diversi. A volte era una cosa molto naturale altre volte no, per niente. Ho passato la mia vita intorno a cineprese, faccio la sceneggiatrice da quando avevo 19 anni, ma non sono abituata a stare davanti alla macchina, non è proprio il mio posto. Credo anche che il mio imbarazzo si senta nel film. Come ho detto prima, non avrei fatto senza la fiducia che ho per Sabrina, a cui sono grata perché ha chiesto il mio parere su tutto quello che riguardava me e mio padre.

Nel film appare, in un ambiente accademico, anche uno strumento inquietante: un misuratore di crani a scopo “scientifico” (il nome tecnico citato nel film è pantagoniostato craniosteoforo). Come lo avete trovato, da dove viene?

FM: Dall’Università La Sapienza di Roma. Lo illustra Giorgio Manzi, che è stato un contatto fondamentale per il film. Sull’antropologo Lidio Cipriani, citato nel film e personaggio del libro, ci sono molte informazioni, su quella “follia antropometrica” che si racconta nel film. A Giorgio Manzi mi ha portato Guido Barbujani, genetista, famoso per i suoi libri tra cui (scritto con Pietro Cheli) Sono razzista ma sto cercando di smettere (Laterza, 2008), simpatico e eloquente, che mi ha spiegato tante cose di base sulla storia del razzismo, visto che avevo bisogno di capire, di sapere. Quando siamo arrivate da Manzi ci si è aperto questo mondo: le maschere dei calchi di visi africani.

SV: Manzi è professore ordinario e nel suo studio c’è un piccolissimo museo di Antropologia, dove si trova quello strumento di misurazione. Però la parte più strabiliante è il retro del museo, pieno di teche colme di teste di gesso, sia crani che calchi. Quando ci ha portate lì sono rimasta folgorata, ho visto la luce cinematografica e mi sono detta che avrei dovuto assolutamente filmarlo. Anche perché, a differenza del museo di Antropologia, non è aperto al pubblico. Non è stato neanche facile convincerlo a farmi filmare perché esiste un dibattito sull’appropriazione dei resti umani, che molti Paesi chiedono di avere indietro, è il tema aperto della “restituzione”.

Anche l’elemento sonoro è molto curato, e un reperto sconvolgente che arriva a un certo punto è la voce, assolutamente inedita, di un Topolino in Abissinia: un Mickey Mouse soldato italiano con il gas asfissiante nello zaino pronto all’uso, che ha promesso ai suoi familiari di tornare in Italia con «la pelle di moro per farci le scarpe».

SV: Fernando Crivelli in quegli anni ha inciso quel disco per “educare” i bambini al razzismo. Mettendola in questo modo giocoso, con un Topolino che andava in Africa a prendere le pelli, si “normalizzava”, si rendeva accessibile anche ai bambini l’idea che fosse normale andare a occupare altri Paesi. È un disco che è stato usato anche in lavori teatrali come Acqua di colonia di Elvira Frosini e Daniele Timpano. Lo trovavo talmente violento che non potevo non usarlo, e in montaggio ho voluto sovrapporlo a immagini di bambini che mi stavano a guardare. Che sono proprio i bambini di Zeret, che abitano nel villaggio sopra la grotta dell’eccidio di Graziani cui parliamo.

In che rapporto suggerireste di fruire libro e film a chi fosse interessato?

FM: Sono ovviamente due cose distinte, che vivono di vite assolutamente a sé. Io direi prima libro e poi film. Perché in generale secondo me è bene che il lettore non sappia, mentre sta leggendo, quello che c’è nella testa dell’autore – o il suo percorso emotivo, com’è la storia del film. Così si può fare il “suo” film e poi vedere quello del regista. E magari trovare ulteriori suggestioni.

Pagine nascoste arriva nelle sale per un lungo tour di proiezioni-evento e teniture, a partire dalla selezione nel prestigioso ‘festival diffuso’ Il Mese del Documentario, promosso da Doc/it. Il film di Sabrina Varani, distribuito da Istituto Luce Cinecittà , inizia il suo tour da Roma, alla Casa del Cinema, il 22 gennaio, in occasione della settimana della Memoria, per toccare tra gennaio e febbraio le principali città: dopo Roma, Milano, Genova, Napoli, Firenze, Torino, ancora Roma (dove sarà in tenitura all’Apollo 11).

Qui il calendario aggiornato delle proiezioni.