- Scrivere da cineasta

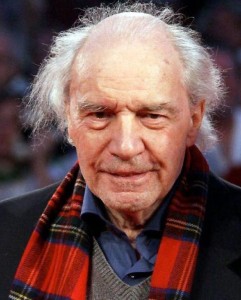

“La sola vera critica di un film non potrebbe essere che un altro film.” Rivette scrive queste parole parlando di Sommarlek di I. Bergman, nel 1958. Il suo progetto è evidente: d’altronde sono gli stessi compagni di avventura a ricordare che egli era il più sicuro in merito alla decisione di passare dietro la macchina da presa. Non ci sono parole per spiegare un film, tuttavia alle parole Rivette si affida per raccontare la propria  avventura di spettatore. Unico tra i suoi colleghi ad avere sempre rifiutato una ripubblicazione sistematica degli scritti, Rivette è artefice di uno stile unico, tagliente e preciso. Scrivere significa prendere posizione, schierarsi in modo aperto, anche a rischio di sbagliare. Scrivere significa porsi non su un piano di uguaglianza ma di connivenza con i cineasti che si ama. Di qui la sicurezza del giudizio e il totale disinteresse per le argomentazioni: perché non bisogna convincere ma mostrare l’evidenza del sentimento. La critica dunque non può che essere un atto d’amore. Scrivere da cineasta significa scrivere lettere o prendere la penna per difendere colleghi in difficoltà. Fare critica equivale ad andare incontro all’autore amato. Per questo insieme all’amico Truffaut Rivette inaugurerà le regole delle prime interviste, che sono diventate poi un cavallo di battaglia dei Cahiers, e di tante altre riviste. Forse non è stato ribadito a sufficienza, ma – sebbene meno inventivo di Godard o meno virulento di Truffaut – Rivette è colui che per primo e meglio ha trasposto il pensiero di Bazin in scrittura critica; così facendo ha aperto la porta a migliaia di generazioni di scrittori-cineasti. Bisogna rileggere oggi non solo il famoso articolo su l’abiezione, con il famigerato carrello di Kapò, ma soprattutto i suoi testi lunghi. Bisogna rileggere Génie de Howard Hawks e Lettre sur Rossellini. E’ qui che Rivette dà il meglio di sé. La sua scri

avventura di spettatore. Unico tra i suoi colleghi ad avere sempre rifiutato una ripubblicazione sistematica degli scritti, Rivette è artefice di uno stile unico, tagliente e preciso. Scrivere significa prendere posizione, schierarsi in modo aperto, anche a rischio di sbagliare. Scrivere significa porsi non su un piano di uguaglianza ma di connivenza con i cineasti che si ama. Di qui la sicurezza del giudizio e il totale disinteresse per le argomentazioni: perché non bisogna convincere ma mostrare l’evidenza del sentimento. La critica dunque non può che essere un atto d’amore. Scrivere da cineasta significa scrivere lettere o prendere la penna per difendere colleghi in difficoltà. Fare critica equivale ad andare incontro all’autore amato. Per questo insieme all’amico Truffaut Rivette inaugurerà le regole delle prime interviste, che sono diventate poi un cavallo di battaglia dei Cahiers, e di tante altre riviste. Forse non è stato ribadito a sufficienza, ma – sebbene meno inventivo di Godard o meno virulento di Truffaut – Rivette è colui che per primo e meglio ha trasposto il pensiero di Bazin in scrittura critica; così facendo ha aperto la porta a migliaia di generazioni di scrittori-cineasti. Bisogna rileggere oggi non solo il famoso articolo su l’abiezione, con il famigerato carrello di Kapò, ma soprattutto i suoi testi lunghi. Bisogna rileggere Génie de Howard Hawks e Lettre sur Rossellini. E’ qui che Rivette dà il meglio di sé. La sua scri ttura è leggera e libera. Nel puro spirito di una rivista pensata come estensione di un gruppo di pensiero compatto attorno ad un’idea, Rivette scrive per amici ai quali non si parla con il linguaggio della logica. La sua scrittura,da sempre codificata secondo una retorica raffinata ispirata alla prosa di Peguy, fa qui trapelare sotto l’abito classico quel largo sorriso, che chiunque abbia incontrato il regista almeno una volta riconoscerà.

ttura è leggera e libera. Nel puro spirito di una rivista pensata come estensione di un gruppo di pensiero compatto attorno ad un’idea, Rivette scrive per amici ai quali non si parla con il linguaggio della logica. La sua scrittura,da sempre codificata secondo una retorica raffinata ispirata alla prosa di Peguy, fa qui trapelare sotto l’abito classico quel largo sorriso, che chiunque abbia incontrato il regista almeno una volta riconoscerà.

- Scoprire il valore della modernità

Rivette è il cineasta che più di tutti ha messo al centro del suo cinema il concetto di modernità. Non trovo parole migliori per riassumerne il senso di quelle usate da Maurice Blanchot in testo che significativamente s’intitola Parlare non è vedere. “Il centro permette di trovare e di far girare, ma non si trova. E’ mai possibile che la ricerca sia questa ricerca temeraria che vorrebbe sempre giungere al centro e non si accontenta di agire in riferimento a esso?” I film di Jacques Rivette, è stato detto, sono delle lunghe camminate. Delle divagazioni. Delle indagini su un crimine di cui ignoriamo persino l’esistenza. Delle investigazionisopra un complotto la cui natura e i cui partecipanti restano nell’ombra. Dei giochi le cui regole non sono date all’inizio, ma si sco prono strada facendo. Delle prove infinite di uno spettacolo che non vedremo mai. Degli schizzi sopra un’opera che quando sarà realizzata verrà murata perché nessuno la veda. Rivette è il regista della ricerca e non del risultato. I suoi film usano la metafora del gioco, del complotto, del teatro per affermare la natura obliqua del cinema, arte che vive di riflesso. Allo stesso modo i suoi film non si danno a vedere ma chiedono di essere accompagnati. Da Paris nous appartient (1961) a 36 vues du Pic Saint-Loup (2009), per quasi cinquant’anni Rivette ci ha portato a spasso, sui tetti di Parigi o attorno a una cima che mal si distingue dalle altre, insegnandoci che non è la meta mail viaggio a fare la differenza. I suoi film non hanno mai avuto un grande successo e dunque sono difficili da reperire, ma ognuno ha avuto un impatto indiscutibile sulla comunità degli amanti del cinema, quella a cui il regista si riferiva. Sono film che chiedono di essere trovati, perché ognuno di loro si offre come un punto interrogativo.

prono strada facendo. Delle prove infinite di uno spettacolo che non vedremo mai. Degli schizzi sopra un’opera che quando sarà realizzata verrà murata perché nessuno la veda. Rivette è il regista della ricerca e non del risultato. I suoi film usano la metafora del gioco, del complotto, del teatro per affermare la natura obliqua del cinema, arte che vive di riflesso. Allo stesso modo i suoi film non si danno a vedere ma chiedono di essere accompagnati. Da Paris nous appartient (1961) a 36 vues du Pic Saint-Loup (2009), per quasi cinquant’anni Rivette ci ha portato a spasso, sui tetti di Parigi o attorno a una cima che mal si distingue dalle altre, insegnandoci che non è la meta mail viaggio a fare la differenza. I suoi film non hanno mai avuto un grande successo e dunque sono difficili da reperire, ma ognuno ha avuto un impatto indiscutibile sulla comunità degli amanti del cinema, quella a cui il regista si riferiva. Sono film che chiedono di essere trovati, perché ognuno di loro si offre come un punto interrogativo.

Di che cosa parla il nuovo film di Rivette?

Cercare di rispondere a questa domanda è inutile e inconcludente. I film di Rivette non parlano di qualcosa ma parlano a qualcuno. Allo stesso modo la sua posizione non è quella del cineasta/autore. Se in tutti i suoi film egli ha scelto di essere indicato come il “metteur en scène” è perché egli non si considera l’autore unico del film. Egli è insieme ai suoi sceneggiatori, insieme ai suoi attori, insieme ai suoi spettatori. Questi tre cerchi concentrici costituiscono la struttura di base. Come scritto ammirevolmente da Blanchot, Rivette si dà quel ruolo di “centro del cerchio” che permette al film e alla sua “banda” di spettatori-complici di girare ma che non si trova. Lo spettatore è così posto in una situazione di costante ricerca: se pensa di fruire del film come di uno spettacolo che avviene sotto i suoi occhi o se pensa di assistere all’esibizione del talento di un regista-prestigiatore le sue attese verranno inevitabilmente frustrate. Il cinema di Rivette è moderno perché rifiuta il concetto di spettacolo e quello di autorità. E’ moderno perché rappresenta un mondo senza più centro. Il palcoscenico è sostituito dalla visione di scorcio, quella da dietro le quinte. Il cinema di Rivette prende il là degli esiti ultimi dei grandi registi, come Lubitsch o Lang. Inizia dal gioco prospettico tra teatro e realtà di To Or Not To Be o da quel cortocircuito etico scatenato dalla riflessione sulla pena di morte condotta in Beyond Any Reasonable Doubt. Il cinema di Rivette è come la visione del cosmo dopo Galileo: è la terra che scopre di ruotare attorno al sole o il pensiero che affronta l’abisso di non essere più al centro delle cose. Il cinema ha avuto un periodo in cui poteva forse rappresentare il mondo in modo diretto, in cui di certo poteva affermare le cose; ora deve accontentarsi di essere la visione di un soggetto, o di un insieme di soggetti, sul mondo. Nell’epoca della modernità non si fanno “film su” semmai “film intorno a”, di certo “film con”.

- Preminenza della messa in scena

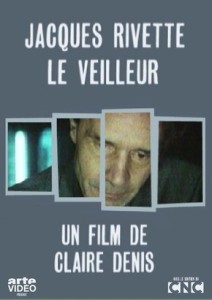

Il cinema è un’arte dello spazio. L’arte di mettere in scena dei corpi in un dato spazio. La presenza dei corpi e il loro movimento introducono la variabile temporale, che nel concetto del regista arriva solo quando lo spazio è stato definito dalle linee di fuga dettate dalla posizione dalla macchina presa. Cercate di recuperare Le Veilleur, il documentario di Claire Denis su Rivette avrete l’esemplificazione di quanto sto cercando di dire. Rivette recupera il concetto teatrale di “mise en scène” e lo porta come strumento di analisi prima e di costruzione delle sue opere poi. Al cinema mettere in scena significa dare un senso a uno spazio che non è quello geometrico della scena teatrale. I grandi autori (Hawks, Lang, Preminger, Renoir) sono tutti degli straordinari architetti. Costruiscono delle impalcature immaginarie le cui strutture portanti sono da te dalle linee di desiderio. Come tutti gli edifici anche quello del film trae il suo valore dalla bellezza delle forme di queste linee. Come tutti gli edifici anche un film è il tentativo di fare ordine tra le forme indistinte della natura. Il film è un edificio che si basa sulla tenuta e l’eleganza della sua struttura ma anche sulla sua funzionalità. Se i film di Rivette hanno una funzione è quella di ricordarci che esiste un’etica a cui il cinema – come le altri arti – non può sottrarsi. Mettere in scena non significa costruire dal nulla, inventare secondo il proprio capriccio, ma rispettare il materiale da cui si parte. Che sia la realtà stessa o un testo letterario, un attore o un luogo, il materiale di partenza è come le fondamenta dell’edificio. Come accade nell’architettura moderna, Rivette non nasconde le sue fondamenta, non ricopre i materiali nascondendone la natura. Qui viene fuori il suo lato documentario, per cui ogni film espone il suo farsi. Il materiale ha un suo valore che va tradotto in termini cinematograficie non tradito. Per questo Rivette, come tutti grandi autori, rifiuta la soggettiva, che riduce la complessità della tela a una banale linea retta. La messa in scena è proprio il contrario della soggettiva. E’ la ricerca della forma migliore per trattare uno spazio di modo che diventi il luogo definito da linee ma anche abbastanza aperto per cui una storia possa avere luogo. Lo spazio così concepito è l’asse cartesiano su cui far muovere i personaggi e le loro traiettorie.

te dalle linee di desiderio. Come tutti gli edifici anche quello del film trae il suo valore dalla bellezza delle forme di queste linee. Come tutti gli edifici anche un film è il tentativo di fare ordine tra le forme indistinte della natura. Il film è un edificio che si basa sulla tenuta e l’eleganza della sua struttura ma anche sulla sua funzionalità. Se i film di Rivette hanno una funzione è quella di ricordarci che esiste un’etica a cui il cinema – come le altri arti – non può sottrarsi. Mettere in scena non significa costruire dal nulla, inventare secondo il proprio capriccio, ma rispettare il materiale da cui si parte. Che sia la realtà stessa o un testo letterario, un attore o un luogo, il materiale di partenza è come le fondamenta dell’edificio. Come accade nell’architettura moderna, Rivette non nasconde le sue fondamenta, non ricopre i materiali nascondendone la natura. Qui viene fuori il suo lato documentario, per cui ogni film espone il suo farsi. Il materiale ha un suo valore che va tradotto in termini cinematograficie non tradito. Per questo Rivette, come tutti grandi autori, rifiuta la soggettiva, che riduce la complessità della tela a una banale linea retta. La messa in scena è proprio il contrario della soggettiva. E’ la ricerca della forma migliore per trattare uno spazio di modo che diventi il luogo definito da linee ma anche abbastanza aperto per cui una storia possa avere luogo. Lo spazio così concepito è l’asse cartesiano su cui far muovere i personaggi e le loro traiettorie.

Ciò che fa Rivette è dunque un’operazione di grande modernità. I suoi film disegnano mappe nel tessuto della città: a partire dall’esperienza di Out One– film che va oltre il concetto tradizionale di opera cinematografica per interagire con il tempo vissuto dallo spettatore -Rivette trova un fantastico equilibrio tra forma e libera divagazione, tra struttura e improvvisazione. Céline et Julie vont en bateau– film che il Festival del film Locarno ha premiato e mostrato in Piazza grande nel 1974 – resta per me il migliore esempio di una messa in scena che si apre verso l’esterno, che esce dalla porta del teatro senza dimenticarsile regole estetiche ed etiche che lo reggono.

messa in scena che si apre verso l’esterno, che esce dalla porta del teatro senza dimenticarsile regole estetiche ed etiche che lo reggono.