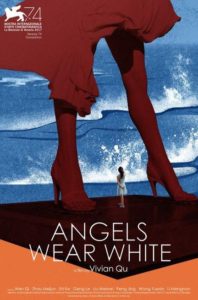

È la luce tiepida di una località balneare a illuminare la Cina raccontata da Vivian Qu in Angels Wear White (JiaNianHua, Venezian74). Una Cina lontana dal centro delle grandi metamorfosi sociali e culturali delle metropoli, tanto quanto dagli scenari della sterminata provincia rurale ormai spopolati. Eppure nella luce stemperata delle spiagge invernali deserte, animate da bianche spose in posa coi mariti per gli scatti dei fotografi matrimoniali, si riverbera il solito dissidio tra la ricchezza che rende potenti, dunque arroganti, i pochi e la miseria strisciante negli altri strati della società. Le vittime sono naturalmente i deboli, gli indifesi, nel caso specifico le due bambine – dodici anni – che una sera giungono alla reception dell’Hotel dove lavora Mia, accompagnate da un adulto che ha fatto da padrino a una delle due. L’uomo è il presidente di una qualche ditta dove lavora il padre di una delle due ragazzine, è ubriaco e tanto basta a farlo irrompere nella stanza dove le due bimbe sfogano l’euforia della festa con della birra. Mia osserva tutto dal monitor della videosorveglianza e registra le immagini col suo telefono, immagini che diventeranno preziose quando, un paio di giorni dopo, la polizia, in cerca di prove contro l’uomo, scoprirà che il direttore dell’albergo ha già cancellato le registrazioni. Il dramma che Vivian Qu ne trae è una questione di fragilità posta a confronto del potere: gli elementi su cui la regista lavora si muovono sulla scena di un mondo quasi sospeso in un tempo astratto, lontano dalle grandi dinamiche della Cina contemporanea.

È la luce tiepida di una località balneare a illuminare la Cina raccontata da Vivian Qu in Angels Wear White (JiaNianHua, Venezian74). Una Cina lontana dal centro delle grandi metamorfosi sociali e culturali delle metropoli, tanto quanto dagli scenari della sterminata provincia rurale ormai spopolati. Eppure nella luce stemperata delle spiagge invernali deserte, animate da bianche spose in posa coi mariti per gli scatti dei fotografi matrimoniali, si riverbera il solito dissidio tra la ricchezza che rende potenti, dunque arroganti, i pochi e la miseria strisciante negli altri strati della società. Le vittime sono naturalmente i deboli, gli indifesi, nel caso specifico le due bambine – dodici anni – che una sera giungono alla reception dell’Hotel dove lavora Mia, accompagnate da un adulto che ha fatto da padrino a una delle due. L’uomo è il presidente di una qualche ditta dove lavora il padre di una delle due ragazzine, è ubriaco e tanto basta a farlo irrompere nella stanza dove le due bimbe sfogano l’euforia della festa con della birra. Mia osserva tutto dal monitor della videosorveglianza e registra le immagini col suo telefono, immagini che diventeranno preziose quando, un paio di giorni dopo, la polizia, in cerca di prove contro l’uomo, scoprirà che il direttore dell’albergo ha già cancellato le registrazioni. Il dramma che Vivian Qu ne trae è una questione di fragilità posta a confronto del potere: gli elementi su cui la regista lavora si muovono sulla scena di un mondo quasi sospeso in un tempo astratto, lontano dalle grandi dinamiche della Cina contemporanea.

La verità diventa lo spettro che aleggia sull’innocenza indifferente delle due bambine abusate, vittime di famiglie inebetite nella loro ricerca di felicità. Di fronte a loro c’è la giovanissima Mia, spettro in un mondo di spettri, scappata di casa da una provincia lontana senza nemmeno documenti, senza una autentica identità, ragazza delle pulizie di un hotel balneare sospeso nell’inverno: è lei a detenere la prova di ciò che è accaduto e si ritrova sospesa tra le richieste di una avvocatessa che cerca di stabilire la verità, la polizia che lavora col tallone dei potenti sulla testa, l’infanzia dispersa delle due bambine. La grande statua di Marilyn che cerca di trattenere il bianco vestito sollevato dal vento svetta sulla spiaggia desolata, sorta di divinità laica a testimonianza della fragile femminilità, simbolo sul quale la regista si sofferma con plastica definizione tematica. Sullo sfondo gli elementi drammaturgici combattono tra la tensione del film alla trasparenza simbolica e la concretezza dell’intreccio. La sospensione poetica non raggiunge la forza desiderata e il film resta a mezz’aria, senza mai riuscire davvero a spiccare il volo o precipitare. Il finale glorifica fatalmente  la menzogna dei potenti e scalfisce poco la verità dei fatti infine negata, tra la concretezza delle immagini addotte a prova da Mia e lo sguardo dei medici legali corrotti, che negano l’abuso subito dalle due bimbe. Mia se ne andrà in motorino, affiancando il camion che sta portando via la statua infine smantellata di Marilyn.

la menzogna dei potenti e scalfisce poco la verità dei fatti infine negata, tra la concretezza delle immagini addotte a prova da Mia e lo sguardo dei medici legali corrotti, che negano l’abuso subito dalle due bimbe. Mia se ne andrà in motorino, affiancando il camion che sta portando via la statua infine smantellata di Marilyn.