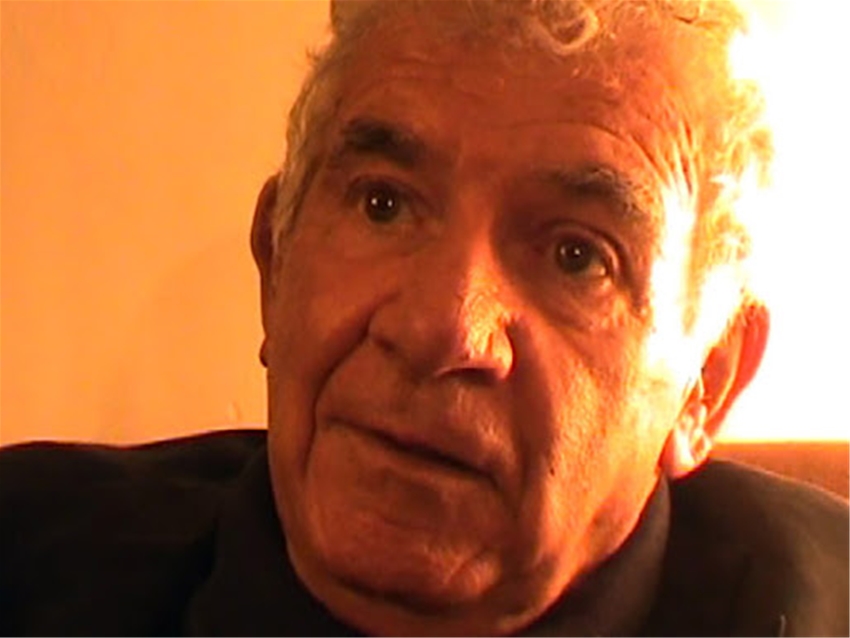

“Il film è un oggetto, un qualcosa da analizzare, osservare e su cui occorre riflettere, ma è anche un soggetto con cui entrare in comunicazione, oltrepassando la linea di demarcazione fissata dal suo essere, per entrare nelle volute nascoste del suo pensiero”. Basterebbero queste poche righe per riassumere l’idea di cinema da sempre portata avanti da Edoardo Bruno nella sua pratica critica. Una ricerca teorica profonda e coerente che lo ha visto indagare il linguaggio cinematografico come sguardo filosofico sulla realtà, punto di partenza, ma anche traguardo ambìto per poter cogliere gli spunti di rinnovamento, le tendenze importanti che il cinema elabora sotto i nostri occhi, cinema come modo di guardare, di essere al mondo, di pensare, di costruire un altro reale. I suoi interessi e i suoi scritti seguono diverse direzioni, attraverso percorsi che si aprono alle molteplici esperienze del film, sempre alla ricerca di un senso “meno immediato, più nascosto e sottile di quel che a prima vista le immagini fanno apparire”, alla ricerca di una estetica del cinema che si va, via via configurando nei suoi innumerevoli saggi e nelle pagine di “Filmcritica”, rivista che ha diretto dal 1950 e di cui è stato il fondatore, nel segno politico e poetico di Umberto Barbaro e Galvano della Volpe. A Edoardo Bruno l’Alba International Film Festival nel 2007 ha dedicato una carta bianca. L’intervista che segue è stata realizzata per quell’occasione e pubblicata sul catalogo del Festival.

“Il film è un oggetto, un qualcosa da analizzare, osservare e su cui occorre riflettere, ma è anche un soggetto con cui entrare in comunicazione, oltrepassando la linea di demarcazione fissata dal suo essere, per entrare nelle volute nascoste del suo pensiero”. Basterebbero queste poche righe per riassumere l’idea di cinema da sempre portata avanti da Edoardo Bruno nella sua pratica critica. Una ricerca teorica profonda e coerente che lo ha visto indagare il linguaggio cinematografico come sguardo filosofico sulla realtà, punto di partenza, ma anche traguardo ambìto per poter cogliere gli spunti di rinnovamento, le tendenze importanti che il cinema elabora sotto i nostri occhi, cinema come modo di guardare, di essere al mondo, di pensare, di costruire un altro reale. I suoi interessi e i suoi scritti seguono diverse direzioni, attraverso percorsi che si aprono alle molteplici esperienze del film, sempre alla ricerca di un senso “meno immediato, più nascosto e sottile di quel che a prima vista le immagini fanno apparire”, alla ricerca di una estetica del cinema che si va, via via configurando nei suoi innumerevoli saggi e nelle pagine di “Filmcritica”, rivista che ha diretto dal 1950 e di cui è stato il fondatore, nel segno politico e poetico di Umberto Barbaro e Galvano della Volpe. A Edoardo Bruno l’Alba International Film Festival nel 2007 ha dedicato una carta bianca. L’intervista che segue è stata realizzata per quell’occasione e pubblicata sul catalogo del Festival.

Qual era l’ambito culturale nel quale è nata «Filmcritica»?

È molto importante spiegare come sia nata «Filmcritica». In quel periodo andavo al cinema con un piccolo taccuino in tasca e un giorno, proprio sfogliando questo taccuino, mi sono accorto che i film che andavo a scovare avevano una costante, erano film poco apprezzati dalla critica che io andavo a vedere nei piccoli cinema che si trovavano nelle vie del centro di Roma. Uno dei film di cui avevo preso nota era di Carlo Ludovico Bragaglia Fuga a due voci molto curioso che racconta di un’avventura, uno scambio di persona tra un ladro che indossa la giacca rubata ad un cantante e il cantante che si trova senza soldi in una cittadina con una giovane ragazza. Questo film, pur non essendo serioso, aveva una sua costruzione molto intelligente soprattutto nel finale: quando sullo schermo avanza la parola ‘fine’, si apre una sorta di quinta e i personaggi rientrano nell’inquadratura concludendo, in questo modo, un  intreccio che da solo non riusciva a risolversi. Questa trovata, di entrare nel cinema e nel film, ripresa molti anni dopo da Woody Allen, ci faceva capire che, accanto al cinema “impegnato”, aveva la sua validità anche il cosiddetto cinema commerciale. Questa doppia qualità del cinema come linguaggio, l’attenzione alle possibilità espressive che andavano oltre l’intreccio fantasioso e barocco, avevano un loro valore anche in una commedia leggera. Per questo fui molto felice di accettare di scrivere come critico cinematografico su un settimanale di consumo intitolato «Film» che non godeva di grande considerazione da parte della critica perché durante gli anni del fascismo era diventato il settimanale della Repubblica Sociale Italiana, e che dopo la guerra cambiò nome in «Film d’oggi», divenendo un settimanale di cinema non molto sopportato da chi si occupava di cinema, ma che dava a me la possibilità di scrivere ogni settimana una pagina sui film che uscivano in quegli anni. Eravamo più o meno tra il 1948 e il 1949. Dopo smisi di collaborare perché pensavo a creare una rivista dentro la quale parlare di cinema e di film, senza doversi occupare dei contenuti e concentrandosi esclusivamente sui modi di raccontare. D’altra parte a scuola, al liceo e all’Università, avevamo imparato a guardare la pittura e l’arte attraverso un libro che per me è rimasto prezioso. Il libro era Saper vedere: come si guarda un’opera d’arte di Matteo Marangoni che ha costituito per moltissimi un viatico per entrare nella storia dell’arte attraverso la porta della forma e non del contenuto. Il criterio del bello estetico, che non coincide con il bello comunemente detto, era uno dei concetti chiave di questo testo. Anche negli anni dell’Università ho proseguito lo studio dell’arte con un emerito professore di storia dell’arte come Francesco Sapori. Lui aveva costruito attorno all’Altare della Patria di Piazza Venezia a Roma delle lezioni che non ho potuto seguire perché ancora non ero iscritto. Però mi aveva incuriosito molto il fatto che avesse potuto fare un corso intero di storia dell’arte solo parlando di questo orrendo monumento che noi tutti chiamiamo “la macchina da scrivere”. Così, l’anno dopo, seguii il suo corso sulla pittura inglese e su Dante Gabriele Rossetti. Restavo incantato dal suo discorso che scivolava in ogni momento sulla forma e non sul contenuto, che ci faceva capire quale doveva essere lo sguardo per l’arte tanto che, anche se avrei dovuto concentrarmi sulla facoltà di giurisprudenza, alla quale ero iscritto, decisi di intrufolarmi a Lettere dove c’era anche il poeta Ungaretti che mi incantava con le sue lezioni di poesia. Lui dava le spalle agli studenti e scarabocchiava sulla lavagna dei segni per noi tutti incomprensibili ma affascinanti. Con un gruppo di studenti andammo a Venezia in un viaggio di studio, la mia prima uscita ufficiale da casa, e seguii le lezioni di Sapori che ci portava dentro le chiese a vedere le pitture antiche, ma anche nei musei a vedere le opere moderne, provocatorie dal punto di vista della forma. Tornato a Roma mi convinsi che dovevo stringere attorno a me il gruppo di quei tre o quattro amici con cui andavo al cinema e fondare insieme a loro una rivista che doveva chiamarsi «Filmcritica», con l’idea di parlare dei film da più punti di vista, al di là del solito trabocchetto di giudizio che contrappone il bello al brutto, e solo quando ci piaceva e riusciva a comunicarci qualcosa.

intreccio che da solo non riusciva a risolversi. Questa trovata, di entrare nel cinema e nel film, ripresa molti anni dopo da Woody Allen, ci faceva capire che, accanto al cinema “impegnato”, aveva la sua validità anche il cosiddetto cinema commerciale. Questa doppia qualità del cinema come linguaggio, l’attenzione alle possibilità espressive che andavano oltre l’intreccio fantasioso e barocco, avevano un loro valore anche in una commedia leggera. Per questo fui molto felice di accettare di scrivere come critico cinematografico su un settimanale di consumo intitolato «Film» che non godeva di grande considerazione da parte della critica perché durante gli anni del fascismo era diventato il settimanale della Repubblica Sociale Italiana, e che dopo la guerra cambiò nome in «Film d’oggi», divenendo un settimanale di cinema non molto sopportato da chi si occupava di cinema, ma che dava a me la possibilità di scrivere ogni settimana una pagina sui film che uscivano in quegli anni. Eravamo più o meno tra il 1948 e il 1949. Dopo smisi di collaborare perché pensavo a creare una rivista dentro la quale parlare di cinema e di film, senza doversi occupare dei contenuti e concentrandosi esclusivamente sui modi di raccontare. D’altra parte a scuola, al liceo e all’Università, avevamo imparato a guardare la pittura e l’arte attraverso un libro che per me è rimasto prezioso. Il libro era Saper vedere: come si guarda un’opera d’arte di Matteo Marangoni che ha costituito per moltissimi un viatico per entrare nella storia dell’arte attraverso la porta della forma e non del contenuto. Il criterio del bello estetico, che non coincide con il bello comunemente detto, era uno dei concetti chiave di questo testo. Anche negli anni dell’Università ho proseguito lo studio dell’arte con un emerito professore di storia dell’arte come Francesco Sapori. Lui aveva costruito attorno all’Altare della Patria di Piazza Venezia a Roma delle lezioni che non ho potuto seguire perché ancora non ero iscritto. Però mi aveva incuriosito molto il fatto che avesse potuto fare un corso intero di storia dell’arte solo parlando di questo orrendo monumento che noi tutti chiamiamo “la macchina da scrivere”. Così, l’anno dopo, seguii il suo corso sulla pittura inglese e su Dante Gabriele Rossetti. Restavo incantato dal suo discorso che scivolava in ogni momento sulla forma e non sul contenuto, che ci faceva capire quale doveva essere lo sguardo per l’arte tanto che, anche se avrei dovuto concentrarmi sulla facoltà di giurisprudenza, alla quale ero iscritto, decisi di intrufolarmi a Lettere dove c’era anche il poeta Ungaretti che mi incantava con le sue lezioni di poesia. Lui dava le spalle agli studenti e scarabocchiava sulla lavagna dei segni per noi tutti incomprensibili ma affascinanti. Con un gruppo di studenti andammo a Venezia in un viaggio di studio, la mia prima uscita ufficiale da casa, e seguii le lezioni di Sapori che ci portava dentro le chiese a vedere le pitture antiche, ma anche nei musei a vedere le opere moderne, provocatorie dal punto di vista della forma. Tornato a Roma mi convinsi che dovevo stringere attorno a me il gruppo di quei tre o quattro amici con cui andavo al cinema e fondare insieme a loro una rivista che doveva chiamarsi «Filmcritica», con l’idea di parlare dei film da più punti di vista, al di là del solito trabocchetto di giudizio che contrappone il bello al brutto, e solo quando ci piaceva e riusciva a comunicarci qualcosa.

E invece, qual è stato il punto di partenza “teorico” della rivista?

Questo sguardo che veniva da tutti considerato un modo “di destra” di guardare l’arte, mi fece trovare la soluzione del problema nelle pagine di un filosofo comunista come Galvano Della Volpe e nelle parole amichevoli di un critico teorico come Umberto Barbaro. Non era vero che il discorso sul contenutismo e quindi sull’impegno politico andasse contro il problema della forma. Tutt’altro, perché Della Volpe ci insegnava che la forma è il vero contenuto e il vero contenuto non può prescindere dall’ideologia. Su questo territorio non era facile incontrarsi immediatamente con Umberto Barbaro, critico militante de «L’Unità», ma raccogliendo gli scritti che già allora «Bianco e Nero» pubblicava, sia in forma di articoli che nei libri, approfondendo il suo punto di vista critico e teorico, si trovava una congiunzione tra il suo pensiero e la sua attività militante. Barbaro mi diceva “Ogni volta che io scrivo una recensione di un film, questa passa nelle mani del linotipista che deve comporre l’articolo, e ogni giorno lui mi dice: ‘Umbe’, ma che cavolo dici? Ma che cavolo scrivi?’ e questa storia mi fa capire – spiegava Barbaro – che il cinema come arte popolare ha delle letture popolari che non coincidono con i nostri modi di intendere il cinema. Ma noi dobbiamo solo spargere i semi di un discorso e non dobbiamo pensare di raccogliere i frutti il giorno dopo”. Questa idea si legava perfettamente alla teoria e al discorso di un amico come Roberto Rossellini. Amico per modo di dire perché a quel tempo nessuno conosceva personalmente questo autore, eppure, in quegli anni, i suoi film, da Roma città aperta ai due episodi Il miracolo e Una voce umana, avevano fatto diventare “amico” un personaggio che era descritto da chi lo conosceva come disordinato e poco serio, ma che era riuscito tuttavia a cogliere perfettamente lo spirito di una città in Roma città aperta e lo spirituale, se vogliamo, nella doppia storia di L’amore. La grande voglia di incontrarlo mi spinse ad andare a trovarlo. In quell’occasione, parlando di cinema, mi disse che Barbaro era una vittima, a suo modo, del comunismo, perché ogni giorno doveva scrivere le sue recensioni su «L’Unità», ma era anche stato l’unico ad aver capito il suo film Roma città aperta che era stato presentato nel circolo romano del cinema in quell’anno. Gli risposi parlandogli del discorso del seme di Barbaro e Rossellini mi disse: “Questa è una grande idea”. E allora, siccome Roberto Rossellini per me è ancora più importante, questo concetto secondo cui ognuno di noi deve mettere un seme per la popolarità in un senso futuro, è diventato la parola d’ordine, anzi, il Pensiero con la maiuscola, da Umberto Barbaro a Roberto Rossellini.

Parola d’ordine che è rimasta intatta. Ed è emozionante per chi legge «Filmcritica» scoprire che quel Pensiero sottende ancora lo spirito della rivista nella sua unicità e nel suo fresco entusiasmo.

Abbiamo arato e fatto un po’ da giardinieri attorno ai pensieri di Umberto Barbaro e Galvano Della Volpe. Sono stati dei compagni di strada che sono morti un po’ troppo presto. Soprattutto Barbaro che è stato il mio più gran dolore. Quando andavo a trovarlo a casa vedevo in lui una sostanziale differenza con Luigi Chiarini. Loro due “erano” il Centro Sperimentale di Cinematografia e mi sono ricordato di quando anch’io tentai di entrare al Centro Sperimentale. Feci l’esame scritto e, il giorno dell’orale feci un piccolo compromesso di cui non mi sono mai più liberato. Sapevo che Barbaro era comunista e che mi avrebbe fatto l’esame orale, ed io, proprio in quell’occasione non feci quello che una persona che non accetta compromessi dovrebbe fare. In quei giorni avevo visitato una mostra interessante su Guttuso sul tema delle cucitrici e avevo ascoltato Palmiro Togliatti che pontificava ed esaltava l’importanza della pittura di Guttuso dedicata alla donna che lavora. Quando durante l’esame Umberto Barbaro mi chiese quale fosse il pittore che amavo di più, io feci un compromesso e dissi: “Guttuso”, ripetendo più o meno le parole che avevo ascoltato da Togliatti, pur non piacendomi quella mostra. Molti anni dopo, quando conobbi Barbaro, mi disse che aveva avuto l’impressione che io fossi un conformista perché alla sua domanda gli avevo parlato di Guttuso. “Proprio per quella risposta ho deciso di non ammetterti al Centro Sperimentale” mi disse. Allora gli chiesi qual era il pittore che avrebbe amato sentirmi citare. E lui mi rispose in un modo che ancora oggi mi addolora e mi fa rabbia. Disse: “Antonio Donghi”. Antonio Donghi era il più caro amico della mia famiglia, era il pittore amico di mio zio che conservava a casa tre o quattro di questi stupendi quadri, che io amavo. Era un pittore maledettamente formale, dipingeva la gente ‘sottovetro’. Mamma diceva che i frutti che ritraeva sembravano finti, e lui rispondeva: “Certo che sono finti. Io per dipingere ci metto un mese, un mese e mezzo. Se questi frutti fossero veri sarebbero ammuffiti in attesa dei miei tempi lunghi, in questi tempi io raccolgo l’astrazione del gesto, del corpo e della pittura. Ecco perché i miei personaggi sembrano sempre astratti e sottovetro”. Questa era la pittura che a me piaceva di più ma non avevo avuto il coraggio di dirlo.

Veniamo ai film della carta bianca. Cosa unisce i sette titoli che hai scelto?

Quando mi hanno detto della Carta Bianca la prima idea che mi è venuta in mente è stato di contrastare il concetto di Infinity, il concetto, cioè, sul quale è stato costruito il festival di Alba, che, però, non contrasto, ma che forse, per alcune cose non condivido, perché per me il cinema è materialismo. Considero il cinema l’unica forma d’arte che senza equivoci punta sulla materialità dell’immagine. Si può interpretare l’immagine come un fatto trascendente, si può interpretare l’immagine anche come una maniera concreta per rendere il trascendente atto, azione. Così come alla base del linguaggio c’è il pensiero, si può dire che alla base del cinema c’è l’atto. Per questo, non in modo provocatorio, ma in modo ragionato, ho deciso di accogliere l’invito e di trasferire in pratica – in atto – una scelta. Certo, sette titoli non possono essere considerati definitivi, si tratta di una scelta relativa. Questi titoli raccolgono la lezione della mia idea materialista del film. Però costituiscono anche delle eccezioni perché sono passati tra le maglie dello sguardo della lettura critica, sono stati dimenticati o sono passati inosservati, come, ad esempio Dura Lex, film estremamente legato a questo concetto di azione, come La via del tabacco visto allora e mitizzato, perché nel ricordo il personaggio di Gene Tierney mi parve molto più forte di quanto non lo fosse in realtà. Tante volte mi sono accorto che le immagini che mi colpiscono al cinema e nella vita, sono immagini che, quando vengono riesaminate, sono in realtà più piccole. Così succede nelle riletture dei film: certe cose restano impresse come estremamente valide e significanti, ma poi, nella loro rivisitazione, sembrano aver perso qualcosa, non certo nella qualità o nella forma, ma nel ricordo stesso. In Dura Lex ci sono cose estremamente importanti e significative per cui ho deciso di iniziare questa Carta bianca proprio con questo film di Kulesov. Attraverso Kulesov gli studiosi hanno scoperto l’importanza del montaggio, l’importanza dello sguardo guidato, e, in un certo senso, anche della psicologia del montaggio. In questo film scopriamo anche l’importanza della metafora, della scrittura e della ‘formazione’ di un paesaggio inventato, dove inserire una storia delirante, dove l’allucinazione e il rigore della legge prevalgono.

E poi c’è La via del tabacco

La sorpresa di questo film è l’estrema astrazione dei personaggi che pure sono estremamente calati nella realtà. Personaggi che sembrano oggi, con gli occhi del poi, appartenere al mondo di Beckett, al mondo dei silenzi o delle parole dette e non dette, degli sguardi. Pensiamo ai vecchi che si incontrano in questo film, sembrano i personaggi di Finale di partita o Aspettando Godot o di altre cose che sono poi entrate da un’altra porta nel nostro immaginario. E come non accompagnare il film di John Ford con Film di Alan Schneider che non è di Schneider se non come collocazione di un pensiero di Beckett estremamente preciso, rarefatto e intrigante che si raccoglie nel volto desiderato da Beckett di Buster Keaton che è per noi la punta più alta di un diamante espressivo, l’acme di una drammaturgia e di un dramma inquietante, come personaggio e come attore, quasi confondendo se stesso con i film che ha realizzato come regista e, in questo caso, dando forma al pensiero di Samuel Beckett.

Da Film a Sicilia! Il passaggio è immediato.

È immediato il collegamento con Sicilia! di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet. Ogni volta che parlo di questo film penso al personaggio meraviglioso dell’arrotino, con i suoi strilli magnifici, ma poi ci sono anche i grandi silenzi tra la madre e il figlio, la scoperta della Sicilia attraverso i dialoghi in treno dei poliziotti che usano secche parole, che sono poi quelle di Vittoriani. E poi ci sono i volti, le scelte dei personaggi, la ragazza che vende le arance. Solo Straub e Huillet hanno la capacità di stringere l’atto reale in materia, di esprimere questa materialità non attraverso la solita parola materialistica, ma proprio dando ad essa corpo. La rappresentazione diventa astratta in un certo senso, ma allo stesso tempo materialisticamente concreta. Come non vedere definito, con un linguaggio forse un po’ più formale (nel senso che entra dentro un modo di pensare molto legato alla rappresentazione teatrale dell’attore eccentrico), ciò che Grigorij Kozincev e Leonid Trauberg portavano avanti nella Russia attorno al 1927? Come non vedere, nonostante questa forma che reinventa il circo e che reinventa i costumi del 1870, l’anno della Comune di Parigi? Come non vedere unito il disordine estetico con un ordine popolare della costruzione di una nuova città, la Città del Sole nell’utopia della Comune di Parigi? Diviso in otto episodi Grigorij Kozincev e Leonid Trauberg raccontano l’utopia della Nuova Babilonia, che è il nome di un grande magazzino dove si trovano a vivere personaggi, commesse, clienti. E lì rivivere, attraverso i loro sguardi e la loro partecipazione, la famosa battaglia contro i prussiani, la Parigi sconfitta e l’insurrezione del popolo che sottoscrive per dare le armi ai soldati, mentre le donne confiscano i cannoni di Monmartre dando vita a una specie di comune che può avere nel nome della Nuova Babilonia un titolo metaforico legato all’unione dei diversi, dei proletari, delle donne, ognuno per le sue ragioni diventa costruttore di questa cittadella.

Nell’unico film da te girato ritorna l’eco di La nuova Babilonia.

Proprio i giorni della Comune danno il colore politico al mio film La sua giornata di gloria, in un certo senso una storia d’amore. C’è una scena in cui Carlo Cecchi pronuncia le parole chiave che io ho tratto da Brecht: “Come allora, la borghesia guarda con i suoi cannocchiali la Comune di Parigi”. Con grande sorpresa ho scoperto che queste stesse parole sono state usate anche da Kozincev e Trauberg senza aver citato Brecht. La Nuova Babilonia ha, tra l’altro, un commento musicale straordinario, opera di Dmitri Shostakovich che per me è uno dei più grandi maestri del Novecento musicale. In questo film ritrovo il materialismo nell’astrazione dell’utopia, che è sogno immaterico trascendente, che diventa materia di una realizzazione che dimostra come il sangue, le armi, la voglia di agire e di portare in terra l’astratto, è una straordinaria cosa che non riesce e, materialisticamente, va verso il fallimento.

Cosa c’è di tutto questo ne La mia notte con Maud?

È uno dei film di Rohmer che ho più amato perché improvvisamente, nel discorso tra i due protagonisti, entra la scommessa con l’infinito: È qui che ritorna il punto di partenza con Infinity Festival. Possiamo dire che rientra attraverso Pascal. Quando il film uscì in Italia, nel 1979, pubblicai la sceneggiatura del film su «Filmcritica». Di fondamentale importanza, a questo proposito, è un dialogo tra il protagonista, che è anche il narratore, e l’amico Vidal. Questi, guardando tra i libri della biblioteca di Maud, trova un libro di Pascal :

Vidal – Un Pascal non manca mai, anche se si è massoni. Vedrai, c’è un riferimento preciso alla matematica nel testo sulla scommessa. Eh… ‘Ovunque è l’infinito…’ e quando i rischi di perdere non siano infiniti contro quello di vincere… non c’è da esitare. Bisogna puntare tutto. E così, se si è costretti a giocare, meglio rinunciare alla religione, eccetera, eccetera…

Michel – Si, appunto, è la speranza matematica. Nel caso di Pascal essa è sempre infinita. Sempre che le probabilità positive siano zero, perché l’infinito moltiplicato per zero è uguale a zero. È un argomento che non ha valore, però, per te, perché non ha valore per colui che non sia credente.

Vidal – Ma se uno appena crede, la speranza ritorna infinita.

Michel – Certo!

Vidal – Allora devi scommettere.

Michel – Sì, se pensi che ci sia almeno una probabilità di vincita infinita

Vidal – E tu lo pensi, eh!

Michel – Sì

Vidal – Eppure tu non scommetti, non rischi mai. Non rinunci a niente.

Michel – Sì, ci sono cose a cui rinuncio

Vidal – Non allo Chanturgue

Michel – La lo Chanturgue non è in gioco. Perché rinunciari? In nome di cosa! No… ciò che non mi va nella scommessa è l’idea di dover dare qualcosa in cambio come se acquistassi un biglietto della lotteria

Vidal – Diciamo scelta, invece di scommessa… bisogna pur scegliere tra il finito e l’infinito

Michel – Ma quando scelgo lo Chanturgue, non lo scelgo contro Dio. Anzi, non è una scelta.

Vidal – E le ragazze?

Michel – Le ragazze può darsi, ma non la “donna”. Almeno per quanto mi riguarda.

Questo discorso rappresenta la mia apertura/chiusura nei confronti del Festival. La mia scelta è basata sulla memoria e sulla paura di confrontarmi con la memoria, per la semplice ragione che quello che la memoria ha trattenuto non sempre rispecchia la realtà del film.

E così arriviamo a La paura, di cui tu ricordi un finale diverso da quello che normalmente si conosce.

La paura è forse il film in cui trovo di più il segno materico. È la radiografia dell’agire di una donna che è diventata una cavia, come i topini che sono tenuti per gli esperimenti del laboratorio. È una cavia a causa di un esperimento che il marito porta avanti, facendola ricattare e insidiare da un’altra donna. Il film, però, gioca a carte scoperte con il pubblico, che da un certo punto è a conoscenza dell’intrigo. Per questo qualcuno trovò nell’espediente un richiamo al cinema di Hitchock, al suo modo di impostare i suoi film, con la partecipazione del pubblico al gioco, al misfatto. L’esperimento è tragico e finisce con un possibile suicidio. Irene viene fermata nel suo proposito da un’ampolla che cade. Poi si sente lo squillo del telefono, lei prende il ricevitore dall’apparecchio appeso al muro e sente la voce del marito che ripete il suo nome “Irene, Irene, Irene…”. Poi lascia cadere la cornetta e l’ultima inquadratura è la cornetta che oscilla appesa al filo, mentre si sente la voce fuori campo del marito che ripete il nome della donna. Ci sono versioni diverse del film in cui, tra le altre cose, cambia proprio il finale. In una versione Irene torna nella casa di campagna dai figli, e poi ancora un altra in cui la donna resta nel laboratorio ma non sono sicuro che questo sia il finale più autentico, anche se tutte queste versioni sono state girate da Rossellini. In ogni caso, questa è un’altra prova dell’astratto che diventa concreto, del metafisico che diventa fisico e materia.

13 febbraio 2007