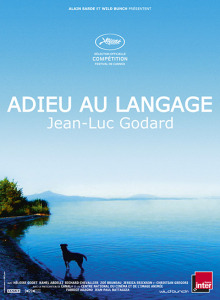

“La nostra epoca ha immagini del tutto inadeguate che ci porteranno all’estinzione”, diceva, provocatoriamente (ma poi non tanto) Werner Herzog in un documentario di Les Blank, riferendosi alla dilagante “vuotezza” delle immagini del nostro mondo dell’iper-comunicazione, dissanguate, scivolose e asciugate non tanto di senso, quanto di verità, convinzione, metafora, sforzo. Sono immagini modellate sugli stereotipi, ripetute all’infinito come in un gioco di specchi. Il risultato è lo stesso smarrimento di cui ci parla da anni Jean-Luc Godard e che ritroviamo in Adieu au langage, film enigmatico e cristallino come lo era a suo modo Je vous salue Marie.

Addio al linguaggio (ma tenendo conto di cosa rappresenta il linguaggio per Godard) e, ancora una volta, addio al cinema e all’atto del vedere il vedibile. Sembra perentorio nella sua affermazione, eppure è pronto a ribaltare in ogni momento le cose. In questo film tridimensionale in modo quasi artigianale, dove l’immagine, il suono, la narrazione si sdoppiano, Godard sottrae e sovraespone. Semplifica e distorce. Dice e nega al tempo stesso. Ma non è mai una provocazione fine a se stessa. C’è sempre ostinazione e gioco, perché al centro di tutto sta la scommessa di vedere/mostrare quello che, invece, non si può o non si riesce a vedere. Diceva Monet: “Non dipingere ciò che vedi, poiché non si vede nulla, ma dipingi ciò che non vedi”. E Godard lo prende alla lettera (e lo cita tra i suoi punti di riferimento nei bizzarri titoli di coda, dove vengono elencati anche tutti i modelli delle videocamere che ha impiegato) e ci regala solo immagini intrise di contraddizioni e semplicità, evidenza dell’invisibile ma anche gioia di una scoperta inevitabile e continua. Proprio lui che nel corso degli ultimi quindici anni ha indagato le prospettive del digitale (si pensi alle Histoire(s) du cinéma, qui citate più volte, ma anche a Éloge de l’amour, Notre musique, Film Socialism), reinventa ora il 3D ribaltando ancora il senso comune e andando a cercare il modo per filmare la vita nella sua nudità. “Non so se vivere o raccontare” si chiede la protagonista. Vicolo cieco del cinema stesso che Godard risolve vivendo e raccontando, facendo vivere e facendo raccontare. Non importa se si perde il filo, se il puzzle è scomposto senza rimedio. Anzi. Quel filo rappresenta proprio l’artificio da cui il suo cinema è sempre fuggito.

Studiando il 3D, Godard sembra voler cercare un antidoto all’accecamento del nostro tempo. Si torna alle origini del cinema, agli esperimenti ottici (ed è curioso che, in modi differenti, lo abbiano fatto anche Scorsese e Cameron), all’osservazione stessa dell’occhio che guarda per la prima volta. Il risultato è un’immagine che si potrebbe chiamare “eccessiva” tanto è intrisa di magia e necessità, una scatola cinese che racchiude immagini all’infinito, svela e rileva verità sorprendenti, ma riesce a mettere in crisi il gesto facile della visione.

Il film è strutturato in due capitoli che si moltiplicano (Natura, Metafora e poi ancora Natura, Metafora). La storia è quella tra una donna sposata e un uomo solo, che si intreccia con l’abbandono del marito da parte di lei. Frammenti di dialogo e sguardi reciproci, scene rubate di film che passano su un televisore sempre acceso. E poi versi, discorsi di politica e vita, il crollo del dollaro, i libri aperti, un lago, i vagiti di un neonato, i dipinti di Nicolas De Staël, e un cane che osserva e ci osserva, ci guida e si insinua nel nostro guardare. La natura e la metafora, dunque, in continua sovrimpressione. Proprio come le immagini, riprese con due camere 3D, scivolano l’una sull’altra e si dissociano: se si copre con una mano un occhio si vede una cosa, se si copre l’altro occhio se ne vede un’altra. Il cinema salvato dallo strabismo, verrebbe voglia di dire, in questa stereoscopia scissa che, in ultima istanza, ci intrappola. Non si è più liberi se i nostri occhi sono “ostaggio” di altri occhi, e deve pur voler dire qualcosa il fatto che la parola kamera in russo significa prigione.

Il film è strutturato in due capitoli che si moltiplicano (Natura, Metafora e poi ancora Natura, Metafora). La storia è quella tra una donna sposata e un uomo solo, che si intreccia con l’abbandono del marito da parte di lei. Frammenti di dialogo e sguardi reciproci, scene rubate di film che passano su un televisore sempre acceso. E poi versi, discorsi di politica e vita, il crollo del dollaro, i libri aperti, un lago, i vagiti di un neonato, i dipinti di Nicolas De Staël, e un cane che osserva e ci osserva, ci guida e si insinua nel nostro guardare. La natura e la metafora, dunque, in continua sovrimpressione. Proprio come le immagini, riprese con due camere 3D, scivolano l’una sull’altra e si dissociano: se si copre con una mano un occhio si vede una cosa, se si copre l’altro occhio se ne vede un’altra. Il cinema salvato dallo strabismo, verrebbe voglia di dire, in questa stereoscopia scissa che, in ultima istanza, ci intrappola. Non si è più liberi se i nostri occhi sono “ostaggio” di altri occhi, e deve pur voler dire qualcosa il fatto che la parola kamera in russo significa prigione.

Considerazioni che fanno pensare a L’Atalante e ad un’idea di purezza che Godard ancora persegue: è insita nello sguardo del cane Roxy, ed è impastata nell’acqua. Quando si ama profondamente qualcuno si può vedere il suo volto nell’acqua, si diceva nel film di Vigo. Ed ecco il cuore della metafora, il segreto racchiuso nelle immagini, lo stupore per la natura, la rivincita del sogno. “Ognuno deve pensare che il sognatore sia l’altro”. Ah dieux oh langage.

Grazia Paganelli