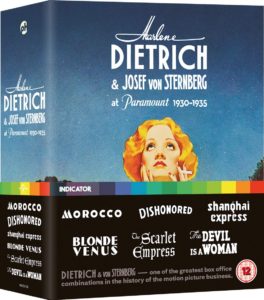

“I’m not a film director”: con un understatement degno dei grandi registi di un tempo, Josef von Sternberg descriveva così ai presentatori della tv belga il rapporto con la sua produzione cinematografica. La testimonianza ci arriva dal documentario Josef von Sternberg, a Retrospective, diretto da Harry Kumel nel 1969 e che costituisce solo uno dei preziosi reperti contenuti nel cofanetto Blu-Ray limited edition Marlene Dietrich & Josef von Sternberg at Paramount, 1930-1935 edito dall’inglese Powerhouse Films nell’ambito della prestigiosa serie Indicator. Un’occasione ideale per rivedere e riscoprire in edizione restaurata i sei film realizzati negli States dal regista austro-americano insieme alla diva tedesca, all’indomani del clamoroso successo de L’angelo azzurro in Germania (a sua volta recuperabile nell’ottimo Blu-Ray di Eureka Entertainment, con tanto di primo provino dell’attrice). Ma anche un banco di prova per cercare di penetrare più in profondità un rapporto burrascoso, che ha visto unite due personalità forti, dedite a costruire un immaginario e un’iconografia giocando di sponda con i tormenti che, nella realtà, legavano e allo stesso tempo opponevano le loro vite. Quella del dualismo e della dicotomia è in effetti la cifra che attraversa tutti i titoli: Marocco, Disonorata, Shanghai Express, Venere bionda, L’imperatrice Caterina e Capriccio spagnolo sono opere che costruiscono l’immagine divistica della Dietrich mentre ne moltiplicano le identità, mettendo in scena personaggi che vivono letteralmente più volte. Basti da solo l’esempio di Disonorata, in cui la Dietrich è prostituta, spia, amante, patriota, ribelle e martire, tacendo dei vari travestimenti che la costringono di volta in volta a recitare diverse parti.

“I’m not a film director”: con un understatement degno dei grandi registi di un tempo, Josef von Sternberg descriveva così ai presentatori della tv belga il rapporto con la sua produzione cinematografica. La testimonianza ci arriva dal documentario Josef von Sternberg, a Retrospective, diretto da Harry Kumel nel 1969 e che costituisce solo uno dei preziosi reperti contenuti nel cofanetto Blu-Ray limited edition Marlene Dietrich & Josef von Sternberg at Paramount, 1930-1935 edito dall’inglese Powerhouse Films nell’ambito della prestigiosa serie Indicator. Un’occasione ideale per rivedere e riscoprire in edizione restaurata i sei film realizzati negli States dal regista austro-americano insieme alla diva tedesca, all’indomani del clamoroso successo de L’angelo azzurro in Germania (a sua volta recuperabile nell’ottimo Blu-Ray di Eureka Entertainment, con tanto di primo provino dell’attrice). Ma anche un banco di prova per cercare di penetrare più in profondità un rapporto burrascoso, che ha visto unite due personalità forti, dedite a costruire un immaginario e un’iconografia giocando di sponda con i tormenti che, nella realtà, legavano e allo stesso tempo opponevano le loro vite. Quella del dualismo e della dicotomia è in effetti la cifra che attraversa tutti i titoli: Marocco, Disonorata, Shanghai Express, Venere bionda, L’imperatrice Caterina e Capriccio spagnolo sono opere che costruiscono l’immagine divistica della Dietrich mentre ne moltiplicano le identità, mettendo in scena personaggi che vivono letteralmente più volte. Basti da solo l’esempio di Disonorata, in cui la Dietrich è prostituta, spia, amante, patriota, ribelle e martire, tacendo dei vari travestimenti che la costringono di volta in volta a recitare diverse parti.

La vertigine è ampliata dal ricco corredo di bonus presenti nel cofanetto, che indaga retrospettivamente il rapporto fra il regista e la sua musa, fra il pigmalione e la pupilla. Una relazione che si rovescia continuamente di segno: lui la esalta ma al contempo la contesta (nelle dichiarazioni riportate nel booklet, l’artista le ricorda di averla lanciata “despite your tedious resistence”). Lei è volitiva, ma si lascia guidare e per tutta la vita cercherà di mantenere fede a quell’immagine, come precisa il documentario del 2012 The Twilight of an Angel, pure incluso nell’edizione, che racconta i suoi ultimi e solitari anni. Il gioco di attrazioni e respingimenti si intreccia a doppio filo con la sostanza del legame fra i due: un’ossessione per lui, una tappa di una vita vissuta nel pieno di una continua libertà delle scelte per lei (l’attrice, pur vivendo parecchie storie importanti, non divorzierà mai dal marito). Tutto materiale che si ritrova nell’iconografia femminile “liquida”, che lascia esplodere dualismi e sovrapposizioni nel gioco della sessualità, attraverso l’androginia dei numeri musicali in tuxedo, l’uso spregiudicato di vittime e amanti, i primi baci fra donne, al centro anche della featurette sulla prima “Queer Icon” raccontata dalla collaboratrice del BFI e storica del femminismo So Mayer. La proliferazione dei segni si riverbera pertanto nella complessa elaborazione visiva delle opere, che ancora oggi appare di grande modernità per la saturazione delle inquadrature, l’affollamento degli elementi e il movimento costante delle ombre. Tutti aspetti che anticipano molte tendenze attuali all’esubero di informazioni, a Hollywood come altrove. Basti pensare alle opere australiane di Baz Luhrmann o alle immagini sempre molto “piene” di cinecomic e fantasy, fino ai tagli delle luci che ricorrono nelle filmografie dei Mendes o dei Nolan.

Una ricchezza non compresa appieno dai contemporanei, come dimostra l’interessante e completa antologia critica compresa nel già citato booklet: si parte dai primi interventi incentrati sulle accuse di vacuo formalismo, magari quale noiosa derivazione dalle attitudini di nomi ben più quotati all’epoca: “Director Josef von Sternberg could have improved the picture by leaving out a lot of the lavish De Mille scenes and paying more attention to the acting”, scrive infatti l’Akron Beacon Journal nel 1934. Da lì si arriva poi alle rivalutazioni dei decenni successivi , fonti di dibattito sui metodi stessi usati dalla critica cinematografica, e sulle accuse di essere ancora legata a categorie eccessivamente letterarie. Dura in questo senso la requisitoria dello scrittore Aenas McKenzie nel 1938: “superciliously superior critics, who […] continue under the delusion that dramatics, dialogue and décor – plus photography! – constitute the sum total of a motion picture”.Così, da un lato le introduzioni di Nicolas von Sternberg, figlio del regista, esaltano il lato tecnico dei lavori, la complessità delle carrellate che definiscono lo spazio scenico e l’elaborazione dei set che il padre riempiva di comparse gestendole come un piccolo esercito. Allo stesso tempo gli interventi di nomi autorevoli come Tony Rains, Tag Gallagher e John Baxter precisano meglio gli intenti e i fini dei vari titoli. Ma è il lato umano a restare sempre in primo piano e a mantenere al centro dell’esplorazione critica il concetto dell’identità. Un tema dopotutto cardinale per un autore nato in Austria, ma cresciuto in America, amante delle possibilità estetiche offerte dal cinema, interessato a creare “fluidità e movimento” nelle inquadrature eppure sempre insoddisfatto del suo lavoro e perciò mosso da un’attitudine demistificatoria circa le reali capacità artistiche del mezzo e, appunto, la sua qualifica di “director”. Soprattutto un uomo “problematico” (come da sue parole) che nel già citato documentario di Kumel vediamo dare una dimostrazione del suo metodo in uno studio televisivo, creando ancora una volta i suoi movimenti di ombre sul viso di un’attrice diretta con gentilezza ma anche con polso. Il lavoro, lungo e complesso, scatena nella donna un pianto liberatorio, che è la controparte dell’evidente soddisfazione per essere diretta da un autore così grande. Un altro dualismo insomma, che rinnova l’eterno dibattito su chi fra von Sternberg e la Dietrich fosse l’artefice della creazione artistica e chi lo strumento (i giornali d’epoca tendevano evidentemente ad attribuire i maggiori meriti all’attrice). La sintesi è proprio quella che apre il saggio di Pamela Hutchinson nel booklet: “’I am Marlene’ – wrote director Josef von Sternberg of his favourite star, ‘and Marlene is me’”. In questo senso la sua opera non era davvero solo quella di un semplice “film director”. E confrontarsi con i suoi film resta una sfida appassionante, che questo cofanetto offre nella pienezza di un’autentica lezione di cinema.

, fonti di dibattito sui metodi stessi usati dalla critica cinematografica, e sulle accuse di essere ancora legata a categorie eccessivamente letterarie. Dura in questo senso la requisitoria dello scrittore Aenas McKenzie nel 1938: “superciliously superior critics, who […] continue under the delusion that dramatics, dialogue and décor – plus photography! – constitute the sum total of a motion picture”.Così, da un lato le introduzioni di Nicolas von Sternberg, figlio del regista, esaltano il lato tecnico dei lavori, la complessità delle carrellate che definiscono lo spazio scenico e l’elaborazione dei set che il padre riempiva di comparse gestendole come un piccolo esercito. Allo stesso tempo gli interventi di nomi autorevoli come Tony Rains, Tag Gallagher e John Baxter precisano meglio gli intenti e i fini dei vari titoli. Ma è il lato umano a restare sempre in primo piano e a mantenere al centro dell’esplorazione critica il concetto dell’identità. Un tema dopotutto cardinale per un autore nato in Austria, ma cresciuto in America, amante delle possibilità estetiche offerte dal cinema, interessato a creare “fluidità e movimento” nelle inquadrature eppure sempre insoddisfatto del suo lavoro e perciò mosso da un’attitudine demistificatoria circa le reali capacità artistiche del mezzo e, appunto, la sua qualifica di “director”. Soprattutto un uomo “problematico” (come da sue parole) che nel già citato documentario di Kumel vediamo dare una dimostrazione del suo metodo in uno studio televisivo, creando ancora una volta i suoi movimenti di ombre sul viso di un’attrice diretta con gentilezza ma anche con polso. Il lavoro, lungo e complesso, scatena nella donna un pianto liberatorio, che è la controparte dell’evidente soddisfazione per essere diretta da un autore così grande. Un altro dualismo insomma, che rinnova l’eterno dibattito su chi fra von Sternberg e la Dietrich fosse l’artefice della creazione artistica e chi lo strumento (i giornali d’epoca tendevano evidentemente ad attribuire i maggiori meriti all’attrice). La sintesi è proprio quella che apre il saggio di Pamela Hutchinson nel booklet: “’I am Marlene’ – wrote director Josef von Sternberg of his favourite star, ‘and Marlene is me’”. In questo senso la sua opera non era davvero solo quella di un semplice “film director”. E confrontarsi con i suoi film resta una sfida appassionante, che questo cofanetto offre nella pienezza di un’autentica lezione di cinema.