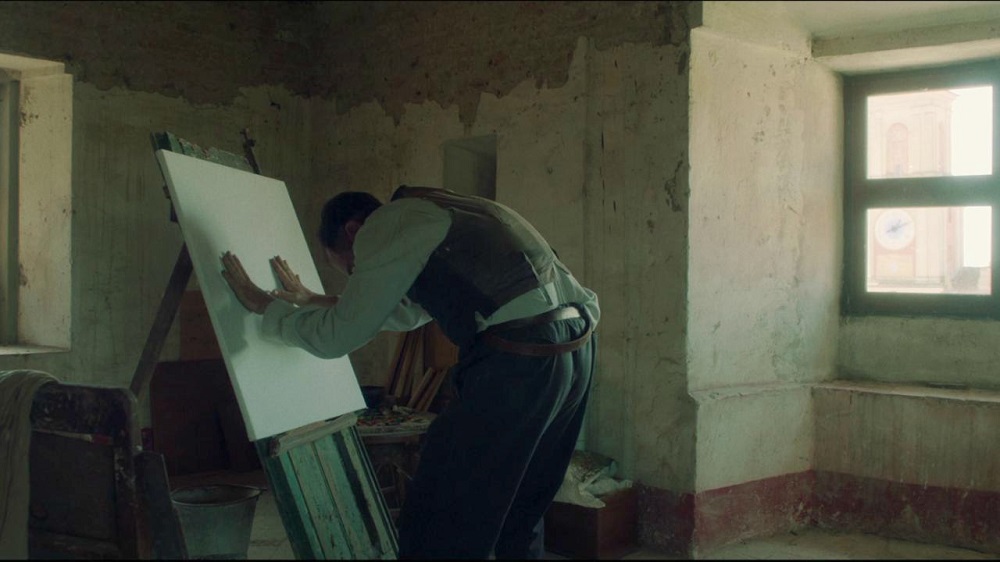

La biografia dannata dell’artista declinata nell’ottica della diversità, del dialogo tra emarginazione e integrazione: sin dal titolo e dall’incipit occluso nel buio della coperta sotto la quale Antonio Ligabue si sottrae allo sguardo del medico italiano che lo sta prendendo in cura, Volevo nascondermi (in Concorso a Berlino 70) si propone come un testo in prima persona, prevalentemente concluso nella sensibilità differente di un uomo dalla biografia sfortunata e dal talento connaturato. Giorgio Diritti cerca la chiave d’accesso al personaggio seguendo il suo instinto d’autore, portato a raccontare sentimenti di estraneità, punti di vista radicali sul mondo, transizioni difficili tra stati di confusione, stratificazioni di solitudini e tentativi di dialogo col mondo. Non un biopic, insomma, tanto più che sorge irrefrenabile la tentazione del confronto con lo storico sceneggiato di Salvatore Nocita del 1977, vero e proprio testo divulgativo a livello nazionale del personaggio e dell’arte di Ligabue realizzato ad appena una dozzina d’anni dalla sua scomparsa. Volevo nascondermi cerca piuttosto la strada del ritratto introspettivo, affidandosi molto alla fotografia pulsionale dell’ottimo Matteo Cocco per scardinare il rischio della semplice agiografia in damnatio artis. La narrazione è tutta puntata sulla performance assolutistica di Elio Germano, che incorpora l’intinto quasi ferino del Ligabue nella sua foga fisica, gestuale, aiutato non poco dal makeup e dalla capacità di tenere insieme un universo rievocativo della Bassa padana e una percezione soggettiva della realtà naturale in cui si muoveva.

La biografia dannata dell’artista declinata nell’ottica della diversità, del dialogo tra emarginazione e integrazione: sin dal titolo e dall’incipit occluso nel buio della coperta sotto la quale Antonio Ligabue si sottrae allo sguardo del medico italiano che lo sta prendendo in cura, Volevo nascondermi (in Concorso a Berlino 70) si propone come un testo in prima persona, prevalentemente concluso nella sensibilità differente di un uomo dalla biografia sfortunata e dal talento connaturato. Giorgio Diritti cerca la chiave d’accesso al personaggio seguendo il suo instinto d’autore, portato a raccontare sentimenti di estraneità, punti di vista radicali sul mondo, transizioni difficili tra stati di confusione, stratificazioni di solitudini e tentativi di dialogo col mondo. Non un biopic, insomma, tanto più che sorge irrefrenabile la tentazione del confronto con lo storico sceneggiato di Salvatore Nocita del 1977, vero e proprio testo divulgativo a livello nazionale del personaggio e dell’arte di Ligabue realizzato ad appena una dozzina d’anni dalla sua scomparsa. Volevo nascondermi cerca piuttosto la strada del ritratto introspettivo, affidandosi molto alla fotografia pulsionale dell’ottimo Matteo Cocco per scardinare il rischio della semplice agiografia in damnatio artis. La narrazione è tutta puntata sulla performance assolutistica di Elio Germano, che incorpora l’intinto quasi ferino del Ligabue nella sua foga fisica, gestuale, aiutato non poco dal makeup e dalla capacità di tenere insieme un universo rievocativo della Bassa padana e una percezione soggettiva della realtà naturale in cui si muoveva.

Il racconto segue sostanzialmente tre movimenti, affidandosi in prima battuta alla ricostruzione dell’infanzia difficile del piccolo Antonio nella Svizzera in cui crebbe con i genitori adottivi, segnato da un padre violento, una madre dolce ma malamente affettiva, l’irrisione degli altri bambini e il marchio della pazzia dovuto ai suoi eccessi. Questa fase è raccontata in forma rapsodica, come flashback soggettivi che emergono in Antonio mentre, giunto in Italia, viene accolto dal medico dell’istituto che lo prende in custodia. Poi l’approccio avanza attraverso gli anni di vita ai margini della società, in una capanna abbandonata, sino agli anni in cui finalmente trovà accoglienza a Guartieri, nel mantovano, dove riesce via via a stringere relazioni con famiglie benestanti e con la gente del popolo, che lo accetta e, a modo loro, lo integra. La struttura ha il merito di non essere didascalica, non mira alla mera ricostruzione di eventi precisi, ma insegue una dimensione più istintiva e naturale, a partire dalla narrazione dell’emergere del talento artistico di Ligabue, che procede come per movimenti circolari, progressivi, senza la classica accensi one prometeica, ma piuttosto come funzione primaria dell’espressione. Tutto questo è costruito con una gestualità che si affida al rapporto tra la prestazione di Elio Germano e la ricerca di una visualità istintiva, senza però che riesca mai a liberarsi da un certo bisogno normativo che proviene dalla ricostruzione dello sfondo sociale della provincia reggiana degli anni 40, quella tentazione di accomodare una messa in scena più semplice e immediata rispetto alle esigenze di un cinema che vada incontro al pubblico. E allora ecco che emerge un certo gusto dell’amarcord involontario, la vezzosità di una attenzione a oggetti, costumi, fraseggi. Lo stesso ricorso a un dialetto stretto (che richiederà i sottotitoli all’uscita in sala) finisce con l’inseguire questo effetto, piuttosto che quello, di sicuro cercato, di un rigore espressivo netto e preciso. Giorgio Diritti, in definitiva, ci consegna un film sincero e autentico, che però non riesce ad affrancarsi del tutto da un istinto pedantemente memorialistico e evocativo del nostro cinema in costume. E tutto sommato resta anche la sensazione che l’arte del Ligabue, la sua dimensione visiva, siano un oggetto che resta fuori dal film, colpevolmente inutilizzato, una funzione narrativa della quale Diritti si fa molto meno carico di quato faccia con la tensione umana del personaggio.

one prometeica, ma piuttosto come funzione primaria dell’espressione. Tutto questo è costruito con una gestualità che si affida al rapporto tra la prestazione di Elio Germano e la ricerca di una visualità istintiva, senza però che riesca mai a liberarsi da un certo bisogno normativo che proviene dalla ricostruzione dello sfondo sociale della provincia reggiana degli anni 40, quella tentazione di accomodare una messa in scena più semplice e immediata rispetto alle esigenze di un cinema che vada incontro al pubblico. E allora ecco che emerge un certo gusto dell’amarcord involontario, la vezzosità di una attenzione a oggetti, costumi, fraseggi. Lo stesso ricorso a un dialetto stretto (che richiederà i sottotitoli all’uscita in sala) finisce con l’inseguire questo effetto, piuttosto che quello, di sicuro cercato, di un rigore espressivo netto e preciso. Giorgio Diritti, in definitiva, ci consegna un film sincero e autentico, che però non riesce ad affrancarsi del tutto da un istinto pedantemente memorialistico e evocativo del nostro cinema in costume. E tutto sommato resta anche la sensazione che l’arte del Ligabue, la sua dimensione visiva, siano un oggetto che resta fuori dal film, colpevolmente inutilizzato, una funzione narrativa della quale Diritti si fa molto meno carico di quato faccia con la tensione umana del personaggio.

one prometeica, ma piuttosto come funzione primaria dell’espressione. Tutto questo è costruito con una gestualità che si affida al rapporto tra la prestazione di Elio Germano e la ricerca di una visualità istintiva, senza però che riesca mai a liberarsi da un certo bisogno normativo che proviene dalla ricostruzione dello sfondo sociale della provincia reggiana degli anni 40, quella tentazione di accomodare una messa in scena più semplice e immediata rispetto alle esigenze di un cinema che vada incontro al pubblico. E allora ecco che emerge un certo gusto dell’amarcord involontario, la vezzosità di una attenzione a oggetti, costumi, fraseggi. Lo stesso ricorso a un dialetto stretto (che richiederà i sottotitoli all’uscita in sala) finisce con l’inseguire questo effetto, piuttosto che quello, di sicuro cercato, di un rigore espressivo netto e preciso. Giorgio Diritti, in definitiva, ci consegna un film sincero e autentico, che però non riesce ad affrancarsi del tutto da un istinto pedantemente memorialistico e evocativo del nostro cinema in costume. E tutto sommato resta anche la sensazione che l’arte del Ligabue, la sua dimensione visiva, siano un oggetto che resta fuori dal film, colpevolmente inutilizzato, una funzione narrativa della quale Diritti si fa molto meno carico di quato faccia con la tensione umana del personaggio.

one prometeica, ma piuttosto come funzione primaria dell’espressione. Tutto questo è costruito con una gestualità che si affida al rapporto tra la prestazione di Elio Germano e la ricerca di una visualità istintiva, senza però che riesca mai a liberarsi da un certo bisogno normativo che proviene dalla ricostruzione dello sfondo sociale della provincia reggiana degli anni 40, quella tentazione di accomodare una messa in scena più semplice e immediata rispetto alle esigenze di un cinema che vada incontro al pubblico. E allora ecco che emerge un certo gusto dell’amarcord involontario, la vezzosità di una attenzione a oggetti, costumi, fraseggi. Lo stesso ricorso a un dialetto stretto (che richiederà i sottotitoli all’uscita in sala) finisce con l’inseguire questo effetto, piuttosto che quello, di sicuro cercato, di un rigore espressivo netto e preciso. Giorgio Diritti, in definitiva, ci consegna un film sincero e autentico, che però non riesce ad affrancarsi del tutto da un istinto pedantemente memorialistico e evocativo del nostro cinema in costume. E tutto sommato resta anche la sensazione che l’arte del Ligabue, la sua dimensione visiva, siano un oggetto che resta fuori dal film, colpevolmente inutilizzato, una funzione narrativa della quale Diritti si fa molto meno carico di quato faccia con la tensione umana del personaggio.