È quasi una scena astratta l’America di Lee Anne Schmitt. Ma non perché la filmmaker e artista losangelina giochi le sue visioni sulla sospensione critica dello sguardo, sull’introiezione della organica spazialità delle porzioni di mondo che osserva, quanto piuttosto per la sua capacità di guardare al paesaggio americano per vedere (e mostrare) la transitorietà degli esistenti, siano essi figure o ambienti, e la deperibilità della Storia. A voler offrire delle coordinate un po’ generiche, si potrebbe dire che è come se nel suo lavoro si incrociassero gli sguardi di Straub e di Benning, ottenendo la smaterializzazione del mito immobile dell’uomo e del paesaggio attraverso una cartografia fantasmatica degli spazi disabitati dal presente. Materialismo e spirito nel loro dialogo perenne. L’omaggio che Pesaro 55 ha dedicato a Lee Anne Schmitt, curato da Rinaldo Censi, ha mostrato l’opera di un’artista che dialoga con l’antropologia visuale applicata allo spazio della Storia americana, scandita nella rivelazione dei vuoti di memoria e nelle afasie geografiche di un paese che attraversa se stesso lasciando detriti e scarti di lavorazione. La posizione di partenza è quella esposta perfettamente in California Company Town (2008, 76′), album di paesaggistica residuale che inverte il mito fondativo americano della frontiera nel superamento dell’espansione in chiave introflessa: una topografia californiana tracciata sulla base delle città edificate per motivi di sfruttamento commerciale del territorio, abitate sino allo sfinimento e poi abbandonate alla loro persistenza strutturale. Fantasmi di una statica industriale applicata alla prassi esistenziale, in cui il sogno americano si inverte nella zombificazione non solo del paesaggio quanto proprio dello spazio vissuto. Lee Ann Schmitt osserva a distanza, annulla qualsiasi residuale presenza umana, guarda i luoghi come corpi mummificati di un processo storico americano, nel quale, per l’appunto, il rapporto tra l’Uomo e lo Spazio da lui occupato/vissuto è dimentico di se stesso, soggetto a un’amnesia esistenziale e dunque morale sulla quale si basa la drammatica problematicità del presente. In apertura un’immagine tratta da Purge this Land (2017).

È quasi una scena astratta l’America di Lee Anne Schmitt. Ma non perché la filmmaker e artista losangelina giochi le sue visioni sulla sospensione critica dello sguardo, sull’introiezione della organica spazialità delle porzioni di mondo che osserva, quanto piuttosto per la sua capacità di guardare al paesaggio americano per vedere (e mostrare) la transitorietà degli esistenti, siano essi figure o ambienti, e la deperibilità della Storia. A voler offrire delle coordinate un po’ generiche, si potrebbe dire che è come se nel suo lavoro si incrociassero gli sguardi di Straub e di Benning, ottenendo la smaterializzazione del mito immobile dell’uomo e del paesaggio attraverso una cartografia fantasmatica degli spazi disabitati dal presente. Materialismo e spirito nel loro dialogo perenne. L’omaggio che Pesaro 55 ha dedicato a Lee Anne Schmitt, curato da Rinaldo Censi, ha mostrato l’opera di un’artista che dialoga con l’antropologia visuale applicata allo spazio della Storia americana, scandita nella rivelazione dei vuoti di memoria e nelle afasie geografiche di un paese che attraversa se stesso lasciando detriti e scarti di lavorazione. La posizione di partenza è quella esposta perfettamente in California Company Town (2008, 76′), album di paesaggistica residuale che inverte il mito fondativo americano della frontiera nel superamento dell’espansione in chiave introflessa: una topografia californiana tracciata sulla base delle città edificate per motivi di sfruttamento commerciale del territorio, abitate sino allo sfinimento e poi abbandonate alla loro persistenza strutturale. Fantasmi di una statica industriale applicata alla prassi esistenziale, in cui il sogno americano si inverte nella zombificazione non solo del paesaggio quanto proprio dello spazio vissuto. Lee Ann Schmitt osserva a distanza, annulla qualsiasi residuale presenza umana, guarda i luoghi come corpi mummificati di un processo storico americano, nel quale, per l’appunto, il rapporto tra l’Uomo e lo Spazio da lui occupato/vissuto è dimentico di se stesso, soggetto a un’amnesia esistenziale e dunque morale sulla quale si basa la drammatica problematicità del presente. In apertura un’immagine tratta da Purge this Land (2017).

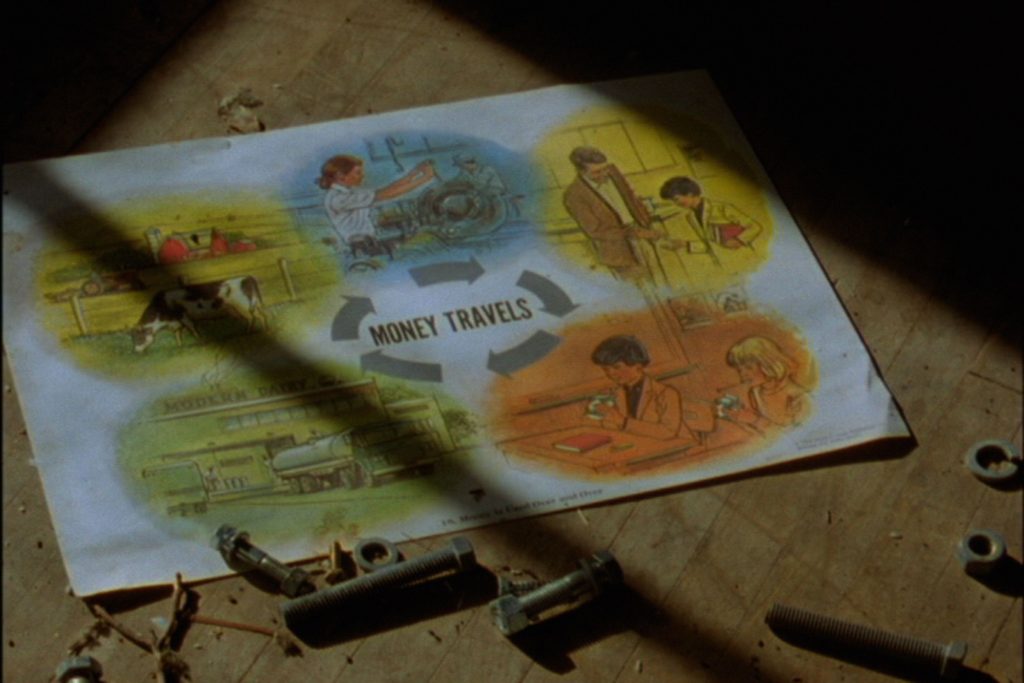

È lo stesso punto di vista che spinge la filmmaker nello Utah per raccontare The Last Buffalo Hunt (2011, 76′), cogliendo il rapporto tra le figure resistenti di vecchi cowboy, il paesaggio e la Storia: qui la scena è ancora viva, ma il tempo pulsa nelle vene di un paesaggio che sembra astratto dal presente, suggerito nella prassi di una tassidermia che distrae della vita reale, dalla Storia, un’altra simbologia fondativa americana, quella del buffalo. Del resto il rapporto con la materia organica è una funzione centrale del filmare della Schmitt, che infatti insiste nell’uso prevalente del 16mm sia in fase di ripresa che di proiezione, cercando un rapporto concreto, pratico con la durata e la deperibilità dello sguardo, in un dialogo pragmatico con lo spazio che attraversa. L’amnesia, l’annullamento, il superamento e la dimenticanza sono il punto focale implicitamente ossessivo del suo lavoro, proprio perché insiste sulla materia di base che è la Storia, ovvero l’esserci reale dell’Uomo nel suo Tempo. Sicché ci si ritrova attoniti dinnanzi al magnifico Purge this Land (2017, 80′), proprio perché qui lo sguardo della Schmitt si schianta contro quel silenzio e quella desertificazione umana che in California Company Town era lo sfondo osservato a distanza. Qui il confronto con il mito fondativo del grande paese passa attraverso il detrito per eccellenza della storia americana, lo scarto di lavorazione del sogno di consumo e sfruttamento statunitense: la popolazione nera, gli schiavi di ieri e i loro discendenti di oggi. E il silenzio della scena si traduce nella narrazione didascalica (nel senso di posa in opera attraverso le didascalie e la voice over quasi atonale della stessa autrice) della storia di John Brown, attivista abolizionista che teorizzò l’azione rivoluzionaria per sovvertire il suprematismo bianco americano. Lo sguardo della Schmitt si posa sulla scena presente, sui luoghi residuali del passaggio di Brown, sulla museificazione forzata e delle sue tracce, mentre il film si offre come un atto profondamente doloroso, altamente sensibile, capace di addolorare ma soprattutto di attivare la coscienza parlando alla Storia e alle sue paure pubbliche ma anche private. Perché poi la regista parte essenzialmente dalla ricerca di una via d’uscita per il suo paese tanto quanto per la sua vita e quella del bambino ha avuto dal suo compagno nero, Jeff Parker, musicista e autore della musiche: “My son will, unlike me, live as a black person in America. I will never full understand the impact that will have upon him, but I can document the historical conditions he was born into and the debt I owe to him, his father and his sister”. E il senso di sospensione, di amore, di attesa, di timore e di ascolto che promana da ogni immagine dell’ancor più bello Williams Lake (2015, 14′) è, in questo senso, la migliore testimonianza della condizione intima della Schmitt: in scena c’è il suo bambino sospeso assieme a una donna nello spazio astratto e abbandonato di un vecchio hotel in demolizione.: la natura risuona rassicurante, ma il vuoto opprime le attese e la fragilità della presenza umana è la traccia di una transitorietà cui tutti dobbiamo sottostare.