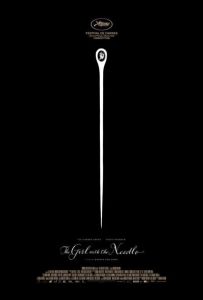

Copenhagen, 1919. Karoline è una giovane sartina, impiegata presso un ricco fabbricante di tessuti, che viene sfrattata in malo modo dal padrone di casa. È – o, meglio, si crede – vedova di guerra, sarà costretta a trovarsi un’altra sistemazione mentre, povera lei, le sue disgrazie sono appena iniziate. Sedotta e abbandonata dal suo nobile datore di lavoro, che la mette incinta ma per questioni di lignaggio non potrebbe mai tenerla con sé, si ritroverà gravida e sorpresa dal ritorno del marito, orrendamente sfigurato da un colpo ricevuto sul campo di battaglia. Disperata, decide di sbarazzarsi del nascituro e per farlo tenterà un aborto fai da te con un ferro da calza nella vasca in un bagno pubblico. È lì che incontra una donna affabile e misteriosa, Dagmar, che le offrirà sostegno promettendole di occuparsi del bambino indesiderato: si occupa infatti di trovare per i bimbi non voluti una casa accogliente presso alcune famiglie della buona borghesia danese che figli non possono averne. Karoline sembra abbandonata da tutti quando si ritrova sulle spalle un marito dalla faccia martoriata e la prospettiva di un figlio a cui non potrebbe regalare un futuro. Ha da subito i toni di un mélo cupissimo The Girl with the Needle (in concorso a Cannes 77), opera terza dello svedese Magnus Von Horn, trapiantato in Polonia e qui in escursione danese: si narra un’umanità disperata, piegata ulteriormente dalle durezze di una guerra appena finita, abituata al sacrificio se non già alla rassegnazione, costretta a confrontarsi con l’inafferrabile presenza del male.

Copenhagen, 1919. Karoline è una giovane sartina, impiegata presso un ricco fabbricante di tessuti, che viene sfrattata in malo modo dal padrone di casa. È – o, meglio, si crede – vedova di guerra, sarà costretta a trovarsi un’altra sistemazione mentre, povera lei, le sue disgrazie sono appena iniziate. Sedotta e abbandonata dal suo nobile datore di lavoro, che la mette incinta ma per questioni di lignaggio non potrebbe mai tenerla con sé, si ritroverà gravida e sorpresa dal ritorno del marito, orrendamente sfigurato da un colpo ricevuto sul campo di battaglia. Disperata, decide di sbarazzarsi del nascituro e per farlo tenterà un aborto fai da te con un ferro da calza nella vasca in un bagno pubblico. È lì che incontra una donna affabile e misteriosa, Dagmar, che le offrirà sostegno promettendole di occuparsi del bambino indesiderato: si occupa infatti di trovare per i bimbi non voluti una casa accogliente presso alcune famiglie della buona borghesia danese che figli non possono averne. Karoline sembra abbandonata da tutti quando si ritrova sulle spalle un marito dalla faccia martoriata e la prospettiva di un figlio a cui non potrebbe regalare un futuro. Ha da subito i toni di un mélo cupissimo The Girl with the Needle (in concorso a Cannes 77), opera terza dello svedese Magnus Von Horn, trapiantato in Polonia e qui in escursione danese: si narra un’umanità disperata, piegata ulteriormente dalle durezze di una guerra appena finita, abituata al sacrificio se non già alla rassegnazione, costretta a confrontarsi con l’inafferrabile presenza del male.

L’andamento è quello della fiaba gotica, incastonata in un bianco e nero sbrilluccicante che ne enfatizza il carattere estetico-simbolico. L’incontro con Dagmar, metà benefattrice e metà strega, illumina improvvisamente la sua esistenza, le regala un barlume di speranza. Ma sarà poi reale questa generosità sociale, questo impegno umanista verso un’idea di collettività con gli occhi verso un possibile futuro (i bimbi indesiderati come nuova linfa per una società ferita)? Ispirato a un vero caso di cronaca – una serial killer di bambini realmente esistita – The Girl with the Needle mette da subito molta carne al fuoco, sia tematicamente che cinematograficamente. Sin dai titoli di testa – immagini di volti sovrapposti che, virati in osservazione della deformità, sembrano rimandare al Persona bergmaniano – Von Horn infarcisce il suo racconto di citazioni, più o meno dirette, e di simbologie ostentate. Una sequenza che mostra l’uscita degli operai dalla fabbrica tessile dove Karoline lavora è una replica di La sortie de l’usine Lumière: si vuole guardare all’origine stessa del cinema, alla sua osservazione della realtà.

Venature hitchockiane e suggestioni horror si inseguono nel dipanarsi del racconto, quasi a creare una sottotrama a sé stante. Ma è proprio questa sovrabbondanza estetica e narrativa che ben presta inceppa il film. Se i riferimenti visivi e morali si susseguono fino ad affastellarsi, l’ossatura del film rimane debole, la messa in scena inerte nonostante l’abbaglio visivo. L’eleganza formale, il citazionismo colto, la patina sfavillante rattrappiscono il film che si limita a seguire le sue protagoniste fino a un finale enfatico ma privo di passione. Karoline e Dagmar rimangono figure bidimensionali e la tensione etica che potrebbe (e dovrebbe) esplodere resta una miccia bagnata. Vic Carmen Sonne è una Karoline perennemente sbigottita e dolente; Tryne Dirholm prova a scavare in profondità nell’ambiguo personaggio di Dagmar, che è però scritto e descritto con troppe titubanze, non sono sufficienti a sollevare The Girl with the Needle dalla sua medietà: un film che non nasconde le proprie ambizioni formali senza però dare peso al senso delle immagini, finendo così per ridurre il fattore umano della storia a funzione puramente illustrativa. Una prova di forza estetizzante che si limita a esaurirsi nel suo carattere decorativo, tanto ostentatamente – muscolarmente – “bello” quanto stucchevole.