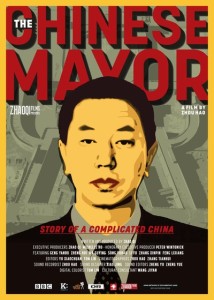

Il futuro di una città sta nella sua cultura. Questo il pensiero del sindaco di Datong Geng Yanbo, che in cinque anni ha radicalmente cambiato faccia a quella che era considerata una delle città più sporche e trascurte della Cina. Certo il prezzo da pagare è alto, il lavoro è difficile perché bisogna affrontare opposizioni e critiche da ogni parte, ma il sindaco protagonista del documentario The Chinese Mayor (presente nella rassegna Mondovisioni che ha preso il via dal festival di giornalismo Internazionale di Ferrara) è pronto a ogni sacrificio e non ha paura di alzarsi alle tre del mattino per affrontare la sua missione quotidiana. Il regista Zhou Hao organizza attorno a lui un pedinamento instancabile, correndogli accanto come la sua ombra, fino al punto da far sentire lo spettatore dentro i fatti e far dimenticare la presenza mediatrice della macchina da presa, proprio come dice lo stesso sindaco alla fine, quando il film torna ad essere il centro del nostro sguardo.

Il futuro di una città sta nella sua cultura. Questo il pensiero del sindaco di Datong Geng Yanbo, che in cinque anni ha radicalmente cambiato faccia a quella che era considerata una delle città più sporche e trascurte della Cina. Certo il prezzo da pagare è alto, il lavoro è difficile perché bisogna affrontare opposizioni e critiche da ogni parte, ma il sindaco protagonista del documentario The Chinese Mayor (presente nella rassegna Mondovisioni che ha preso il via dal festival di giornalismo Internazionale di Ferrara) è pronto a ogni sacrificio e non ha paura di alzarsi alle tre del mattino per affrontare la sua missione quotidiana. Il regista Zhou Hao organizza attorno a lui un pedinamento instancabile, correndogli accanto come la sua ombra, fino al punto da far sentire lo spettatore dentro i fatti e far dimenticare la presenza mediatrice della macchina da presa, proprio come dice lo stesso sindaco alla fine, quando il film torna ad essere il centro del nostro sguardo.

Nel frattempo, però, abbiamo assistito al cambiamento di una città, o meglio, al realizzarsi di un progetto difficile e non senza ostacoli. Certo, di fronte al desiderio di trasformare la depressa Datong in un luogo culturalmente vivace non possono esserci riserve. Quindi, la demolizione di migliaia di case e baracche abusive, sorte senza controllo proprio ai piedi delle antiche e imponenti mura della città, è l’unica soluzione per far ripartire l’economia culturale e turistica della zona. Tuttavia, quando si va poco più in profondità, ci si accorge che il processo non è lineare, ma nasconde al suo interno effetti collaterali diversi sul piano dell’impatto umano. Bisogna affrontare la questione con tutti gli abitanti “sfollati” e delocalizzati nei grandi palazzi fatti costruire apposta per loro, bisogna prendere in esame le singole vicende, superare le paure di tale cambiamento. Il discorso è più problematico di quanto sembri e lo sguardo così aderente di Zhou Hao ne dà esatta testimonianza. Perché c’è da tener conto del microcosmo che negli anni si è creato tra quelle baracche. L’umanità che ha reso abitabile quel luogo, a dispetto delle poverissime condizioni di vita. Un discorso più spinoso che mai, che lo stesso Amos Gitai aveva affrontato a lungo – senza quasi riuscire più ad uscirne – nell’infinito Waadi. Qui si resta al di qua del confine, si adotta un punto di vista univoco, quello del sindaco e non quello della gente, ma il confine è sempre labile e ci si accorge che sarebbe facile andare oltre ed entrare in quelle casette quasi diroccate per ascoltare le storie degli abitanti, e perdersi. E si sente il tremore del sindaco quando cerca di ascoltare i problemi di tutti, e si vede la sua determinazione ad andare avanti con un progetto doloroso e pieno di spine per immaginare il futuro. È intriso di controcampi accennati questo film, di risvolti possibili/impossibili nei quali è inscritto il senso sfaccettato di un soggetto solo apparentemente semplice e profondamente “cinese”. Perché i cambiamenti sono sempre degli sradicamenti e la polvere e i sassi delle macerie possono restare attaccati agli abiti più tempo del previsto. Lo dice anche Jia Zhangke nel suo costante tentativo di affrontare le trasformazioni di un paese che sembra sempre in bilico tra passato e futuro. Solo che qui c’è la figura di un sindaco cui è negato il suo personale controcampo. Trasferito in un’altra città, inizierà altrove il suo progetto culturale, lasciando Datong in una indeterminatezza che è il segno forte del presente.

tentativo di affrontare le trasformazioni di un paese che sembra sempre in bilico tra passato e futuro. Solo che qui c’è la figura di un sindaco cui è negato il suo personale controcampo. Trasferito in un’altra città, inizierà altrove il suo progetto culturale, lasciando Datong in una indeterminatezza che è il segno forte del presente.

Mondovisioni dopo il festival di giornalismo Internazionale prosegue per diverse città in tour (tra cui: Roma/Palazzo delle Esposizioni 6-11 ottobre; Milano/Cinema Beltrade 12-20 ottobre).