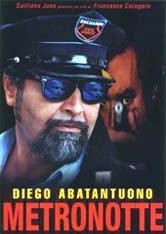

Alcuni anni fa Giuseppe Gariazzo ha effettuato questa conversazione con Francesco Calogero. La riproponiamo per ripercorrere la carriera di un regista che con Seconda primavera è tornato dietro la macchina da presa dopo 15 anni.

In Metronotte la polaroid sfocata presente in una scena ha una funzione narrativa, ma esprime anche il senso del film. Un film “sfocato”, dove si viene scaraventati talmente dentro i personaggi, i luoghi, le situazioni, da non vedere più lucidamente quel che accade. Serve quella dose di sfocatura per osservare con occhi diversi i fatti. E appunto la fotografia sfocata di Paolo, il personaggio interpretato da Diego Abatantuono, che non viene riconosciuto dice bene il percorso del film, un tuffo dentro il set, la notte, i personaggi che, proprio soltanto perché si possono riconoscere come non più ben definiti, infine riprendono una loro forma. Così come il film stesso nuota in questa indefinitezza necessaria per ridare senso a tutto ciò che sta succedendo.

La fotografia è sfocata perché, in qualche modo, si tratta di un ingrandimento, un iper-ingrandimento. La telecamera di sorveglianza della villa ha fissato un istante, uno sguardo, e per cercare di penetrare questo sguardo ho, forse anche antonionianamente, costruito un ingrandimento progressivo per arrivare a quel primo piano che, ovviame nte, a furia di ingrandimenti, perde il fuoco, diventando un po’ irriconoscibile. Tutto ciò ha, come lei notava, anche una funzione narrativa perché potrebbe trattarsi di Paolo, ma anche del suo rivale Della Santa, infatti entrambi hanno il pizzo – in realtà è Paolo, tanto è vero che sarà poi condotto a fare una piccola confessione… E tutto ciò, sì, è strettamente collegato alla scena in cui Abatantuono fa la visita oculistica e non riesce a distinguere alcune lettere e alla fine sarà costretto a rientrare nei ranghi indossando gli occhiali per compensare la sua perdita di fuoco, il suo sguardo un po’ opaco. Il finale è importante perché mettendo gli occhiali Paolo si rassegna dunque al passaggio a un’età ulteriore della sua vita, accettando gli anni che passano e la scomparsa di una certa brillantezza – da parte di un uomo che ha anche inseguito il sogno di una passione, di un amore con una ragazza più giovane. In quel finale Paolo dice: “Se Alcide muore mollo tutto”. Poi, decidendo di indossare gli occhiali, significa che non solo prende coscienza di una sua mutazione, ma anche che il suo dovere in quel momento è comunque di continuare a esserci. Forse, non è neanche una questione di dovere, il fantasma del dovere lo vedo molto più forte, per esempio, in un personaggio come quello di Giovanni di Cinque giorni di tempesta. Per Paolo è più la sensazione di sentire di non potersi sottrarre a quel meccanismo. In tale contesto, la scena della festa a casa di Paolo era per me emblematica di questa situazione, anche per quanto riguarda le modalità di ripresa, diverse dal resto del film. Significava rendere una perdita, anche di controllo di se stesso, perché lì c’è la percezione di stare vivendo un momento finalmente importante di una vita sempre uguale a se stessa, sempre abbastanza controllata, oltre che controllante, e quindi anch’io ho sentito che dovevo perdere un po’ del controllo che inseguo vanamente sulle sceneggiature, sulla messa in scena, e rendere tutto più libero. Si manifesta così un’adesione tra me e il personaggio… Però forse non ho risposto alla domanda, mi sono allontanato, mi accorgo che sto aprendo parentesi una dentro l’altra…

nte, a furia di ingrandimenti, perde il fuoco, diventando un po’ irriconoscibile. Tutto ciò ha, come lei notava, anche una funzione narrativa perché potrebbe trattarsi di Paolo, ma anche del suo rivale Della Santa, infatti entrambi hanno il pizzo – in realtà è Paolo, tanto è vero che sarà poi condotto a fare una piccola confessione… E tutto ciò, sì, è strettamente collegato alla scena in cui Abatantuono fa la visita oculistica e non riesce a distinguere alcune lettere e alla fine sarà costretto a rientrare nei ranghi indossando gli occhiali per compensare la sua perdita di fuoco, il suo sguardo un po’ opaco. Il finale è importante perché mettendo gli occhiali Paolo si rassegna dunque al passaggio a un’età ulteriore della sua vita, accettando gli anni che passano e la scomparsa di una certa brillantezza – da parte di un uomo che ha anche inseguito il sogno di una passione, di un amore con una ragazza più giovane. In quel finale Paolo dice: “Se Alcide muore mollo tutto”. Poi, decidendo di indossare gli occhiali, significa che non solo prende coscienza di una sua mutazione, ma anche che il suo dovere in quel momento è comunque di continuare a esserci. Forse, non è neanche una questione di dovere, il fantasma del dovere lo vedo molto più forte, per esempio, in un personaggio come quello di Giovanni di Cinque giorni di tempesta. Per Paolo è più la sensazione di sentire di non potersi sottrarre a quel meccanismo. In tale contesto, la scena della festa a casa di Paolo era per me emblematica di questa situazione, anche per quanto riguarda le modalità di ripresa, diverse dal resto del film. Significava rendere una perdita, anche di controllo di se stesso, perché lì c’è la percezione di stare vivendo un momento finalmente importante di una vita sempre uguale a se stessa, sempre abbastanza controllata, oltre che controllante, e quindi anch’io ho sentito che dovevo perdere un po’ del controllo che inseguo vanamente sulle sceneggiature, sulla messa in scena, e rendere tutto più libero. Si manifesta così un’adesione tra me e il personaggio… Però forse non ho risposto alla domanda, mi sono allontanato, mi accorgo che sto aprendo parentesi una dentro l’altra…

…Continuiamo pure aprendo parentesi… A proposito del perdere il controllo, è vero che i suoi film ricercano una stabilità di struttura, ma è anche vero che la mettono in gioco attraverso altri elementi che invece sono molto instabili. Nel suo cinema, dal primo lungometraggio La gentilezza del tocco a Nessuno, c’è un profondo lavoro sulla percezione, sui sensi. È un discorso molto importante, che si riferisce al percepire più che vedere, a uno sfaldamento dei confini, allo smarginamento delle inquadrature… Spesso nei suoi film più che vedere si pensa di vedere qualcosa, e la polaroid di Metronotte diventa ancora puntuale segno teorico… Da una parte si nota dunque la necessità di mettere dei punti fermi, dall’altra invece di perderli: li perdono i personaggi e li perdono i film stessi, che sbandano, barcollano.

Mi rendo conto che da parte dell’eroe c’è sempre l’osservazione di qualcosa di impercettibile cui gli altri non hanno badato. Si tratta, molto spesso, di un’errata interpretazione e trovo che ciò esista non solo dove questo elemento è dichiarato, come ne La gentilezza del tocco o in Metronotte, ma pure in altri momenti in cui la cosa non è così evidente. Mi viene in mente Nessuno, con il protagonista Nico durante la cerimonia al collegio, quando prende sicuramente la decisione più grave della sua vita. Tutto nasce dal fatto che osserva il suo compagno Tom mentre la madre gli sistema i capelli, e ricollega a quel gesto un episodio simile di cui fu testimone nell’infanzia. Ma quel fatto potrebbe però essere una sua costruzione, magari Tom non è la stessa persona, e dunque tutto il rancore che Nico si porta dentro, liberato nel pugno catartico che sferra a Tom alla fine, potrebbe essere una sua immaginazione. Credo che non volutamente, non con un piano preordinato come nel caso de La gentilezza del tocco e di Metronotte, questo tipo di errore su certe percezioni, certe sensazioni, esista costantemente. Non so da cosa dipenda questa ossessione, se così possiamo chiamarla, tant’è vero che probabilmente in certi momenti accade anche involontariamente, senza che neanch’io sappia davvero spiegarmi il motivo… Penso perché nella vita siamo continuamente costretti a analizzare tutto quello che percepiamo, a motivarcelo e interpretarlo. Solo che tutto quello che noi vediamo, anche nei dettagli, è così grande che non abbiamo la capacità di dare un’interpretazione precisa, abbiamo dei mezzi limitati e quindi sbagliamo, e da questo punto parte tutta una storia, tutto un mondo, tutto un percorso che ci può portare lontano, a cambiare vita… A me piacciono molto queste deviazioni di percorso, il fatto che da una telefonata che non riesci a fare la tua vita possa cambiare radicalmente. In fondo, una telefonata cos’è? Prendere il telefono e dire a una ragazza: “Sì, stasera verrò con te a quel concerto, scusa se prima ti ho detto di no, ho cambiato idea, verrò”; ma il telefono in quel momento è occupato, l’appuntamento sfuma, e magari da quell’incontro sarebbe nata una grande storia d’amore… Ecco, mi ha sempre colpito che i grandi fatti della vita spesso dipendano da sciocchezze, non riuscire a dire una cosa non perché non ce la fai caratterialmente, ma per banali impedimenti…

Infatti nei suoi film questo aspetto si nota continuamente: cercare di prendere una direzione e poi trovarsi da un’altra parte. Cinque giorni di tempesta è il testo che, forse fin troppo costruito in alcune scene, esprime in modo più evidente tali deviazioni di percorso. Oppure Metronotte, viaggio dentro la notte che ti porta sempre ad andare da un’altra parte per seguire un’ossessione… La meta, il punto di partenza è ogni volta messa in discussione.

Sono d’accordo, anche se mi è difficile, dall’interno, vedere questi elementi con lucidità. Mi sembra che certi meccanismi, anche di scrittura, avvengano quasi abbastanza automaticamente, nel senso che sento naturalmente che quello è il percorso da seguire. E penso che questo modo di lavorare mi accompagnerà anche in futuro, infatti sono convinto del fatto che quello che conta è il primo film, poi tutti gli altri sono un rifare quegli argomenti iniziali, ritornare su di essi. Non lo faccio consapevolmente, però mi accorgevo, per esempio in Metronotte, scrivendolo con Umberto Contarello, che stranamente – stranamente perché il contesto e il personaggio erano del tutto diversi – c’erano dei meccanismi di comportamento, di modo di accostarsi a certi fatti della vita, incredibilmente – per come li vive uno sceneggiatore, perché a un certo punto i personaggi cominciano a vivere di vita propria e fanno degli atti che neanche ti immagini – vicini e simili, anche se in partenza non prevedibili, a quelli di altri personaggi, come il correttore di bozze de La gentilezza del tocco.

Metronotte è un film molto fluido, una volta che si entra nello stato sensoriale che lo attraversa si va oltre la stessa storia, che può essere ridotta a dei piccoli segni. In tal senso, un momento fondamentale è quando i personaggi sono filmati nel loro dormire e risvegliarsi, raccordati da dissolvenze incrociate, sospesi tra la notte e l’alba. E il film stesso si incammina in quella dimensione, diventando molto libero, aperto alle possibilità dell’inatteso che possono modificare, anche per piccoli accenni, la storia e le storie dei personaggi…

Apro un’altra parentesi su un fatto importante. Eravamo tutti d’accordo, e non mi riferisco soltanto all’altro sceneggiatore ma a Diego Abatantuono stesso, sul fatto che il film, così incentrato su un personaggio – per forza di cose, a partire dal titolo, dal soggetto su cui abbiamo lavorato -, raccontasse invece un gruppo di metronotte e non un singolo metronotte. Abatantuono era il primo a sostenere questa scelta, sapeva di essere sul set dal primo giorno all’ultimo, ma non voleva che il film fosse troppo impostato su di lui. E a me sembrava giusto trovare la maniera di raccontare l’umanità di quel gruppo senza però cadere nel sociologico, mi piaceva descrivere le solitudini dei personaggi, non per nulla una delle grandi discussioni ruota attorno al modo di lavorare dei metronotte, da soli o in coppia. L’agguato notturno a Alcide, mentre era in servizio, li ha resi ancora più piccoli, ricordando loro che c’è un costante contatto con la morte, spingendo la loro quotidianità – fatta di firme, comunicazioni via radio, giubbotti da indossare, chiavi da staccare – verso zone inesplorate, verso appunto la morte, della cui presenza si erano dimenticati… E quella mattina tutti se lo ricordano un po’ di più, senza neanche avere la possibilità di confrontarsi con qualcuno, perché i pochi che vedevano in compagnia sono personaggi già fortemente problematici: quello interpretato da Marco Messeri, con una madre ingombrante che gli prepara da mangiare alle sei del mattino lasciandolo in realtà da solo; quello della moglie di Salvatore, che poi scopriremo essere il colpevole, che ha dei gravi problemi, passa le notti insonne, crollando magari all’alba con l’aiuto di pillole, vivendo con l’angoscia che possa accadere qualcosa al marito, ignara invece della sua doppia vita; quello di Antonella Ponziani, il cui compagno è in coma in un letto d’ospedale. Il quadro è tutt’altro che confortevole, questi personaggi non hanno proprio il conforto di nessuno. Per tornare alla domanda sui personaggi che si addormentano… Inizialmente è stato soprattutto Umberto Contarello che ha fatto pressione per avere questo tipo di racconto. Avevo girato quelle sequenze molto più lunghe, poi, in sede di montaggio, quando abbiamo deciso di inserire una musica, le abbiamo accorciate e legate con le dissolvenze, ma soltanto per una questione di gusto. Dopo avere fatto vari esperimenti ci siamo infatti accorti che in quel modo il fluire di cui lei parla funzionava meglio che tenendo la scena un po’ più fredda – direi che lì forse si sentiva l’esigenza che quel calore che i personaggi non trovano nell’ambito delle mura familiari si manifestasse invece nella messa in scena.

Il suo cinema è attraversato da un’idea forte, quella di non voler chiudere nulla, non esistono infatti dei veri finali, i film si interrompono sempre su qualcosa di sospeso, che continuerà a accadere una volta finita la narrazione, rinviano a situazioni irrisolte, penso all’Australia intravista alla fine di Cinque giorni di tempesta o al luogo di puro cinema, astratto e misterioso, dove si ritrovano i personaggi di Nessuno o ancora a Abatantuono che nel finale di Metronotte si mette gli occhiali e sorride…

Per qualcuno il luogo dove termina Nessuno è un sanatorio… Mi piace molto quando si danno interpretazioni libere, quando c’è un piccolo spazio in cui lo spettatore può inserirsi e costruire le proprie ipotesi. Il film è finito, la storia è finita, ma, come in quei puzzle in cui si mettono dei segni per far completare il percorso ai giocatori, nei miei film lascio delle aperture per immaginare come continuerà la vita dei personaggi. Amo l’idea di prendere cinque giorni nella vita di un uomo, che poi possono essere sette, due, o tre ore… magari sono giorni molto più  significativi di quelli precedenti o successivi, perché alla fine i film si fanno su momenti decisivi nella vita delle persone. Certo, si possono anche fare su momenti non significativi, però generalmente esiste un evento scatenante che fa partire la macchina drammaturgica. Inoltre, in certi casi la chiusura è rappresentata dalla morte, ma per quanto mi riguarda nei film dove c’è una morte essa non concerne mai il personaggio principale, quindi si tratta di una chiusura parziale perché infine, come si dice, la vita continua… Lei citava il finale di Nessuno… Sono contento quando, ascoltando gli spettatori o leggendo le critiche, scopro delle ipotesi sui film, che magari non sono quelle che ho fatto io, mi sembra giusto che non esista un’interpretazione autentica, bensì delle interpretazioni cui non ho neanche pensato ma che probabilmente sono molto più acute di quanto potessi ipotizzare.

significativi di quelli precedenti o successivi, perché alla fine i film si fanno su momenti decisivi nella vita delle persone. Certo, si possono anche fare su momenti non significativi, però generalmente esiste un evento scatenante che fa partire la macchina drammaturgica. Inoltre, in certi casi la chiusura è rappresentata dalla morte, ma per quanto mi riguarda nei film dove c’è una morte essa non concerne mai il personaggio principale, quindi si tratta di una chiusura parziale perché infine, come si dice, la vita continua… Lei citava il finale di Nessuno… Sono contento quando, ascoltando gli spettatori o leggendo le critiche, scopro delle ipotesi sui film, che magari non sono quelle che ho fatto io, mi sembra giusto che non esista un’interpretazione autentica, bensì delle interpretazioni cui non ho neanche pensato ma che probabilmente sono molto più acute di quanto potessi ipotizzare.

A tale proposito, e sempre tenendo presenti questi spazi aperti alle interpretazioni e gli indizi che portano altrove i personaggi e i film stessi, è interessante pensare i suoi film come dei film dove si manifestano delle interferenze. L’immagine eloquente è contenuta in Cinque giorni di tempesta, con la telefonata resa impossibile per via del rumore della tempesta.

Quel rumore aiutava a costruire il personaggio, è lui a dire: “Senti, è la tempesta”; in realtà è il rumore di un telefono, magari c’è anche stata la tempesta e le linee sono interrotte, però… Sì, per me quell’elemento dice molto del personaggio. E anche in altri contesti ci sono costruzioni simili a questa. Come la vicenda del furto descritta, anche in modo macchinoso, in Nessuno: il personaggio che si apposta, il telefono che non funziona, gli operai che lo riparano in tempo reale di notte sotto la pioggia, le impronte scambiate, le ceneri del gatto rovesciate e, quasi con metodo hitchcockiano, il personaggio che legge il numero di telefono sul foglietto rimasto sotto l’altro foglio perché le ceneri hanno ravvivato le cifre scritte… A volte sono meccanismi, interferenze, come dice lei, fin troppo complicati, come anche ne La gentilezza del tocco… e forse adesso, a distanza di anni, mi piacciono meno perché sto cercando di evolvermi in maniera diversa, sento che questo interesse si sta un po’ sgretolando, ma poi alla fine anche se lo sento non è vero, perché in Metronotte passaggi simili esistono…

Ma Metronotte si è sgretolato molto in rapporto ai suoi primi lavori, mantenendone un segno preciso ha portato il suo cinema a essere ancora più liquido, libero… E forse per questa libertà di sguardo è stato giudicato frettolosamente e in maniera negativa…

Non saprei, ma ripenso a Nessuno, che ha avuto nelle sale un destino simile a quello di Metronotte. Anche quello era un film per certi versi molto libero e per altri molto costretto da una struttura e da meccanismi ben precisi. Per me quella di Nessuno è stata un’esperienza particolare, anche nel fatto di essere condizionata da diversi fattori… Pur non volendo ripetere concetti ben noti, è comunque vero che la libertà creativa dipende anche dalla libertà produttiva, è indubbio. Nessuno lo avevamo prodotto noi, invece per quanto riguarda i miei due ultimi film ho avuto a che fare con un produttore, con le sue esigenze, con dei diktat, ed è chiaro che delle cose cambiano. Pur non essendo io un fautore di una possibilità assoluta di movimento, trovo che delle gabbie se non ci sono bisogna costruirsele, magari se sei tu a costruirle e sono troppo di testa poi devi essere in grado di infrangere quelle regole che ti sei imposto, se invece le gabbie le ha costruite qualcun altro per te non puoi fare nulla. Credo che dovrebbe essere l’autore in qualche modo a auto-ingabbiarsi per poter poi, al momento giusto, liberarsi. Quello è il segreto: avere un percorso preciso e saper che in continuazione puoi compiere piccole deviazioni. Non sempre si può fare, ma se si riuscisse per me sarebbe, è la strada migliore.

Nei suoi film c’è una particolare attenzione al lavoro sulla luce. La luce diventa elemento imprescindibile, sensoriale, teorico.

Mi sono trovato a lavorare con diversi direttori della fotografia. Ogni volta si tratta quindi, in qualche modo, di ricominciare. E sia quando ho girato in situazioni produttive più indipendenti, sia quando ho avuto a che fare con produzioni più tradizionali, ho sempre lavorato in condizioni abbastanza precarie, mai con i tempi giusti, con il numero adeguato di persone, e ciò incide molto sul progetto estetico del film perché se sai che puoi lavorarci un certo numero di ore è chiaro che la costruzione può essere ancora più interessante. Io ho invece sempre la sensazione di lavorare con l’acqua alla gola, con i direttori di produzione che non ti lasciano respirare, che vogliono fare tutto in fretta, riprese comprese. Quello che ogni volta mi distrugge, ma penso che in certe situazioni sia la norma, è che tu vorresti dedicare più tempo al lavoro cui tieni molto e invece non puoi farlo mai. Detto questo, e appunto nonostante abbia lavorato con più direttori della fotografia, credo ci siano delle ricerche che vanno in direzioni che cerco di controllare. A me piace moltissimo lavorare sul controluce, spingendo ancora più lontano questa sperimentazione. Pensi a un film straordinario come Bird, di un grandissimo regista come Clint Eastwood e di un grandissimo direttore della fotografia come Jack N. Green, dove tutto è assolutamente, sempre in controluce. Trovo che certe esigenze artistiche siano sempre frustrate dallo scontro con la produzione che si preoccupa che il film poi debba andare in televisione e quindi non si possa esagerare. Per Metronotte avevamo un progetto speciale di trattamento del film in sede di sviluppo e stampa che ci avrebbe fatto continuare e migliorare il lavoro iniziato con Cinque giorni di tempesta, ma il produttore non ce l’ha fatto fare perché costava troppo. Così, alla fine, ti ritrovi a dover rimediare in qualche modo a una mancanza che si è verificata quando già un progetto luministico, direi, era deciso, perché avevamo già girato. La libertà di scelta, la possibilità di creazione non c’è mai… Poi, ha ragione, quello che si vede sullo schermo va oltre questi problemi, e torniamo all’importanza delle interpretazioni del lavoro che uno ha fatto. Però, il rammarico rimane, ma forse è una cosa che tutti i registi si portano dentro, avendo sempre la sensazione di non poter fare tutto quello che vogliono. È il rammarico di dover fare sempre dei compromessi. Tornando a Nessuno, forse in quel caso, per il fatto che eravamo noi a produrlo, abbiamo lavorato con i tempi abbastanza giusti e il rammarico è stato un gradino inferiore.

È quindi l’esperienza che sente più riuscita?

Diciamo che, se dovessi ripensare a tutte le lavorazioni, quella di Nessuno è stata la meno condizionata di tutte, nonostante anche in quella alcune volte ci fosse sempre l’esigenza di affrettare i tempi, e nonostante un’interruzione imprevista a metà film perché mi ero preso la varicella…

Prima parlavamo delle solitudini dei personaggi. A tale proposito Lonesome dice già molto, nel ri-prendere, nel ri-guardare un testo pre-esistente e farlo di nuovo esistere a distanza di tempo. Da dove e come è nata l’idea di compiere un’operazione simile? Solitudini che arrivano da un altrove filmico ma fanno già pensare a Metronotte…

Lonesome nacque come commissione del Festival di Salsomaggiore che, insieme a Rai Tre, chiese a una decina di registi, tra cui Silvio Soldini, Bruno Bigoni, Gianfranco Fiore Donati, di fare dei video-trailer. Ognuno lavorò liberamente e uscirono testi molto diversi attorno all’idea di realizzare il trailer in video, quindi a basso costo, di un film ancora da fare. Io presi alla lettera la richiesta, infatti Lonesome, girato quasi a costo zero, unisce un po’ dell’originale del 1928 di Paul Fejos, nel finale, e una mia serie di sequenze slegate fra loro, in apertura, nell’idea di raccontare il mondo di quei personaggi in un ipotetico remake da realizzare. L’incarico del lavoro mi fu affidato da Marco Melani. Insieme, pochi mesi prima, eravamo stati al Festival di San Sebastián, dove La gentilezza del tocco era stato invitato e dove, all’interno di una retrospettiva, era stato inserito il film di Fejos. Vidi Lonesome per la prima volta in quell’occasione, su consiglio di Marco, e mi colpì molto. Così, quando sei mesi dopo nacque il progetto dei video-trailer, fu Marco a dirmi di lavorare su quel film, perché un giorno gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto farne un remake. Che finora non ho mai realizzato, e che magari farò un giorno… A vederlo ora, quel piccolo lavoro mi sembra abbastanza in linea con quello che avevo e che avrei fatto, non è un corpo estraneo. È stata un’esperienza che ricordo ancora con affetto, anche perché legata al ricordo di Marco.

Cinque giorni di tempesta è un viaggio che, procedendo per piccole tappe nel descrivere le giornate e gli incontri del protagonista, si sposta in modo non prevedibile attraverso l’Italia, percorrendola con continui depistaggi e slittamenti… Ed è un film che sfugge a delle convenzioni del cinema italiano, pur rispettandone alcune, ma al tempo stesso già rimettendole in gioco…

Per quel film sono partito da una sceneggiatura precisa alla quale ho poi messo mano elaborandola. Per esempio, la scelta delle location era anche condizionata dal fatto che alla base c’era una storia vera, quindi luoghi come Salina o il collegio Cipollini di Prato, o l’Australia stessa, erano veri luoghi che facevano parte della storia di quel personaggio, in seguito romanzata. Da una parte c’era l’idea di seguire un percorso, anche senza saper bene quello che sarebbe potuto succedere, e dall’altra di lavorare sulla costruzione di coincidenze, di incontri, di ritrovamenti. Ricordo che il produttore, quando mi parlò della sceneggiatura, mi disse che avrebbe dovuto essere una specie di Fuori orario, invece che sul territorio di una città come nel film di Martin Scorsese sull’intero territorio di una nazione. Dunque, un progetto più difficile, e anche ambizioso, e che si sarebbe potuto rivelare forzato. A partire dalla sceneggiatura volevamo quindi riuscire a dare al film, al suo procedere, un senso di “ronde”, cercando appunto di non forzare troppo certe situazioni. La sfida era rischiosa e a me interessava soprattutto come percorso di formazione del personaggio. Prima parlavamo di sequel non fatti, in tal senso trovo che Metronotte si possa considerare come un sequel di Cinque giorni di tempesta, come se il Giovanni di Cinque giorni di tempesta da adolescente entrasse in un’età più matura, ritrovandolo anni dopo metronotte con il nome di Paolo, personaggio che alla fine del film accetta il passaggio a un’ulteriore età della sua vita. Ora non dico che il prossimo film sarà su un uomo che invecchia, perché non credo che sarà così, però questo percorso trasversale forse si può anche fare… Inoltre, nella diversità del personaggio, c’è comunque una continuità fra Giovanni e il personaggio interpretato dallo stesso attore, Roberto De Francesco, in  Nessuno… Mi piacciono molto quei film in cui si manifestano dei ritorni, fino all’idea di lavorare su uno stesso personaggio e attore nel corso di vari film, come fece François Truffaut con Jean-Pierre Léaud, un’esperienza meravigliosa e impossibile da ripetere. Però, anche L’amore fugge, in cui Truffaut prende vari pezzi dei film precedenti dedicati a Antoine Doinel per rimontarli dando loro un senso diverso rispetto a quello originario, è un lavoro straordinario. Quindi, e lo dico anche da spettatore, mi piace che all’interno dell’opera di un regista ci siano dei ritorni, degli elementi ricorrenti, al di là dei temi trattati. Per cui anch’io, certe volte, mi diverto a seminare dei piccoli indizi perché da spettatore mi affascina riconoscerli nel cinema degli altri.

Nessuno… Mi piacciono molto quei film in cui si manifestano dei ritorni, fino all’idea di lavorare su uno stesso personaggio e attore nel corso di vari film, come fece François Truffaut con Jean-Pierre Léaud, un’esperienza meravigliosa e impossibile da ripetere. Però, anche L’amore fugge, in cui Truffaut prende vari pezzi dei film precedenti dedicati a Antoine Doinel per rimontarli dando loro un senso diverso rispetto a quello originario, è un lavoro straordinario. Quindi, e lo dico anche da spettatore, mi piace che all’interno dell’opera di un regista ci siano dei ritorni, degli elementi ricorrenti, al di là dei temi trattati. Per cui anch’io, certe volte, mi diverto a seminare dei piccoli indizi perché da spettatore mi affascina riconoscerli nel cinema degli altri.

In Metronotte c’è un’attenzione particolare per le figure femminili, a partire dalla collega che vorrebbe amare Paolo. C’è una dolcezza, una sensibilità nel raccontarle in un cinema come il suo che da sempre è inscritto nella ricerca, nella sperimentazione, non dimenticando però mai certi aspetti di un cinema più tradizionale, come appunto il lavoro con gli attori.

Siccome, tranne nel caso di un mediometraggio fatto in Super8 che si chiama Bionda per un giorno, il mio cinema racconta storie in cui il protagonista è un uomo mi sembra giusto, visto che l’ottica è appunto quella dell’eroe di sesso maschile, riequilibrare la situazione badando ai caratteri femminili. Così, magari dell’uomo vengono evidenziati i suoi difetti, le sue debolezze, mentre dai personaggi femminili si cerca di tirar fuori, nell’ambito delle difficoltà del vivere, degli elementi positivi, le loro forze, doti, virtù. E in Metronotte per i quattro personaggi femminili principali credo sia stato fatto da parte nostra uno sforzo consapevole per costruirli in maniera compiuta al di là della grandezza dei loro ruoli, perché magari in termini di pose i personaggi interpretati da Antonella Ponziani o Isabella Cecchi non sono così sviluppati, ma lo sono proprio dal punto di vista del personaggio. Forse questo è un aspetto che sto acquistando progressivamente, non credo di avere trascurato i personaggi femminili nei miei primi film, ma mi sono accorto che parteggio sempre di più per loro.

Si tratta sempre di sfumature, di accenni, di un piccolo gesto…

…e di sguardi, sicuramente, perché poi alla fine raccontare certe psicologie, certi umori, certi atteggiamenti con degli elementi appena percettibili mi sembra molto più interessante che non lavorando su altri versanti. Poi, purtroppo, accadono cose che non vorresti e che non dipendono da te. Per esempio, fare delle prove a tavolino con gli attori, ragionare con loro negli orari del set, per la produzione sembra una perdita di tempo – poi, vedono il film e dicono che gli attori erano bravi, ed è assurdo che lo dicano dopo che hanno dato il tormento trovando inutili discussioni su come un attore si siede, si muove, tocca un oggetto… Ma sono quei dettagli che costruiscono il film, eppure i produttori non riescono a capirlo, così come è impossibile far capire loro la necessità di un serio lavoro di preparazione che farebbe guadagnare tempo. C’è un’ottusità diffusa e credo non ci sia rimedio a questo stato di cose, mi accorgo che esiste una differenza incolmabile tra me e loro. Da questo senso di precarietà, di improvvisazione, riesco anche a difendermi, a ovviare a certi problemi, ma soffro molto e ho grandi crisi di rimpianto, di rammarico per quello che non è stato, come certi miei personaggi…

Avendo le ideali condizioni produttive per poterlo fare, lei lascerebbe durare di più, anche molto di più, le sequenze? Perché spesso nei suoi film si sente la necessità di certe sequenze di spingersi oltre nella durata…

È così. Alla fine, questo è uno dei nodi più grossi, veramente. Tu monti il film, dopo averlo girato in un certo modo e avendo avuto sul set certe percezioni, e cominci a farlo vedere al produttore, al distributore, accorgendoti anche lì di una distanza incolmabile – ognuno ha una sua idea, dei malintesi, dei fraintendimenti, una concezione del cinema totalmente diversa, anche dal punto di vista della messa in scena e della durata. E a un certo punto tutto ciò ti estenua, su certe cose tieni duro ma su altre devi cedere altrimenti non ne ottieni delle altre…

È così. Alla fine, questo è uno dei nodi più grossi, veramente. Tu monti il film, dopo averlo girato in un certo modo e avendo avuto sul set certe percezioni, e cominci a farlo vedere al produttore, al distributore, accorgendoti anche lì di una distanza incolmabile – ognuno ha una sua idea, dei malintesi, dei fraintendimenti, una concezione del cinema totalmente diversa, anche dal punto di vista della messa in scena e della durata. E a un certo punto tutto ciò ti estenua, su certe cose tieni duro ma su altre devi cedere altrimenti non ne ottieni delle altre…