«…Gotta get up, give it all I got or give up

Spit on, shit on, stepped on, but kept goin’

I’m tryna be headstrong but it feels like I slept on my neck wrong

‘Cause you’re moving onto the next, but is the respect gone?

‘Cause someone told me that

Kings never die…»

Eminem – Kings Never Die

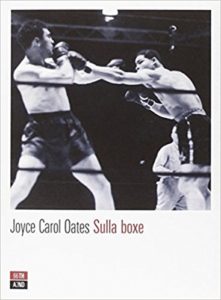

«Perché fai il pugile?» chiesero una volta al boxeur irlandese Barry McGuigan, campione dei pesi piuma, e lui rispose: «Mica posso fare il poeta. Le storie io non le so raccontare…». Compie trent’anni il libro più intenso e struggente mai scritto sul pugilato e, gli appassionati lo sanno, lo ha scritto una donna minuta e aggraziata che difficilmente avremmo mai visto tirar pugni su un quadrato. On Boxing della scrittrice americana Joyce Carol Oates uscì per la prima volta nel 1987 e raccoglieva inizialmente una serie di articoli ampliati dalla stessa autrice, già pubblicati per The New York Times Magazine e The Ontario Review. Nelle edizioni successive – fino al 2005 – quel volume si è arricchito di ulteriori capitoli che compongono la versione definitiva disponibile oggi e pubblicata in Italia da 66thAnd2nd (ottima la traduzione di Leonardo Marcello Pignataro). Non è un saggio, né un romanzo, né un racconto di cronaca sportiva (la data di alcuni incontri non è precisa, così come l’età di qualche pugile). Eppure, il libro di Carol Oates, in parte, è tutte queste cose e molto di più: una sorta di zibaldone-collage di storia della boxe, di “senso” della boxe (la «dolce scienza del colpire»), di citazioni fulminanti di grandi pugili del passato («Quando vedo il sangue, divento un toro», firmato Marvelous Marvin Hagler), di nomignoli da battaglia che racchiudono già un mondo (The Manassa Mauler, The Human Windmill, The Bronx Bull, Hurricane, Boom Boom, The Wild Bull of the Pampas…), di ossa in frantumi ed epica della violenza, di ghetti, povertà, ricchezza improvvisa e morte sul ring. Dai combattimenti tra gladiatori dell’antichità (antica Grecia e antica Roma), agli scontri a mani nude (Inghilterra, 1681), dai match razzisti negli Usa (campionato per bianchi e campionato per neri, fino al 1932), ai più grandi campioni di tutti i tempi (Joe Louis, Rocky Marciano e Muhammad Ali) e all’arrivo del “ragazzo dinamite” Mike Tyson, ovvero la ferocia fatta a persona, «l’immagine dell’outsider, del fuorilegge psichico, del giovane sfidante nero bramoso di tutto ciò che l’America può offrire» (a “Iron” Mike è dedicato uno dei migliori capitoli aggiunti nelle nuove edizioni). L’autrice coglie l’essenza di questo sport fin dalle prime pagine, quando osserva che l’abusato luogo comune secondo cui la boxe è “metafora della vita” pare banale, se non proprio sbagliato, e scrive che vale piuttosto il contrario: «Posso […] valutare l’idea che la vita sia una metafora della boxe – di uno di quegli incontri che si protraggono all’infinito, ripresa dopo ripresa, jab, colpi a vuoto, corpi avvinghiati, un niente di fatto, di nuovo il gong, e poi di nuovo, tu e il tuo avversario così simili che è impossibile non accorgersi che il tuo avversario sei tu […]. La vita è come la boxe per molti e sconcertanti aspetti. La boxe però è soltanto come la boxe.» (p. 13).

«Perché fai il pugile?» chiesero una volta al boxeur irlandese Barry McGuigan, campione dei pesi piuma, e lui rispose: «Mica posso fare il poeta. Le storie io non le so raccontare…». Compie trent’anni il libro più intenso e struggente mai scritto sul pugilato e, gli appassionati lo sanno, lo ha scritto una donna minuta e aggraziata che difficilmente avremmo mai visto tirar pugni su un quadrato. On Boxing della scrittrice americana Joyce Carol Oates uscì per la prima volta nel 1987 e raccoglieva inizialmente una serie di articoli ampliati dalla stessa autrice, già pubblicati per The New York Times Magazine e The Ontario Review. Nelle edizioni successive – fino al 2005 – quel volume si è arricchito di ulteriori capitoli che compongono la versione definitiva disponibile oggi e pubblicata in Italia da 66thAnd2nd (ottima la traduzione di Leonardo Marcello Pignataro). Non è un saggio, né un romanzo, né un racconto di cronaca sportiva (la data di alcuni incontri non è precisa, così come l’età di qualche pugile). Eppure, il libro di Carol Oates, in parte, è tutte queste cose e molto di più: una sorta di zibaldone-collage di storia della boxe, di “senso” della boxe (la «dolce scienza del colpire»), di citazioni fulminanti di grandi pugili del passato («Quando vedo il sangue, divento un toro», firmato Marvelous Marvin Hagler), di nomignoli da battaglia che racchiudono già un mondo (The Manassa Mauler, The Human Windmill, The Bronx Bull, Hurricane, Boom Boom, The Wild Bull of the Pampas…), di ossa in frantumi ed epica della violenza, di ghetti, povertà, ricchezza improvvisa e morte sul ring. Dai combattimenti tra gladiatori dell’antichità (antica Grecia e antica Roma), agli scontri a mani nude (Inghilterra, 1681), dai match razzisti negli Usa (campionato per bianchi e campionato per neri, fino al 1932), ai più grandi campioni di tutti i tempi (Joe Louis, Rocky Marciano e Muhammad Ali) e all’arrivo del “ragazzo dinamite” Mike Tyson, ovvero la ferocia fatta a persona, «l’immagine dell’outsider, del fuorilegge psichico, del giovane sfidante nero bramoso di tutto ciò che l’America può offrire» (a “Iron” Mike è dedicato uno dei migliori capitoli aggiunti nelle nuove edizioni). L’autrice coglie l’essenza di questo sport fin dalle prime pagine, quando osserva che l’abusato luogo comune secondo cui la boxe è “metafora della vita” pare banale, se non proprio sbagliato, e scrive che vale piuttosto il contrario: «Posso […] valutare l’idea che la vita sia una metafora della boxe – di uno di quegli incontri che si protraggono all’infinito, ripresa dopo ripresa, jab, colpi a vuoto, corpi avvinghiati, un niente di fatto, di nuovo il gong, e poi di nuovo, tu e il tuo avversario così simili che è impossibile non accorgersi che il tuo avversario sei tu […]. La vita è come la boxe per molti e sconcertanti aspetti. La boxe però è soltanto come la boxe.» (p. 13).

O ancora, quando osserva come in questo sport, a differenza del football della pallacanestro e del baseball non vi sia nulla di “giocoso”: «Non ho nessuna difficoltà a giustificare la boxe come sport perché non l’ho mai considerata uno sport. […] A football si gioca, alla boxe no.» (p. 26). La potenza del libro sta anche nella scrittura sempre sentita, febbrile, a volte quasi da flusso di coscienza in cui si alternano resoconti dal ring a retroscena post ring, sottostorie di fallimenti appena gli atleti scendono dal quadrato-piedistallo. I passi su Joe Louis, ad esempio, ci ricordano che il grande pugile nero che “prese a pugni il nazismo” (quando nel 1938 mise al tappeto il tedesco Max Schmeling allo Yankee Stadium) fu costretto a risalire sul ring – dopo diciassette anni di vittorie – per problemi di soldi e tasse arretrate. Dopo umilianti sconfitte contro giovani emergenti, si dedicò a una seconda carriera ancor più umiliante nel wrestling (dovette smettere pure quella per lesioni al miocardio, dopo che “Rocky Lee” gli montò sul petto con le sue trecento libbre). Eppure, sempre Louis prima della “fine”, veniva evocato come in preghiera da un condannato a morte. Tra le frasi riportate nel volume resta scolpito questo ricordo di Martin Luther King Jr.: «Tempo fa uno degli Stati del Sud aveva adottato un nuovo metodo di esecuzione capitale. Il gas velenoso aveva preso il posto della forca. All’inizio, nella camera della morte sigillata veniva piazzato un microfono per permettere agli osservatori scientifici di ascoltare le ultime parole del prigioniero morente… […] La prima vittima era stata un giovane negro. Avevano lasciato cadere la pastiglia nel contenitore e tra le volute di gas che salivano si erano sentite dal microfono queste parole: “Joe Louis, salvami, Joe Louis, salvami, Joe Louis, salvami…”». Sulla boxe di Carol Oates è, ancora oggi, un condensato della bellezza e della violenza di quello che l’autrice non considera nemmeno uno sport. Di questa disciplina, la scrittrice coglie appieno il senso, il fascino, il mito e la «tragica violenza estatica» che eccita e infiamma le folle. Ammise candidamente l’ex sfidante dei pesi medi Frank “The Animal” Fletcher: «Non mi va tanto di dirlo, ma è così: mi piace molto di più quando arriva il dolore».