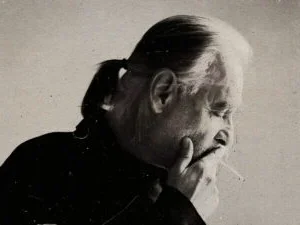

Béla Tarr aveva dato l’addio alla macchina da presa nel 2011 presentando a Berlino quello che sarebbe davvero stato il suo ultimo film Il cavallo di Torino, storia del cavallo che aveva innescato la discesa nella follia di Nietzsche e che ritroviamo qui in una fattoria desolata, circondato dal freddo e dal vento e dalla povertà estrema di un padre e una di figlia. Da allora, però il regista ungherese ha creato una scuola di cinema a Sarajevo, la Factory per insegnare ai giovani cineasti ad essere registi senza tradire se stessi, come aveva fatto lui in tutta la sua folgorante carriera di poeta del tempo e della sovversione di ogni regola. “Insegnava” la libertà anche nei suoi film, fin da quando aveva iniziato a fare cortometraggi con la 8millimetri regalatagli dal padre. I primi tentativi sono di sperimentazione profonda eppure già fortemente politici (lavorando in un cantiere navale aveva filmato gli operai all’opera), mentre il primo film lo realizza all’età di 22 anni, nel 1977, grazie allo studio Béla Bàlasz. Si tratta di Nido famigliare, storia di una ragazza costretta a vivere in un monolocale col marito e la famiglia di lui, descrivendo la claustrofobia che va ben oltre le quattro mura di un’abitazione per alludere, invece, all’oppressione, all’impossibilità collettiva di respirare, come accadeva nel socialismo ungherese di fine anni Settanta. In apertura una immagine di Il cavallo di Torino.

Béla Tarr aveva dato l’addio alla macchina da presa nel 2011 presentando a Berlino quello che sarebbe davvero stato il suo ultimo film Il cavallo di Torino, storia del cavallo che aveva innescato la discesa nella follia di Nietzsche e che ritroviamo qui in una fattoria desolata, circondato dal freddo e dal vento e dalla povertà estrema di un padre e una di figlia. Da allora, però il regista ungherese ha creato una scuola di cinema a Sarajevo, la Factory per insegnare ai giovani cineasti ad essere registi senza tradire se stessi, come aveva fatto lui in tutta la sua folgorante carriera di poeta del tempo e della sovversione di ogni regola. “Insegnava” la libertà anche nei suoi film, fin da quando aveva iniziato a fare cortometraggi con la 8millimetri regalatagli dal padre. I primi tentativi sono di sperimentazione profonda eppure già fortemente politici (lavorando in un cantiere navale aveva filmato gli operai all’opera), mentre il primo film lo realizza all’età di 22 anni, nel 1977, grazie allo studio Béla Bàlasz. Si tratta di Nido famigliare, storia di una ragazza costretta a vivere in un monolocale col marito e la famiglia di lui, descrivendo la claustrofobia che va ben oltre le quattro mura di un’abitazione per alludere, invece, all’oppressione, all’impossibilità collettiva di respirare, come accadeva nel socialismo ungherese di fine anni Settanta. In apertura una immagine di Il cavallo di Torino.

Tarr diviene subito scomodo per la censura ungherese. Seguono velocemente altri film. Macbeth, Almanacco d’autunno, Perdizione (che segna anche l’inizio della prolifica collaborazione con il recente premio Nobel László Krasznahorkai). Piano sequenza dopo piano sequenza Béla Tarr arricchisce il suo universo di figure marginali. Abbandona il colore per trovare nel bianco e nero la dimensione simbolica di una realtà tangibile, ne sfuma via via i contorni, aggiunge una sorta di ritualità nell’utilizzo stesso della macchina da presa. È il caso di Satantango, il film che ha contribuito di più a ridefinire lo sguardo del regista, in cui la narrazione si distende in circa sette ore e mezza e si fa respiro, affanno, fine del mondo. La catastrofe che accade ad ogni movimento degli occhi. Al centro di tutto vite solitarie che si inscrivono in una forma narrativa radicale. Il crollo di una fattoria collettiva è il punto di partenza e di arrivo di un discorso ben più complesso, politico e poetico, dove la pioggia, il fango, la polvere e la stessa luce sembrano dialogare in opposizione con i corpi (lo stesso, ma con qualcosa di più ostinato, lo ritroveremo proprio ne Il cavallo di Torino). Segue Le armonie di Werckmeister e la crisi che un circo e una balena impagliata possono provocare in un villaggio ungherese fuori dal tempo. Ma anche la raffinatezza cristallina di un film come L’uomo di Londra, noir esistenziale fatto di misteri e silenzi, interrogativi, scagliati contro un reale quasi indifferente che si lascia vivere dai suoi personaggi e guardare da noi spettatori disorientati.