«La storia di Miles Davis consta di troppi capitoli. Troppi. Gli alti e bassi della sua carriera, un significativo cambiamento di direzione musicale, poi altri alti e bassi. Quindi, un altro cambiamento importante […]. Come può un unico film racchiudere in maniera adeguata tutti i colpi di scena della sua straordinaria carriera?». Se lo chiede il critico e narratore della musica Ashley Kahn nella prefazione al capitolo dedicato a Miles Davis del libro Il rumore dell’anima (Il Saggiatore, 2017, raccomandato). Il riferimento è a Miles Ahead, il biopic con Don Cheadle del 2015 (un film schiavo dei cliché del genere, uscito in Italia in sordina), ma vale sempre: la storia di Miles Davis contiene in sé decine di altre storie differenti, innescate, tradite e rigenerate dal più importante percorso evolutivo che la musica jazz e non solo abbia conosciuto nel Dopoguerra e si diramano in tante altre sotto-trame. Quali sono queste trame, o almeno le più consolidate? C’è il tema della musica come forza motrice libertaria verso la messa in discussione dei conflitti razziali negli Stati Uniti; c’è l’eterno conflitto di accreditamento del jazz come “cultura nera appannaggio di utilizzatori bianchi”; l’apertura senza precedenti della cultura jazz al terremoto rock; l’elettrificazione del jazz come eresia; l’affermarsi globale di un’estetica della malinconia e blue, che tralascia il virtuosismo per concentrarsi all’espressività del gesto; e poi, naturalmente, il Miles privato, genio sfuggente, icona irripetibile periodicamente votata all’autoconsunzione e a una susseguente rinascita.

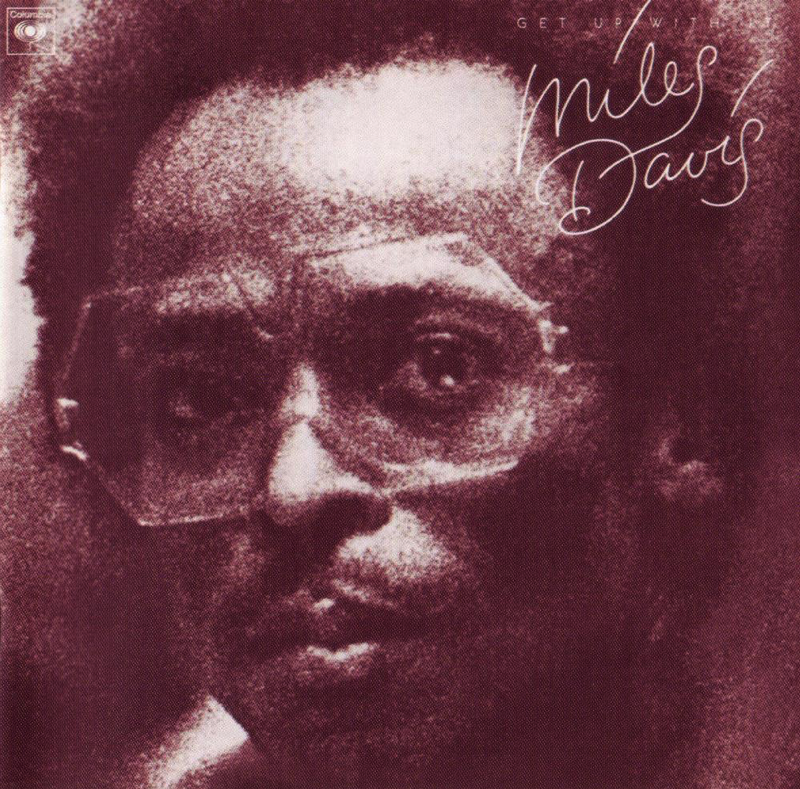

Se è vero che queste sotto-tracce sono state esplorate da numerosi documentari o film-concerto (per non parlare dei libri, centinaia, alcuni eccellenti anche di autori italiani come Luca Cerchiari o Enrico Merlin), i quali proprio in virtù della vastità della materia hanno preferito soffermarsi su singoli aspetti per non disperdere l’attenzione, si può dire che siano tutte contenute, alla loro maniera, in Miles Davis: Birth of the Cool, il documentario di Stanley Nelson parte della storica serie PBS American Masters, coprodotto dalla BBC e disponibile da qualche settimana su Netflix. Conviene chiarire subito, dunque, che questo è un documentario che lascia piuttosto insoddisfatto chiunque abbia una conoscenza approfondita di Davis o cerchi elementi di novità, sia in termini di aneddotica che di materiali. Coerentemente con l’approccio didattico-enciclopedico della serie American Masters, che consta più di 250 monografie non soltanto musicali, la monumentale vicenda artistica e personale di Miles Davis viene condensata in una dozzina di “momenti-chiave”, sapientemente individuati che più sono in grado di rappresentare il concetto di trasformazione. C’è la storia del giovane Miles che comprende di avere l’energia del leader e del traghettatore verso altri linguaggi e si promuove fautore dell’esperienza di Birth of the Cool, tentativo di ponte tra il post-bebop e altri linguaggi come quello della musica classica; c’è il Miles scaltro e imprenditore che riesce a farsi sottoscrivere un contratto con la Columbia – il top di gamma della discografia mainstream – mentre ha ancora un obbligo da ottemperare con l’indipendente Prestige, e così comincia a sfornare registrazioni in serie di brillante freschezza che userà come trampolino di lancio (la serie Walkin’, Cookin’, Relaxin’, Workin’ e Steamin’ with Miles Davis Quintet, con un giovane John Coltrane in formazione); c’è, appunto, il Miles talent scout di giovanissimi futuri protagonisti del jazz, da Coltrane a Herbie Hancock al miracoloso batterista Tony Williams; c’è il capolavoro Kind of Blue, unico e irripetuto per scelta dello stesso Davis, poi il glorioso quintetto con Wayne Shorter degli anni Sessanta, la rivoluzione elettrica di Bitches Brew, il Miles aperto al contemporaneo degli anni Ottanta, tra hip hop e Prince…A ogni passaggio è dedicato lo spazio idoneo perché se ne colga sempre la genialità urtante e la catartica visionarietà, nella coscienza che raccontare le “punte” elimina drasticamente le transizioni più morbide, la lentezza di certi passaggi evolutivi e soprattutto le strade battute soltanto per sperimentare il loro fallimento. Con questa focale le mancanze risultano essere tante, alcune spiacevoli: per esempio la produzione elettrica degli anni Settanta viene riassunta in Bitches Brew e On the Corner, ma è piena zeppa di fascinosi esperimenti fuori fuoco come il materiale raccolto in Get Up With It, un album che riascoltato oggi lascia attoniti per come è in grado di anticipare il nu-jazz contemporaneo e persino un certo modo di fondere il jazz con l’alt-RnB a cui etichette come la Brainfeeder continuano ad approvvigionarsi.

A reggere il documentario sono frammenti di un’intervista (in probabile re-enactment) in cui un rilassato Miles riesce, finalmente, a ripercorrere con malinconica serenità alcuni momenti salienti del suo passato (è cosa nota che abbia sempre avuto un’idiosincrasia feroce verso gli intervistatori, e che poi invece negli anni Ottanta si è scoperto incredibilmente disponibile a farsi intervistare); è una testimonianza per certi versi più preziosa di tante raccolte ad hoc, spesso troppo tentate da una sudditanza troppo celebrativa per raffigurare in modo lucido anche il Miles più scontroso, iracondo e imperscrutabile, ma il parterre resta comunque prestigioso e pesca soprattutto tra chi con Miles ha suonato davvero: Hancock, Carlos Santana, Ron Carter, James Mtume, Lenny White, Wayne Shorter, Joshua Redman, Marcus Miller, Quincy Jones. Un ruolo speciale hanno le testimonianze delle donne al fianco di Miles, gli unici momenti in cui si ha la sensazione di travalicare l’odore del santino per toccare aspetti più intimi e finanche controversi: Juliette Gréco ricorda il Miles in fuga parigina, innamorato, stupito di come in Europa la questione razziale non fosse centrale come in America e rispettato dal circuito intellettuale della capitale («Sartre chiese a Miles: Perché non sposi la Gréco? E lui rispose: Perché sono innamorato di lei. La amo»); la terza moglie Cicely Tyson ricorda come supportò il Miles all’inizio degli anni Ottanta nel superamento della dipendenza dalla cocaina; mentre Frances Taylor, ballerina, prima moglie e icona di molte delle copertine degli album, si fa carico di raccontare il lato più in ombra del privato del musicista, la gelosia che lo portò a vietarle di diventare la prima stella di un’edizione musical di West Side Story, l’abuso di alcol, la violenza domestica che portò alla fine della relazione. È la sua forse la testimonianza più originale ed emozionante del film, che sembra quasi stridere con il resto.

Alla Francia è legato anche uno dei momenti più appassionanti sul piano musicale, al quale viene riconosciuto un ruolo centrale nell’evoluzione dell’artista, più di quanto abbiano fatto altre biografie: la colonna sonora di Ascensore per il patibolo (Ascenseur pour l’échafaud) dell’esordiente Louis Malle, eseguita da Davis senza alcuna preparazione, improvvisando al momento mentre assisteva alle scene del film. La breve sequenza in cui Davis suona davanti alle sequenze del film proiettate sul grande schermo lascia stupefatti, e non soltanto per il modo in cui riesce a rendere conto della sensibilità geniale del musicista: l’idea che la linea melodica di Davis rifletta il suo immedesimarsi nei tormenti di Jeanne Moreau è vincente, e dà conto del contributo dell’artista non marginale persino nella detonazione della Nouvelle Vague, che dì lì a poco avrebbe imposto come metodo un linguaggio della verità, tra riprese in esterni, errori di continuità lasciati nel cut finale e, addirittura, un soundtrack emotivo realizzato senza una sovrastruttura pre-esistente. Per il resto, i molti materiali fotografici e video di Miles Davis: Birth of the Cool sono per la maggior parte già noti a chi conosce la vicenda di Davis: purtroppo – e qui forse risiede uno dei più vistosi fallimenti del film – pochissimo spazio è lasciato all’ascolto della performance musicale “pura”, con esibizioni che dopo pochi secondi vengono subito sovrastate da interviste e voci off sempre piuttosto fastidiose: come si può comprendere la rivoluzione di So What senza ascoltarne il crescendo? Perché raccontare nel dettaglio l’eccezionalità del Concierto de Aranjuez arrangiato da Gil Evans e incluso nel bellissimo Sketches of Spain per poi farne ascoltare meno di dieci secondi? Scopi didattici a parte, per i quali il film si può raccomandare a neofiti o curiosi, certi della bontà delle sue intenzioni, resta soprattutto un grande dubbio, ben espresso dal critico Richard Brody in una recensione sul New Yorker: come si può raccontare in modo così convenzionale un artista la cui eredità è proprio la sua sovrumana e straripante originalità?

Vincenzo Rossini è autore del blog musicale Unadimille