In occasione della mostra di Modena Jon Rafman, il viaggiatore mentale, pubblichiamo, per gentile concessione dell’editore, un saggio di Matteo Bittanti. Tratto da Matteo Bittanti (a cura di), Machinima. Dal videogioco alla videoarte, Mimesis Edizioni, Milano, 2017. Machinima.it

In occasione della mostra di Modena Jon Rafman, il viaggiatore mentale, pubblichiamo, per gentile concessione dell’editore, un saggio di Matteo Bittanti. Tratto da Matteo Bittanti (a cura di), Machinima. Dal videogioco alla videoarte, Mimesis Edizioni, Milano, 2017. Machinima.it

Nato a Montreal, in Canada nel 1981, Jon Rafman esplora le giunture tra reale e virtuale attraverso un’accorta manipolazione dell’immagine digitale e servendosi delle nuove cartografie cognitive: Google Street View, Google Earth, Second Life e i videogiochi. Più che testi, questi strumenti generano contesti: zone liminali marcate dalla coesistenza di molteplici – spesso contraddittorie geografie e cronologie, logiche ed estetiche, codici e linguaggi. Rafman tematizza i paradossi della contemporaneità, portando in primo piano gli effetti alienanti prodotti dai nuovi apparati. Allo stesso tempo, celebra l’avvento dell’identità fluida, transeunte e mediata delle reti. Per esempio, tra il 2009 e il 2011, Rafman ha organizzato una serie di spedizioni all’interno di Second Life, servendosi del proprio avatar, Kool-Aid Man e accompagnando i turisti in un mondo segnato da compulsioni digitali, iper-stimolazioni visive, simulazioni sessuali e fantasie di onnipotenza. Ciò che distingue Rafman da molti altri artisti contemporanei è la scelta consapevole e deliberata di utilizzare la rete come principale canale distributivo, arena discorsiva.

Soprattutto, Rafman ha contribuito a trasformare il machinima da espressione del fandom in videoarte, come attesta la sua ricca produzione: Woods of Arcady (2010), Codes of Honor (2011), Remembering Carthage (2013) e A Man Digging (2013). Artefatto culturale di natura visuale, il machinima è un’animazione digitale risultante dall’appropriazione e successiva elaborazione di immagini di natura videoludica. Creare un machinima è in primo luogo un ri-creare: l’artista si appropria di uno strumento finalizzato al puro disimpegno, alla distrazione (il video game) per produrre un’opera alternativa (il machinima, appunto). Il processo prevede un regista in grado di sfruttare i motori tridimensionali (engine), software ad hoc (per es., Moviestorm) o dispositivi di registrazione offerti dal gioco, rimontando il materiale ottenuto per mezzo di un software di editing (per es. Adobe Premiere). Per quanto numerosi studiosi dell’area dei game studies riconducono le origini del medium a una matrice essenzialmente tecnocentrica che presenta due ramificazioni – demoscene e Quake–movies – ritengo che la genesi del machinima sia rintracciabile altrove, e in particolare nelle pratiche di appropriazione tipiche dell’arte contemporanea. La storia del machinima – o, perlomeno, una storia importante – ha inizio nel 1996 con la serie Videos After Videogames dell’artista di origini greche Miltos Manetas.

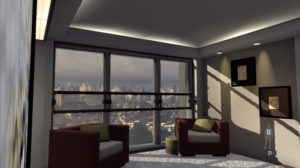

In questa sede vorrei discutere brevemente il machinima A Man Digging (2013). Realizzato attraverso l’appropriazione di alcune sequenze del videogioco Max Payne 3 (Rockstar Games, 2012), A Man Digging è una riflessione sulla memoria. Sul piano formale, A Man Digging condivide numerose analogie con l’opera precedente, Codes of Honor (2011), tra cui il ricorso alla voce narrante. Il monologo di Rafman ci accompagna attraverso i non-luoghi del videogioco. Laddove Codes of Honor presenta elementi di natura etnografica e antropologica, A Man Digging è essenzialmente meta-referenziale. È tanto una riflessione sul videogioco dal quale è tratto quanto una disamina del rapporto tra realtà e fantasia, memoria e perdita. Si noti che la prima interpretazione presuppone una certa familiarità con il testo appropriato (Max Payne 3 nonché la serie tout court). In questo caso, A Man Digging può essere interpretato come la meditazione del protagonista, Payne, un ex-detective di New York ora vigilante a São Paulo, in Brasile, che ha assistito al brutale assassinio della moglie e della figlia nove anni prima. La  riflessione dell’avatar consiste in un soliloquio che accompagna sequenze tratte dal videogioco. Rafman/Payne lamenta la contingenza, transitorietà e inconsistenza della memoria attraverso il confronto tra presente e passato, vissuto e performato. Come si evince a livello di titolazione, il narratore è un uomo condannato “a scavare”. Ma in un videogioco, la memoria è uno strumento inadeguato per esplorare il passato (“Memory is not a tool for exploring the past.”). È, semmai, una prassi esperienziale, contingente, di breve durata. In questo senso, Max Payne 3 opera come un palazzo della memoria, un archivio virtuale di scene, momenti e situazioni a cui l’immaginazione dà forma (“Straight words. Random things recorded. My imagination augments. Metabolizes. Feeding on all he has to feed on.”) Soprattutto, è una trappola dalla quale è impossibile uscire. La camera si sofferma sugli spazi generici di un videogioco – il corridoio di un hotel, una discoteca illuminata dalle luci al neon, cantieri bagnati dalla pioggia battente, un vagone della metropolitana crivellato di colpi, una favela illuminata dal tramonto, gli spazi asettici di un aeroporto, in breve, i non luoghi della contemporaneità – indugiando sui

riflessione dell’avatar consiste in un soliloquio che accompagna sequenze tratte dal videogioco. Rafman/Payne lamenta la contingenza, transitorietà e inconsistenza della memoria attraverso il confronto tra presente e passato, vissuto e performato. Come si evince a livello di titolazione, il narratore è un uomo condannato “a scavare”. Ma in un videogioco, la memoria è uno strumento inadeguato per esplorare il passato (“Memory is not a tool for exploring the past.”). È, semmai, una prassi esperienziale, contingente, di breve durata. In questo senso, Max Payne 3 opera come un palazzo della memoria, un archivio virtuale di scene, momenti e situazioni a cui l’immaginazione dà forma (“Straight words. Random things recorded. My imagination augments. Metabolizes. Feeding on all he has to feed on.”) Soprattutto, è una trappola dalla quale è impossibile uscire. La camera si sofferma sugli spazi generici di un videogioco – il corridoio di un hotel, una discoteca illuminata dalle luci al neon, cantieri bagnati dalla pioggia battente, un vagone della metropolitana crivellato di colpi, una favela illuminata dal tramonto, gli spazi asettici di un aeroporto, in breve, i non luoghi della contemporaneità – indugiando sui  corpi esanimi dei personaggi, crivellati di colpi, sanguinanti, un desolante panorama di morte e devastazione. Rafman contesta sia la tendenza a celebrare il passato sia la fissazione romantica nell’attribuire un significato alla morte. Come ha osservato il critico Nicholas O’Brien, la violenza precede ogni possibile contemplazione dello spazio simulato: senza un propedeutico repulisti generale, l’osservazione del paesaggio da parte del giocatore può infatti rivelarsi fatale. In un videogioco, infatti, la distrazione conduce alla distruzione. Il protagonista è condannato a sparare, a difendersi, a uccidere. Chi si ferma è perduto. In questo senso, il machinima – ivi inteso come forma ludica ex–post, deprivata del sotteso imperativo nichilista – stimola una riflessione sulla natura stessa del medium. Il videogioco sta all’azione come il machinima alla contemplazione. Ne consegue che il machinima presenta caratteristiche meta-ludiche: comunica che la contemplazione è possibile solo nel momento in cui l’utente riduce il videogioco a mero video, liberandosi della componente interattiva (gioco). In quanto tale, il machinima è un testo liminale, ibrido, interstiziale. Non a caso, Rafman è affascinato dalla nozione di bordo (edge), un termine che ricorre ossessivamente nei monologhi dei suoi alter ego. Il bordo separa differenti piani di realtà: è qui che s’incontrano e immediatamente si congedano differenti testualità, il videogioco e il video. A Man Digging è la confessione dell’avatar Payne, doppelgänger del giocatore (Rafman), traumatizzato dall’impasse epistemologico (“I didn’t believe in my life”). Preso atto che la sua intera esistenza è limitata ai frammenti spazio–temporali progettati a monte dai designer, Payne è condannato a ripetere le medesime azioni, ad imbattersi nelle stesse situazioni, a rivivere i soliti momenti, in un loop infernale. Il vissuto videoludico si riduce alla ripetizione di gesti meccanici, alla perfor- mance reiterata della violenza in un mondo segnato dall’assenza del libero arbitrio. Payne è simultaneamente affascinato dalla realtà (“Even though I craved only reality,”), ma allo stesso tempo ammette di non essere in grado di sostenerla (“I could not stomach it”). Per evitare il collasso, accetta la finzione del racconto, della fantasia, della fiction, ovverosia di ciò che Lacan ha definito l’ordine del Simbolico (“So, like other people, I traded it in for stories. Their forms and symbols kept me going”). A questo proposito, il curatore Maitreyi Maheshwari sostiene che “Per Rafman, le illusioni del gioco sono una metafora delle illusioni della memoria. Queste rappresentazioni simboliche sono frammenti trasformati in racconti che interpretiamo come rivelazioni su noi stessi, ma che in realtà riflettono solo la loro stessa natura artefatta.”

corpi esanimi dei personaggi, crivellati di colpi, sanguinanti, un desolante panorama di morte e devastazione. Rafman contesta sia la tendenza a celebrare il passato sia la fissazione romantica nell’attribuire un significato alla morte. Come ha osservato il critico Nicholas O’Brien, la violenza precede ogni possibile contemplazione dello spazio simulato: senza un propedeutico repulisti generale, l’osservazione del paesaggio da parte del giocatore può infatti rivelarsi fatale. In un videogioco, infatti, la distrazione conduce alla distruzione. Il protagonista è condannato a sparare, a difendersi, a uccidere. Chi si ferma è perduto. In questo senso, il machinima – ivi inteso come forma ludica ex–post, deprivata del sotteso imperativo nichilista – stimola una riflessione sulla natura stessa del medium. Il videogioco sta all’azione come il machinima alla contemplazione. Ne consegue che il machinima presenta caratteristiche meta-ludiche: comunica che la contemplazione è possibile solo nel momento in cui l’utente riduce il videogioco a mero video, liberandosi della componente interattiva (gioco). In quanto tale, il machinima è un testo liminale, ibrido, interstiziale. Non a caso, Rafman è affascinato dalla nozione di bordo (edge), un termine che ricorre ossessivamente nei monologhi dei suoi alter ego. Il bordo separa differenti piani di realtà: è qui che s’incontrano e immediatamente si congedano differenti testualità, il videogioco e il video. A Man Digging è la confessione dell’avatar Payne, doppelgänger del giocatore (Rafman), traumatizzato dall’impasse epistemologico (“I didn’t believe in my life”). Preso atto che la sua intera esistenza è limitata ai frammenti spazio–temporali progettati a monte dai designer, Payne è condannato a ripetere le medesime azioni, ad imbattersi nelle stesse situazioni, a rivivere i soliti momenti, in un loop infernale. Il vissuto videoludico si riduce alla ripetizione di gesti meccanici, alla perfor- mance reiterata della violenza in un mondo segnato dall’assenza del libero arbitrio. Payne è simultaneamente affascinato dalla realtà (“Even though I craved only reality,”), ma allo stesso tempo ammette di non essere in grado di sostenerla (“I could not stomach it”). Per evitare il collasso, accetta la finzione del racconto, della fantasia, della fiction, ovverosia di ciò che Lacan ha definito l’ordine del Simbolico (“So, like other people, I traded it in for stories. Their forms and symbols kept me going”). A questo proposito, il curatore Maitreyi Maheshwari sostiene che “Per Rafman, le illusioni del gioco sono una metafora delle illusioni della memoria. Queste rappresentazioni simboliche sono frammenti trasformati in racconti che interpretiamo come rivelazioni su noi stessi, ma che in realtà riflettono solo la loro stessa natura artefatta.”

D’altra parte, A Man Digging può essere interpretato anche come la confessione dello stesso Rafman attraverso Payne. Al reale – ivi inteso come ciò che esiste al di là dello schermo – l’artista preferisce le esperienze simulate, i racconti videoludici. Al tempo stesso, A Man Digging è l’ammissione che il flaneur virtuale – figura centrale all’interno dell’oeuvre rafmaniana – è ormai incapace di apprezzare l’esplorazione dei mondi virtuali. Per questo motivo riconosce il proprio smarrimento esistenziale e topografico. Attraverso Payne, Rafman confessa la propria debacle. Non a caso, il video si conclude con l’immagine di un elicottero che si allontana dalla  favela (favola?), mentre la pioggia scrosciante inzuppa vettori geometrici rivestiti di texture.

favela (favola?), mentre la pioggia scrosciante inzuppa vettori geometrici rivestiti di texture.