Da venticinque anni il regista e drammaturgo Marco Martinelli, fondatore e anima – insieme a Ermanna Montanari – del Teatro delle Albe, porta avanti un metodo teatrale chiamato non-scuola, rivolto agli adolescenti. Partito sotto forma di laboratorio rivolto agli studenti delle scuole superiori di Ravenna, in poco tempo si è propagato non solo in Italia ma nel mondo intero. Martinelli racconta questa esperienza, che continua tutt’oggi e che ha dell’incredibile, nel libro Aristofane a Scampia. Come far amare i classici agli adolescenti con la non-scuola (Ponte alle Grazie, 2016, pp. 163, € 14). Un libro in cui l’autore si rivolge a genitori e insegnanti per dimostrare che gli adolescenti non sono solo gli apatici “sdraiati” con cui li si etichetta in modo sbrigativo, ma possono dar vita a imprese eroiche se si riesce a entrare in comunicazione con loro. E Martinelli fa proprio questo: non sale mai in cattedra, ma si mette all’altezza dei suoi giovani interlocutori, dialogando e ottenendo un’adesione convinta e produttiva. Ci è riuscito nei luoghi apparentemente più ostici (Scampia, Mazara del Vallo, Lamezia Terme, Diol Kadd, Rio de Janeiro, nel Bronx…), lavorando su Aristofane, Brecht, Jarry, Molière, Majakovskij e realizzando veri e propri spettacoli che sono andati in tournée e hanno ottenuto premi e riconoscimenti in giro per il mondo. Con grande umiltà e facendo entrare il lettore nella sua vita, Marco Martinelli ribalta i nostri pregiudizi e realizza un libro prezioso che diverte, commuove e dà dei suggerimenti su come rapportarsi all’età più difficile. (M. Al.)

Per gentile concessione dell’autore e di Ponte alle Grazie pubblichiamo un estratto dal capitolo “Molti Ubu in giro per il mondo”

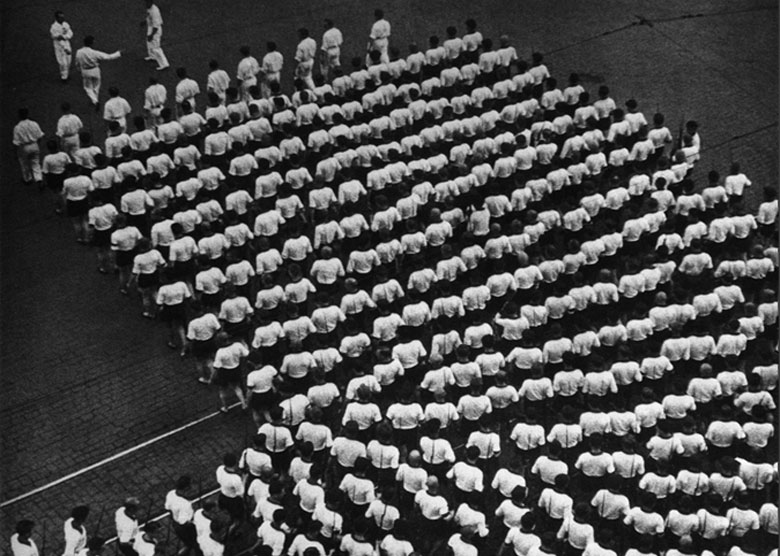

Siamo a Chicago, maggio 2005, e stiamo realizzando una versione di Ubu re con un gruppo di studenti della Nicholas Senn High School, nell’estremo nord della città. Il gruppo è formato da giovanissimi immigrati, provenienti da Nigeria, Sudan, Etiopia, Haiti, Eritrea, Camerun e Arabia Saudita. Immaginatevi Muyiwa Tajudeen, «TJ» per gli amici, teenager tipico: ha quindici anni ma si comporta come un capobanda, si dimostra freddo, uno che la sa lunga, poi all’improvviso emette una risata di gioiosa meraviglia che contagia tutti. TJ parla poco l’inglese, parla soprattutto un dialetto nigeriano, e come mi dice Tom Simpson, il docente della Northwestern University che ci ha chiamato qui: «TJ è nigeriano, non è americano, e neanche afroamericano». In più ha una pronuncia difettosa, che rende il suo inglese quasi incomprensibile. Invece di frequentare la scuola del suo quartiere, assediata dalle gang, tutti i giorni TJ esce di casa, e per andare alla Nicholas Senn ci mette due ore a piedi, poi in autobus, in metropolitana, poi di nuovo a piedi, finché arriva dall’altra parte della città. Là dentro è un incredibile meticciato di lingue ed etnie, sulle pareti le bandiere di tutti gli Stati del mondo. Tom, nell’indicarmi un gruppo in cui si mescolano adolescenti asiatici, africani e sudamericani, me lo ricorda: «Sai cosa significa l’espressione ‘melting pot’? Vuol dire che dentro ci si bolle». Per entrare nella scuola bisogna passare attraverso il metal-detector, ovvero il controllo elettronico, come all’aeroporto, per impedire l’introduzione di armi in classe: tutti ci devono passare, anche noi.

Tom Simpson è un eccellente traduttore e docente diletteratura italiana: ci voleva a Chicago con il nostro Ubu, ma c’era un problema di soldi, l’università non ne aveva a sufficienza per pagare viaggi e alloggio a venti persone. Allora l’idea: perché non venite solo tu, la coppia ubuesca di Ermanna e Mandiaye, il Bordure interpretato da Lupinelli, e lo spettacolo lo ricostruite a Chicago con un coro di studenti africani? E così abbiamo fatto. Per quaranta giorni siamo passati attraverso il metal-detector, per poi fare le prove nell’auditorium vasto e rimbombante della scuola, litigando un giorno con i messicani che pretendevano di usarlo per un loro spettacolo di danza tradizionale ma non avevano come noi il permesso del provveditorato, un altro con il custode che ci voleva far uscire prima del previsto, e davanti alla nostra ostinazione ha cominciato a gridare: «Non volete andarvene? Allora sappiate che se entra qualcuno qui dentro e vi spara io non sono responsabile!». Il nervosismo del custode era giustificato: pochi giorni prima un poliziotto aveva sparato a un ragazzino di dodici anni, uccidendolo. La sua colpa? Aveva estratto dalla tasca una pistola giocattolo e gliel’aveva puntata contro. Di conseguenza l’amministrazione della città aveva vietato la vendita di armi giocattolo (non delle armi vere…). E a noi, che per una scena del nostro Ubu occorrevano le pistole giocattolo che avevamo sempre usato in Europa, fu necessario fare il giro di tutti i negozi di giocattoli di quella metropoli di otto milioni di abitanti per rimediarne il numero che ci serviva. […]

Tom Simpson è un eccellente traduttore e docente diletteratura italiana: ci voleva a Chicago con il nostro Ubu, ma c’era un problema di soldi, l’università non ne aveva a sufficienza per pagare viaggi e alloggio a venti persone. Allora l’idea: perché non venite solo tu, la coppia ubuesca di Ermanna e Mandiaye, il Bordure interpretato da Lupinelli, e lo spettacolo lo ricostruite a Chicago con un coro di studenti africani? E così abbiamo fatto. Per quaranta giorni siamo passati attraverso il metal-detector, per poi fare le prove nell’auditorium vasto e rimbombante della scuola, litigando un giorno con i messicani che pretendevano di usarlo per un loro spettacolo di danza tradizionale ma non avevano come noi il permesso del provveditorato, un altro con il custode che ci voleva far uscire prima del previsto, e davanti alla nostra ostinazione ha cominciato a gridare: «Non volete andarvene? Allora sappiate che se entra qualcuno qui dentro e vi spara io non sono responsabile!». Il nervosismo del custode era giustificato: pochi giorni prima un poliziotto aveva sparato a un ragazzino di dodici anni, uccidendolo. La sua colpa? Aveva estratto dalla tasca una pistola giocattolo e gliel’aveva puntata contro. Di conseguenza l’amministrazione della città aveva vietato la vendita di armi giocattolo (non delle armi vere…). E a noi, che per una scena del nostro Ubu occorrevano le pistole giocattolo che avevamo sempre usato in Europa, fu necessario fare il giro di tutti i negozi di giocattoli di quella metropoli di otto milioni di abitanti per rimediarne il numero che ci serviva. […]

Fin dai primi incontri ci rendemmo conto che la parola «teatro» non aveva per quei ragazzi alcun significato. Alfred Jarry? Neanche Shakespeare avevano mai sentito nominare. Il terreno sul quale confrontarsi non poteva che essere l’uno: l’hip hop. Di quello erano espertissimi. Così cominciammo a suon di rap a reinventare insieme la favola ubuesca. Il nostro Padre Ubu si abbandonò all’improvvisazione come un vero rapper, pur non avendola mai praticata prima. E il fatto stesso che Mandiaye fosse senegalese per quei ragazzi era significativo, perché il Senegal è tra i luoghi al mondo dove più risuona quella musica, il famoso sene-rap. Mentre Ermanna si inventò una danza tutta nuova in grado di competere con le loro acrobazie: prese a roteare su se stessa come una trottola folle e instancabile, una marionetta bianca in mezzo a un coro di pelli scure. Da quel prologo fatto di danze e improvvisazioni rap cominciammo poi a ricostruire la storia di Ubu: Mighty Mighty Ubu fu il nuovo titolo, prendendo spunto da una canzoncina infantile americana, alla lettera il «potente potente Ubu». Cominciarono a fiorire le improvvisazioni: la storia di Ubu funzionava come a Ravenna, scaldava l’immaginazione. Il primo a rompere il ghiaccio fu proprio TJ: alla mia richiesta di dirci che cosa gli ricordava la vicenda ubuesca che avevamo raccontato loro, si lanciò in un surreale monologo-incantesimo, fatto di parole storpiate in inglese, francese e dialetto nigeriano, accompagnate da gesti misteriosi, che riproduceva, trasformandola, tutta la storia del crollo delle Torri Gemelle. Bush, Bin Laden, petrolieri arabi e occidentali, folle in fuga, aerei che precipitano, l’eroismo, la morte, il tradimento, congiure segrete, concludendo il tutto con una processione finale in onore di se stesso, TJ, arrivato fin lì a nuoto dalla Grande Nigeria. […]