Il sottotitolo “Le arti marziali al cinema” non spingano a conclusioni affrettate: diversamente dalla prassi che preme sempre più per la realizzazione di corposi volumi onnicomprensivi sui temi di volta in volta trattati, quella di Mauro Gervasini è un’operazione in controtendenza. Un libro agile, breve (quattro capitoli preceduti da una prefazione, una nota metodologica e un’introduzione) che non mira tanto a porre la chimerica parola “fine” sull’argomento prescelto, quanto a offrire un punto di partenza per una prospettiva differente. Intima perfino, come rivela quel “cuore” piazzato in testa al titolo e che ritroviamo nel vissuto personale dell’autore. Praticante di aikido, Gervasini decide infatti di introdurre il lettore al tema proprio attraverso il resoconto della sua esperienza. Che è fatta di allenamento, ovviamente, ma anche di scoperta, di un percorso orientato alla conoscenza di principi radicati ma mobili, volti a esaltare il concetto del “vuoto”. Non il “nulla”, si badi. Come spiega bene l’autore: “Il vuoto è il quinto elemento (…) e ci prepara alla spontaneità, all’efficacia del gesto quindi alla sua estetica. (…) In questo senso, benché codificate, anche le arti marziali possono essere una continua creazione”. L’intento dichiarato del libro (edito da Bietti Heterotopia, pag.168, euro 18) diventa così non redarre una storia analitica del genere, ma osservare come e quanto i principali filoni del genere abbiano trasposto equamente i principi delle arti marziali sullo schermo, la loro capacità di farsi gesto estetico netto ma duttile, in cui prevalga la spontaneità dell’azione e “una plasticità funzionale alla messa in scena e allo spettacolo”, frutto di “storia, cultura, percorsi di ricerca esistenziali e spirituali di cineasti, sceneggiatori, coreografi marziali, in qualche caso attori e attrici”. Un’operazione insomma al contempo estetica e culturale, che può dire della rinnovata complessità di un genere troppo spesso erroneamente ridotto alla semplice (e magari brutale) messinscena della lotta. Gervasini analizza per questo tre filoni e realtà, ascrivibili a tre diverse culture, il chanbara giapponese con i samurai, il gong fu movie cinese (preferito al più coreografico wuxiapian che fa ampio uso dei cavi) e l’action movie occidentale con arti marziali, in particolare quello dopo l’11 settembre. Tre mondi e tre culture che sintetizzano anche altrettanti punti fermi marziali: il senso del combattere, la sua identificazione in figure cardinali e la rappresentazione della violenza. (In apertura un’immagine di Dalla Cina con furore di Lo Wei).

Il sottotitolo “Le arti marziali al cinema” non spingano a conclusioni affrettate: diversamente dalla prassi che preme sempre più per la realizzazione di corposi volumi onnicomprensivi sui temi di volta in volta trattati, quella di Mauro Gervasini è un’operazione in controtendenza. Un libro agile, breve (quattro capitoli preceduti da una prefazione, una nota metodologica e un’introduzione) che non mira tanto a porre la chimerica parola “fine” sull’argomento prescelto, quanto a offrire un punto di partenza per una prospettiva differente. Intima perfino, come rivela quel “cuore” piazzato in testa al titolo e che ritroviamo nel vissuto personale dell’autore. Praticante di aikido, Gervasini decide infatti di introdurre il lettore al tema proprio attraverso il resoconto della sua esperienza. Che è fatta di allenamento, ovviamente, ma anche di scoperta, di un percorso orientato alla conoscenza di principi radicati ma mobili, volti a esaltare il concetto del “vuoto”. Non il “nulla”, si badi. Come spiega bene l’autore: “Il vuoto è il quinto elemento (…) e ci prepara alla spontaneità, all’efficacia del gesto quindi alla sua estetica. (…) In questo senso, benché codificate, anche le arti marziali possono essere una continua creazione”. L’intento dichiarato del libro (edito da Bietti Heterotopia, pag.168, euro 18) diventa così non redarre una storia analitica del genere, ma osservare come e quanto i principali filoni del genere abbiano trasposto equamente i principi delle arti marziali sullo schermo, la loro capacità di farsi gesto estetico netto ma duttile, in cui prevalga la spontaneità dell’azione e “una plasticità funzionale alla messa in scena e allo spettacolo”, frutto di “storia, cultura, percorsi di ricerca esistenziali e spirituali di cineasti, sceneggiatori, coreografi marziali, in qualche caso attori e attrici”. Un’operazione insomma al contempo estetica e culturale, che può dire della rinnovata complessità di un genere troppo spesso erroneamente ridotto alla semplice (e magari brutale) messinscena della lotta. Gervasini analizza per questo tre filoni e realtà, ascrivibili a tre diverse culture, il chanbara giapponese con i samurai, il gong fu movie cinese (preferito al più coreografico wuxiapian che fa ampio uso dei cavi) e l’action movie occidentale con arti marziali, in particolare quello dopo l’11 settembre. Tre mondi e tre culture che sintetizzano anche altrettanti punti fermi marziali: il senso del combattere, la sua identificazione in figure cardinali e la rappresentazione della violenza. (In apertura un’immagine di Dalla Cina con furore di Lo Wei).

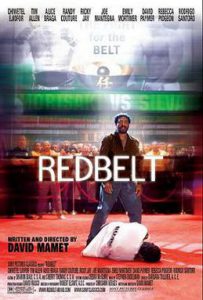

Lo fa restando ostinatamente ancorato all’idea di una trattazione ben focalizzata sugli argomenti prescelti, con ampio uso di una terminologia propriamente marziale, ma al contempo libera di spaziare, e capace così di restituire non solo il precipitato filosofico applicato alla messinscena dei combattimenti, ma anche il sincretismo culturale che porta princìpi nati in un paese a essere adottati naturalmente anche altrove – molto centrati ad esempio i riferimenti all’adozione delle arti marziali come elemento identitario da parte delle comunità afroamericane, che hanno poi trovato sfogo in alcune espressioni dell’hip hop. Il cinema di arti marziali diventa così di volta in volta occasione per riflettere dolorosamente sulle questioni più intime e personali, simbolo di rivendicazione identitaria o anche analisi dei meccanismi spettacolari alla luce degli eventi storici che di volta in volta hanno determinato o indirizzato anche la creazione dei diversi stili (e delle opere che poi degli stessi hanno beneficiato). Seguendo una prosa scorrevole, ma sempre critica e documentata, Gervasini segue così tanto la tradizione cinefila ancorata a figure chiave imprescindibili (Bruce Lee, Jackie Chan, Akira Kurosawa, Sonny Chiba, Tony Jaa, Iko Uwais, senza dimenticare donne e stuntmen) ma apre pure percorsi inediti, elogiando opere come Redbelt di David Mamet o The Bo urne Identity, instaurando interessanti dialettiche a distanza su Kill Bill e il citazionismo di Quentin Tarantino, esaltando anche l’evoluzione che autori complessi come Shinya Tsukamoto o Hirokazu Kore-eda (e persino Luc Besson) hanno imposto alle regole scritte dai precursori. Il viaggio è trasversale, affastella cinema “alto” e pura exploitation in una trattazione che riesce a stimolare il lettore e a far crescere la voglia di approfondire una volta chiuso il libro. Anche per questo non è la parola “fine” a interessare e, consapevolmente, il testo si chiude con un intelligente “to be continued”.

urne Identity, instaurando interessanti dialettiche a distanza su Kill Bill e il citazionismo di Quentin Tarantino, esaltando anche l’evoluzione che autori complessi come Shinya Tsukamoto o Hirokazu Kore-eda (e persino Luc Besson) hanno imposto alle regole scritte dai precursori. Il viaggio è trasversale, affastella cinema “alto” e pura exploitation in una trattazione che riesce a stimolare il lettore e a far crescere la voglia di approfondire una volta chiuso il libro. Anche per questo non è la parola “fine” a interessare e, consapevolmente, il testo si chiude con un intelligente “to be continued”.