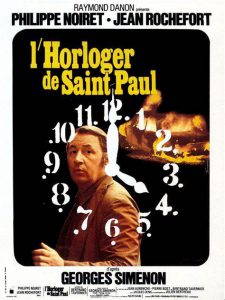

Lione era il suo luogo d’origine, in quella città era nato nel 1941. La passione per il cinema lo conquistò tanto da fargli abbandonare gli studi ed esordire come assistente di Jean Pierre Melville. Divenne anche un agguerrito critico cinematografico con i suoi interventi sulle prestigiose riviste Cahiers du cinema e Positif. La sua attenzione era soprattutto rivolta verso il cinema americano minore, da Joseph Losey a King Vidor passando per André De Toth e Michael Powell, che entrambi contribuì a fare conoscere e rivalutare. Nel 1974 il suo esordio come regista con L’orologiaio di Saint Paul, tratto da L’orologiaio di Everton di Georges Simenon, che segnò l’inizio del suo sodalizio con Philippe Noiret. Nel suo esordio si rifletteva tutto il amore per il cinema americano di genere. Ambientato nella sua Lione, vinse l’Orso d’argento al Festival di Berlino e fu segnato da un’accoglienza benevola anche da parte della critica. Gli venne riconosciuta l’appartenenza a quel cinema francese tradizionale per la sapiente fluidità narrativa, ma al contempo, fu apprezzato l’approfondimento psicologico dei personaggi che non rinunciava alla spettacolarità che sapeva catturare la popolarità presso il pubblico. Elementi propri del film, ma che sarebbero rimasti costante comune anche nella sua successiva filmografia per un cinema fluidamente narrativo, in cui le forme e le strutture del racconto attingevano alla grande tradizione letteraria francese – Melville gli aveva fatto da maestro – ma anche alla grande esperienza del cinema d’oltreoceano. Tavernier riscopre il gusto di questo passato, spezzando la continuità con la Nouvelle Vague, dal cui clima si usciva proprio negli anni dell’esordio del regista. Il suo cinema non avrebbe più rinunciato al racconto, anche storico, nel quale addensare temi e tratti universali.

Lione era il suo luogo d’origine, in quella città era nato nel 1941. La passione per il cinema lo conquistò tanto da fargli abbandonare gli studi ed esordire come assistente di Jean Pierre Melville. Divenne anche un agguerrito critico cinematografico con i suoi interventi sulle prestigiose riviste Cahiers du cinema e Positif. La sua attenzione era soprattutto rivolta verso il cinema americano minore, da Joseph Losey a King Vidor passando per André De Toth e Michael Powell, che entrambi contribuì a fare conoscere e rivalutare. Nel 1974 il suo esordio come regista con L’orologiaio di Saint Paul, tratto da L’orologiaio di Everton di Georges Simenon, che segnò l’inizio del suo sodalizio con Philippe Noiret. Nel suo esordio si rifletteva tutto il amore per il cinema americano di genere. Ambientato nella sua Lione, vinse l’Orso d’argento al Festival di Berlino e fu segnato da un’accoglienza benevola anche da parte della critica. Gli venne riconosciuta l’appartenenza a quel cinema francese tradizionale per la sapiente fluidità narrativa, ma al contempo, fu apprezzato l’approfondimento psicologico dei personaggi che non rinunciava alla spettacolarità che sapeva catturare la popolarità presso il pubblico. Elementi propri del film, ma che sarebbero rimasti costante comune anche nella sua successiva filmografia per un cinema fluidamente narrativo, in cui le forme e le strutture del racconto attingevano alla grande tradizione letteraria francese – Melville gli aveva fatto da maestro – ma anche alla grande esperienza del cinema d’oltreoceano. Tavernier riscopre il gusto di questo passato, spezzando la continuità con la Nouvelle Vague, dal cui clima si usciva proprio negli anni dell’esordio del regista. Il suo cinema non avrebbe più rinunciato al racconto, anche storico, nel quale addensare temi e tratti universali.

È dentro l’ambientazione di un altrove temporalmente lontano, meglio se dentro una cornice storicamente identificabile, che Tavernier lavora a proprio agio. Che la festa cominci del 1975, Il giudice e l’assassino film del 1976, sono due film che aprono gli scenari storici che il regista ha saputo interpretare. Il primo, ispirato ad un romanzo di Alexander Dumas, è ambientato durante la Reggenza di Filippo D’Orléans dopo la morte di Luigi XIV. La dissolutezza dei costumi di Corte e la distanza dai bisogni del popolo preparano la strada all’epocale rivoluzione che, come festeggiamento per una nuova era, viene invocata sul finire del racconto. Tavernier esprime con chiarezza il desiderio di una narrazione di respiro, ma segnata da una forte e radicata passionalità. Una passionalità che si esprime nel suo terzo film Il giudice e l’assassino. Ispirato ad un fatto di cronaca che sconvolse la Francia sul finire dell’800, quando l’”anarchico di Dio”, come si faceva chiamare, un serial killer diremmo oggi, nella regione dei Pirenei uccise senza pietà numerosi abitanti dei luoghi. Il racconto di Tavernier è sanguigno, deciso. Un film nel quale, come nel suo primo, il regista lavora su quel rapporto che legherà il giudice e l’assassino, per una già adombrata indagine su una paternità viziata dal contrapporsi di mondi, che qui diventano la cultura contadina contro la cultura borghese e la diversa natura dei due protagonisti reciprocamente affascinati dall’opposta funzione che svolgono. In quel vortice di inattesi sguardi che rendevano davvero imprevedibile il suo prossimo lavoro, il regista francese nel 1980 avrebbe cambiato direzione con un film di tutt’altra natura. La morte in diretta è uno sguardo anticipatorio di un tempo oggi già arrivato, un malinconico e distopico sguardo rivolto al futuro, dove la spettacolarizzazione della morte diventa visione globalizzata dell’evento sconosciuto. La storia è quella di un giornalista che si installa una telecamera nell’occhio per seguire le sorti di una donna ammalata di cancro. Un film oggi piuttosto dimenticato, ma che all’epoca suscitò grande interesse non solo per la presenza di Romy Schneider e Harvey Keitel, ma soprattutto per il suo assunto profetico.

Colpo di spugna, del 1981, segna il ritorno del regista alla collaborazione con Noiret, al quale si aggiunge Isabelle Huppert, e al romanzo di genere, questa volta di Jim Thompson sul cui racconto interviene spostando l’azione di Pop 1280 dalla provincia americana ad una colonia africana degli inizi del ‘900. Film di strisciante violenza, dove non esiste il bene e dove non ci sono eroi, racconto sull’abiezione del potere e sulla sua sordida esistenza. Il malvagio Cordier si fa continuatore del dissoluto Filippo D’Orléans, un noir maledetto e irrazionale. L’ imprevedibile Tavernier muta di nuovo la direzione del suo cinema e si fa affascinare dalle atmosfere americane, da quelle musicali del delta del Mississipi. È del 1984, Mississipi blues, film documentario girato insieme a Robert Parrish nel quale la ricerca delle origini di quella musica nel delta del grande fiume, tra gli ultimi residui di una collettività che abitava quei luoghi, diventa tema denso di una estrema malinconia per le speranze deluse e il desiderio di riscatto che aveva fatto nascere il blues. Da queste stesse suggestioni sarebbe nato, due anni dopo nel 1986, Round Midnight, un film pieno di calore musicale, di affetto infinito per il jazz, sulle note biografiche di due grandi musicisti Bud Powell e Lester Young. Con le musiche di Harbie Hancock il film vinse l’Oscar per la migliore colonna sonora. Ma nel 1984 Tavernier avrebbe sorpreso di nuovo il suo pubblico con Una domenica in campagna, tratto dal romanzo M. Ladmiral va bientôt mourir di Pierre Bost. Di nuovo un film sulle relazioni paterne con Sabine Azéma nel ruolo di una donna moderna, agli inizi del ‘900 che con una sua breve visita domenicale alla casa di suo padre gli sconvolge la vita. Un film falsamente lirico dove viene messa in crisi una certa idea borghese di tranquillità, dove emozioni e sentimenti si accompagnano agli espliciti riferimenti pittorici, all’impressionismo nei vivaci colori che Tavernier trova nell’autunno della Normandia.

È scorbutico il cinema del regista lionese, per l’appunto inaspettato il suo percorso, variabile il tratteggio di una poetica che sembra sempre più mettere al centro i sentimenti, invece che l’intreccio. Di questi desideri si fa interprete Quarto comandamento, traduzione italiana di comodo per un film che si intitola La passion Béa trice, del 1987, ambientato in un medioevo lugubre e inospitale, dove il rapporto padre-figlia si fa pericoloso. La giovane Beatrice subirà la rabbia del genitore trasformato dagli eventi vissuti. Un film tutt’altro che accomodante, dove Tavernier sembra sperimentare una narrazione ridotta all’osso. La vita e niente altro del 1989 segna il ritorno dell’autore al grande scenario storico, post bellico in particolare, ambientato nel 1920 nel quale i sentimenti del protagonista, ancora una volta il fido Noiret con accanto Sabine Azéma, sono segnati dal tema dell’obbedienza ad una legge morale. Un film che reinterpreta il gusto per la piccola storia, quella quotidiana che contribuisce a formare i grandi eventi. È questa un’altra piega che il cinema del regista prende e sulla quale sembra doversi ulteriormente conformare. Gli scenari bellici saranno al centro anche di Capitan Conan del 1997 e di Laissez-passer del 2002, confermando il suo interesse per la cornice storica come conferma di una verità conclamata e per un necessario realismo dentro il quale fare muovere i suoi personaggi. Tavernier sembra cercare la calma dopo il dramma, in quella condizione i suoi personaggi maturano meglio i sentimenti per quel “sentirsi umani” che il suo cinema ha sempre cercato, diventando traccia principale della sua poetica a cominciare dai suoi esordi. Daddy nostalgie del 1990 riafferma i temi del rapporto padre-figlia, in un racconto in cui i due personaggi afflitti da solitudini esistenziali, non riescono mai ad incontrarsi, nonostante la malattia e la reciproca disponibilità.

trice, del 1987, ambientato in un medioevo lugubre e inospitale, dove il rapporto padre-figlia si fa pericoloso. La giovane Beatrice subirà la rabbia del genitore trasformato dagli eventi vissuti. Un film tutt’altro che accomodante, dove Tavernier sembra sperimentare una narrazione ridotta all’osso. La vita e niente altro del 1989 segna il ritorno dell’autore al grande scenario storico, post bellico in particolare, ambientato nel 1920 nel quale i sentimenti del protagonista, ancora una volta il fido Noiret con accanto Sabine Azéma, sono segnati dal tema dell’obbedienza ad una legge morale. Un film che reinterpreta il gusto per la piccola storia, quella quotidiana che contribuisce a formare i grandi eventi. È questa un’altra piega che il cinema del regista prende e sulla quale sembra doversi ulteriormente conformare. Gli scenari bellici saranno al centro anche di Capitan Conan del 1997 e di Laissez-passer del 2002, confermando il suo interesse per la cornice storica come conferma di una verità conclamata e per un necessario realismo dentro il quale fare muovere i suoi personaggi. Tavernier sembra cercare la calma dopo il dramma, in quella condizione i suoi personaggi maturano meglio i sentimenti per quel “sentirsi umani” che il suo cinema ha sempre cercato, diventando traccia principale della sua poetica a cominciare dai suoi esordi. Daddy nostalgie del 1990 riafferma i temi del rapporto padre-figlia, in un racconto in cui i due personaggi afflitti da solitudini esistenziali, non riescono mai ad incontrarsi, nonostante la malattia e la reciproca disponibilità.

È con L 627 che Tavernier torna alla contemporaneità delle nostre collettività. Scritto con un ex poliziotto, in equilibrio tra fiction e non, si fa indagine sul mondo degli stupefacenti attraverso l’attività incessante di una squadra della polizia. Lo stesso sguardo, ma mediato da una più stretta narratività, avrebbe tenuto in L’esca del 1995, ispirato ad un sanguinoso fatto di cronaca con al centro tre giovani senza scrupoli e senza il senso del dolore. Un film spietato, una fer oce osservazione su una mutazione sociale, su una deriva inarrestabile del desiderio di ricchezza senza limiti.Si sarebbero succeduti negli anni a venire film realizzati con produzioni minori o distribuzioni limitate, L’occhio del ciclone – In the Electric Mist del 2009, ambientato nell’immediato post urgano Katrina in Louisiana, Quai d’Orsay, del 2013, indagine sulla piccola storia in una contemporaneità segnata dalla guerra in Iraq. L’ultimo suo lavoro, del 2016, è Voyage à travers le cinéma français. Ispirato da Scorsese e dal suo viaggio nel cinema americano, Tavernier racconta il cinema francese. Un lavoro durato sei anni che resta condensato in poco più di tre ore di proiezione. Così ci ha lasciato il regista francese, Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia 2015, con questo commiato che resta compendio di una filmografia che ha amato come critico e come regista. Paragonato a Truffaut da questi però si discostava per quel suo eclettismo marcato, quella ricerca di fluidità narrativa, pur condividendo con il quasi coetaneo regista il rigore dello stile e la ricerca di un cinema che mantenendo sempre quella necessaria disciplina d’autore fosse anche popolare e comunque sempre imprevedibile.