Nessuno mi aveva mai detto che il dolore assomiglia tanto alla paura.

Non che io abbia paura: la somiglianza è fisica.

Gli stessi sobbalzi nello stomaco, la stessa irrequietezza, gli sbadigli.

Inghiotto in continuazione.

C.S. Lewis, Diario di un dolore

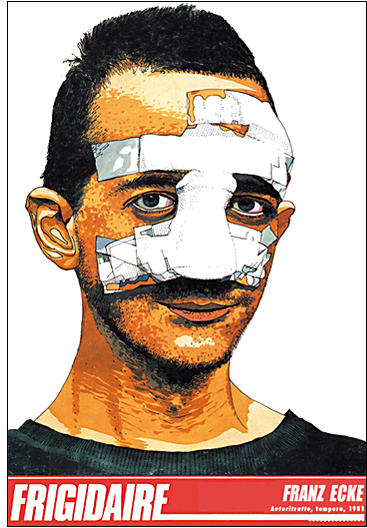

Al Festival delle Colline Torinesi il 21 e 22 ottobre va in scena Diario di un dolore di Francesco Alberici, prodotto da Gli Scarti e TPE – Teatro Piemonte Europa. Lo spettacolo – tratto dall’omonimo libro di C.S. Lewis, che lo scrisse dopo la morte dell’amata moglie, e ispirato all’autoritratto di Franz Ecke, fondatore della rivista Frigidaire – ragiona sulle possibili rappresentazioni del dolore rispetto all’intimità di ciascuno. Ne abbiamo parlato con Francesco Alberici.

Come si può raccontare il dolore?

È una di quelle domande irrisolvibili nel senso che per fare questo progetto mi sono confrontato con cose che erano successe a me e con delle esperienze biografiche di Enrico Baraldi, Ettore Iurilli e Astrid Casali che sono le tre persone che hanno collaborato a questo spettacolo (Astrid è anche con me in scena). Ciascuno di loro ha raccontato delle esperienze, ma a un certo punto c’era un limite oltre il quale non si riusciva a parlare del dolore in sé perché è come se fosse irrapresentabile. La forza del dolore è legata all’impossibilità di raccontarlo, al fatto che c’è un nodo che non si riesce a sciogliere. Solo nel momento in cui il proprio dolore, tramite la propria storia, diventa un racconto che si può condividere con gli altri, in qualche modo lo si esorcizza, attraversandolo per poi, forse, a un certo punto uscirne. Ma il punto nodale è che nel momento in cui si prova un dolore, questo diventa un tutto che ti avvolge e dal quale non riesci a districarti. Questo è quello che abbiamo verificato assieme, ciascuno con i propri racconti, c’era un punto oltre il quale non si riusciva a dirlo, a raccontarlo, a trovare le parole per esprimere questo concetto. E proprio da qui nasce l’interesse di lavorare su un progetto del genere perché storicamente noi abbiamo una necessità di narrare il dolore, proprio per attraversarlo ed esorcizzarlo. Basta pensare alle prefiche dei funerali di cui parlava Ernesto De Martino, alla cerimonia del funerale, a tutti i segni del lutto (vestirsi di nero…) sono tutte modalità di narrazione di un qualcosa che è indicibile, tentativi di portar fuori il dolore e di condividerlo perché solo portandolo fuori e condividendolo è possibile attraversarlo.

Al Festival delle Colline Torinesi lo spettacolo ha una nuova veste.

Diario di un dolore ha debuttato due anni fa a Roma Europa però quest’estate lo abbiamo rilavorato perché a Roma era stato un po’ difficile soprattutto dato il contesto di mascherine, distanza, tamponi… C’era un’ansia fuori dal normale e nel frattempo è cambiato perché come diceva Kurt Vonnegut nell’introduzione di Cronosisma «Questo libro è come una zuppa con i pezzi migliori del pescato, il pescato è il libro che era prima, poi l’ho fatto a pezzi, ho preso i pezzi migliori, l’ho cucinato e ora ho fatto questo libro». La stessa cosa abbiamo fatto noi.

In scena tu e Astrid mantenete i vostri nomi e i vostri ruoli (registe a attrice).

Sì, siamo Francesco e Astrid. In qualche modo volevo parlare di un mio dolore, ma proprio perché non solo non mi era possibile raccontarlo, ma mi sembrava irrilevante rispetto ad altre storie, nello specifico rispetto a quella di Astrid che aveva una storia potentissima da raccontare per esprimere il proprio dolore, mi sono fatto da parte. Ed è successa questa stramba cosa, che però così stramba non è, che per riuscire a esprimere quello che non riuscivo a esprimere di me stesso, mi sono ancorato a un’altra storia, a quella di Astrid. E questo coincide con quel meccanismo per cui a volte piangere per il dolore degli altri è più fattibile, ci si sente più legittimati, si piange per un’altra storia, ma si sta piangendo anche per sé stessi in quel momento.

Puoi fare qualche esempio?

C’è un libro che mi ha emozionato tantissimo e che è stato un punto di partenza per questo progetto ed è Vite che non sono la mia di Emmanuel Carrère. È un romanzo che mi ha permesso di piangere tanto, per una storia che non era quella di Carrère, ma non era nemmeno la mia di lettore. Già nel titolo paradossale, in qualche modo acchiappa lo stesso concetto che tentiamo di acchiappare noi.

Nello spettacolo finzione e realtà si alternano…

Lo spettacolo si muove continuamente su un filo che è quello tra realtà e finzione perché Astrid all’inizio dichiara: «Io ho accettato di raccontare la mia storia su un palco, però ho chiesto come tutela che alcune cose venissero dette, che altre venissero sfumate e che altre ancora venissero inventate di sana pianta». Costruiamo quindi una struttura in parte di autofiction non come vezzo, ma prima di tutto per proteggere la persona che racconta e che legittimamente decide cosa raccontare, e poi per legittimare l’autore, ovvero io, a fare delle scelte che siano funzionali al racconto per cui posso aggiungere un dettaglio che riguarda me, oppure che mi sono inventato, ma che aiuta a trovare un grado di verità che potrei definire verità sensibile che è oltre la verità fattuale delle cose.

In scena campeggia l’autoritratto di Franz Ecke che rivendichi come fonte di ispirazione…

È forse l’unico elemento mio che c’è all’interno della storia di Astrid, è come una firma, è l’unica parte di me che ho voluto concedere. Potrei parlare per ore dell’autoritratto di Franz Ecke. Era la copertina di Frigidaire, ed è semplicemente il disegno di un tizio con delle bende. Quando ho visto per la prima volta quel ritratto – il cui poster mi sono comprato, incorniciato ed è sempre appeso in casa mia, in qualunque stanza finisca io ad abitare -, guardavo quel ritratto e lo sentivo come se fosse il mio autoritratto, funzionava come da specchio. Non conosco la storia che c’è dietro quell’autoritratto, però in qualche modo rappresentava fedelmente il modo in cui mi sentivo in un determinato momento della mia vita e questo mi ha sempre sorpreso perché è la forza dell’arte e della rappresentazione. Non so se è un autoritratto metaforico, espressione del suo dolore, se si è fatto male alla faccia, non ne ho idea, ma per me ha funzionato come opera nella quale proiettarmi e rivedermi, nella quale specchiarmi. Che è un po’ quello che speriamo accada con questo lavoro al pubblico che viene a vederci.

Torino Off Teatro 21-22 ottobre