Il dolore è innaturale, diceva provocatoriamente un personaggio di Rumore bianco di Don DeLillo. È contrario alla natura della mente umana, strutturata attorno a un insopprimibile principio di autoconservazione e alimentata, sorretta, motivata da altrettanto forti pulsioni che la spingono verso la vita. Quando il dolore, soprattutto il dolore provocato dalla morte di qualcuno che si ama, entra in quella struttura fatta di bisogni e desideri sedimentati e solidificati, produce uno sconquasso che può paralizzare la vita e le pulsioni che la sostengono, liberando come per un effetto paradosso le pulsioni contrarie che proiettano verso la morte, spinte esplosive proprio perché mai conosciute e mai gestite prima verso la distruzione di sé e degli altri. Tutto questo mette in scena A White, White Day di Hlynur Pálmason (Islanda/Danimarca/Svezia, 2019, 109’) e lo fa rispettando alla lettera l’interdetto freudiano: mai tentare di fare arte con la psicologia. Nella sceneggiatura del film non c’è traccia di psicologia intesa come (auto)rappresentazione discorsiva della mente del personaggio, nemmeno nelle scene in cui il protagonista, che ha la fisicità intensissima e perturbante di Ingvar Eggert Sigurðsson, cerca di rispondere attonito alle batterie di domande stonate dello psicologo che è stato obbligato a consultare, presumiamo dal corpo di polizia in cui presta servizio, dopo la morte della moglie in un incidente d’auto.

Il dolore è innaturale, diceva provocatoriamente un personaggio di Rumore bianco di Don DeLillo. È contrario alla natura della mente umana, strutturata attorno a un insopprimibile principio di autoconservazione e alimentata, sorretta, motivata da altrettanto forti pulsioni che la spingono verso la vita. Quando il dolore, soprattutto il dolore provocato dalla morte di qualcuno che si ama, entra in quella struttura fatta di bisogni e desideri sedimentati e solidificati, produce uno sconquasso che può paralizzare la vita e le pulsioni che la sostengono, liberando come per un effetto paradosso le pulsioni contrarie che proiettano verso la morte, spinte esplosive proprio perché mai conosciute e mai gestite prima verso la distruzione di sé e degli altri. Tutto questo mette in scena A White, White Day di Hlynur Pálmason (Islanda/Danimarca/Svezia, 2019, 109’) e lo fa rispettando alla lettera l’interdetto freudiano: mai tentare di fare arte con la psicologia. Nella sceneggiatura del film non c’è traccia di psicologia intesa come (auto)rappresentazione discorsiva della mente del personaggio, nemmeno nelle scene in cui il protagonista, che ha la fisicità intensissima e perturbante di Ingvar Eggert Sigurðsson, cerca di rispondere attonito alle batterie di domande stonate dello psicologo che è stato obbligato a consultare, presumiamo dal corpo di polizia in cui presta servizio, dopo la morte della moglie in un incidente d’auto.

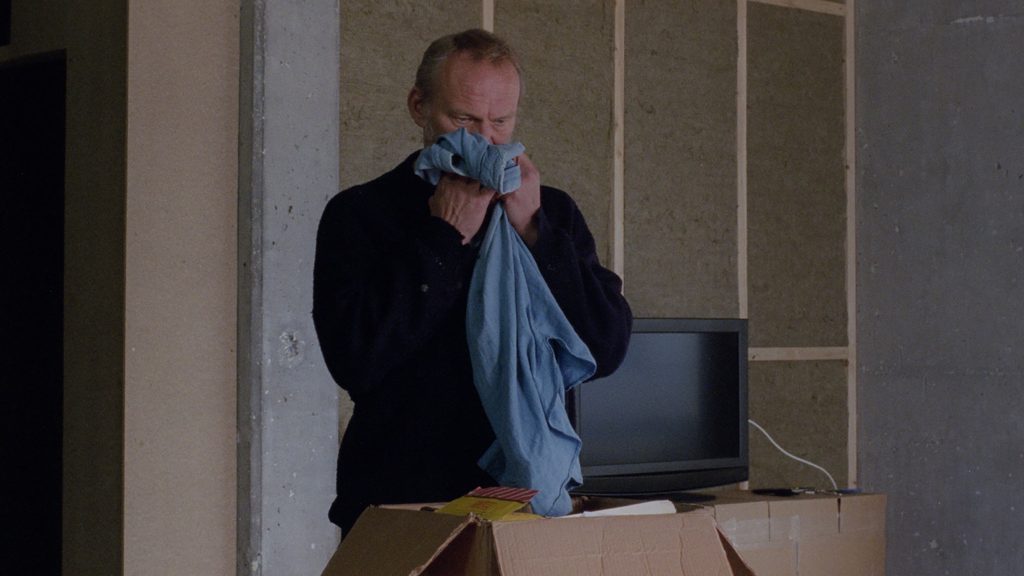

Poche parole dunque, nessuna parola analitica, solo immagini che gettano in faccia allo spettatore la storia in tutta la sua corposità contundente. È contundente il corpo di Sigurðsson, che rompe il cliché anagrafico con una carica sessuale tanto più forte quanto più compressa. Sono contundenti le pietre che cadono all’improvviso sulle strade e provocano incidenti, come quello con cui si apre il film. È contundente il fotogramma finale proprio di quel primo piano sequenza che, dopo averci fatto seguire ipnotico un’auto che percorre una strada sinuosa attraverso una nebbia quasi impenetrabile, dopo averci fatto smarrire nello spazio e nel tempo, ci sbatte in faccia il trauma che innesca la trama del film. L’opera seconda di Pálmason esplora il lutto in tutte le sue pieghe prendendosi il suo tempo, cesellando un racconto dalla fotografia e dal montaggio rigorosi e allo stesso tempo intensissimi, funzionali a una manipolazione continua del tempo materiale della storia, completamente sottomesso al tempo interiore di quella mente mai parlata e sempre mostrata attraverso feticci, simulacri, spostamenti di senso, in un movimento  metonimico inarrestabile. Finché il protagonista esce dal tunnel del dolore per la morte dell’amata grazie allo shock del dolore fisico e del pericolo di morte che incombe su di lui e sulla nipotina…

metonimico inarrestabile. Finché il protagonista esce dal tunnel del dolore per la morte dell’amata grazie allo shock del dolore fisico e del pericolo di morte che incombe su di lui e sulla nipotina…