Non c’è niente di strano in un vecchio visitatore che entra in una chiesa e contempla un capolavoro della storia dell’arte. Ma se si tratta del regista Antonioni e se l’opera è il Mosé di Buonarroti, la casuale omonimia degli artisti induce a ipotizzare un’affinità elettiva. Se poi il cortometraggio che ripercorre quest’incontro s’intitola Lo sguardo di Michelangelo (2004), il nome proprio dà luogo a un’ambiguità stimolante: chi è che davvero guarda? il regista ferrarese o l’artista fiorentino? L’anziano spettatore che si muove con difficoltà per osservare il marmo scolpito o l’opera che lo ri-guarda, perché – come lui – è sospesa tra pietrosità (del corpo) e vibrazione (della luce), tra materia e spirito, tra immobilità esteriore e dinamismo interiore?

Se prendiamo le mosse dall’incontro tra Michelangelo Antonioni e il Mosè di San Pietro in Vincoli per tentare qualche ragionamento su luce e cinema lo facciamo perché è un caso che mette in luce omologie e affinità, ambiguità e slittamenti, oggettività e soggettività, rispecchiamenti e confronti, prossimità e distanze: tutte cose che hanno a che fare con il nostro rapporto con l’arte o forse, tout court, con il nostro rapporto con la realtà. In più c’è una particolarità che merita di essere sottolineata: Mosé è stato scolpito con delle corna sulla fronte. Questa strana prerogativa è il frutto di un abbaglio: per descrivere il volto raggiante di Mosé (Esodo 34, 29-30), dopo l’incontro con Dio sul Monte Sinai, la Bibbia ebraica usa il termine qeren che, oltre a “raggio di luce”, può significare anche “corno”. Il traduttore latino, san Girolamo, sceglie questo significato e dà il via a un equivoco. Ma questo, ai nostri occhi, non fa che arricchire ulteriormente il valore dell’incontro (con l’arte, con gli altri, con le fonti di luce, di conoscenza, d’amore e di morale: non dimentichiamo che Mosé portava le Tavole della Legge!), perché pone il problema del senso, della traduzione/comprensione, come tradimento/travisamento, come riappropriazione/reinvenzione. Che l’irradiazione divina possa aver dato origine a un attributo diabolico come le corna indica quanto ampio sia lo spettro della significazione, quanto la visione umana sia impastata allo stesso tempo di luce e d’ombra.

Appuntamento al buio… con la luce

La luce è la base del principio fotografico e quindi del cinema (vorrà pur dire qualcosa che gli inventori ufficiali della settima arte si chiamino – nomen, omen – Lumière!) tanto che un tempo i direttori della fotografia erano chiamati “direttori delle luci” (oggi si privilegia dire cinematographer). Ma non si deve credere che il cinema viva di sola luce. Anzi, il cinema ha più che mai bisogno del buio, al punto di portarlo inscritto dentro di sé, nella Dna storico e tecnico di un’invenzione. È stato lungo il percorso che ha portato al cinema. Diorami, panorami, lanterne magiche sono alcuni dispositivi del cosiddetto “precinema” conservati nei Musei del cinema (come quello di Torino in cui Davide Ferrario ha ambientato Dopo mezzanotte) che rappresentano altrettante tappe di avvicinamento a una tecnologia (che, come sempre, è anche un’ideologia) della visione. In che consiste quella del cinema? 24 volte al secondo i nostri occhi vengono colpiti da immagini o, meglio, da “battiti di luce” (Stan Brackhage), immagini fisse che sostano davanti al fascio di luce del proiettore per una frazione di secondo e poi scompaiono. È il nostro cervello che li unisce in un unicuum, che simula il movimento, e non si avvede della porzione di nero che separa un fotogramma dall’altro, ma che pure c’è. Anche il fatto di sbattere le palpebre impasta la nostra visione quotidiana di non-visto, di invisibile, di buio. Forse è questo che il genio di Kubrick ci ha rivelato nel titolo del suo ultimo film: i nostri sono davvero Eyes Wide Shut, “occhi apertamente chiusi”. Ma se vediamo il cinema nel modo in cui abbiamo detto (e in più non potendo fare a meno di chiudere le palpebre) possiamo dire che la visione cinematografica è qualcosa che davvero fonde luce e buio, visibile e invisibile.

La stessa sala cinematografica in cui si dà l’epifania del cinema, esprime questa dialettica. Roland Barthes osserva: “In questo cubo opaco, una luce: il film, lo schermo? Sì certamente. Ma anche (ma soprattutto), visibile e inosservato, quel cono danzante che perfora il nero, come un raggio di laser. Tale raggio si converte, secondo la rotazione delle sue particelle, in figure cangianti; giriamo il volto verso il contro-valore di una vibrazione brillante, il cui getto imperioso rasenta la nostra testa, sfiora, di spalle, di sbieco, una capigliatura, un volto. Come nei vecchi esperimenti di ipnosi, siamo affascinati, senza vederlo in faccia, da questo spazio brillante, immobile e danzante” (Sul cinema, Genova 1994, p. 147). E, a proposito dell’avvento del cinemascope, lo schermo panoramico che amplia i confini della visione, è ancora Barthes a illustrarne il senso: “Anche l’oscurità si trasforma: nel cinema ordinario, l’oscurità è tombale, io mi trovo ancora nella caverna dei miti, ho una piccola lingua di luce che si agita sopra di me e ricevo la verità delle immagini come una grazie celeste. Qui al contrario, il legame che mi collega allo schermo non è più filiforme, è tutto un volume di luminosità che si istituisce a partire da me […], eccomi, non più sotto l’immagine, ma di fronte a lei, in mezzo a lei, separato da lei da quella distanza ideale, necessaria alla creazione, e che non può essere quella dello sguardo, ma quella del braccio (Dio e i pittori hanno sempre braccia lunghe)” (ibid., pp. 29-30).

Il semplice fatto che ogni proiezione sia preceduta dallo spegnimento delle luci in sala e conclusa dalla loro riaccensione dimostra banalmente il bisogno che la luce proiettata del cinema ha del buio.

Una celebre figura nella nostra tradizione culturale – il vampiro – potrebbe simbolizzare questo ambiguo rapporto con luce e buio: perché la creatura che odia la luce è però legata all’est, al punto cardinale in cui il sole sorge (alla base del mito, c’è il principe valacco del XV secolo Vlad Drakul). Il cinema ha consacrato la figura del vampiro forse perché ne avvertiva la consanguineità, per il fatto di esprimersi entrambi come “morte al lavoro” (come Cocteau definiva il cinema) e per la comune nictofilia, il loro bisogno del buio. Francis Ford Coppola, nel barocco e visionario Dracula (1992) esplicita il legame facendo entrare il vampiro in una delle prime sale cinematografiche. Anche Neil Jordan, in Intervista col vampiro (1995), ribadisce il legame. Il suo vampiro, interpretato da Brad Pitt, va al cinema per vedere l’alba a cui nella realtà non può assistere (e che cos’altro è il cinema se non un desiderio di luce, di vita, di rinascita… soddisfatto – illusoriamente, vampirescamente – al buio?).

Una celebre figura nella nostra tradizione culturale – il vampiro – potrebbe simbolizzare questo ambiguo rapporto con luce e buio: perché la creatura che odia la luce è però legata all’est, al punto cardinale in cui il sole sorge (alla base del mito, c’è il principe valacco del XV secolo Vlad Drakul). Il cinema ha consacrato la figura del vampiro forse perché ne avvertiva la consanguineità, per il fatto di esprimersi entrambi come “morte al lavoro” (come Cocteau definiva il cinema) e per la comune nictofilia, il loro bisogno del buio. Francis Ford Coppola, nel barocco e visionario Dracula (1992) esplicita il legame facendo entrare il vampiro in una delle prime sale cinematografiche. Anche Neil Jordan, in Intervista col vampiro (1995), ribadisce il legame. Il suo vampiro, interpretato da Brad Pitt, va al cinema per vedere l’alba a cui nella realtà non può assistere (e che cos’altro è il cinema se non un desiderio di luce, di vita, di rinascita… soddisfatto – illusoriamente, vampirescamente – al buio?).

Pasquale Mari (cinematographer di Il bagno turco-Hamam, Teatro di guerra, Placido Rizzotto, Le fate ignoranti, L’ora di religione, Buongiorno, notte): “Parlando di luce, preferisco… il buio. Cioè parto mentalmente sempre dal buio, chiedendomi com’è un ambiente, il luogo dell’azione, nella sua struttura, prima della luce, prima che arrivino i personaggi, prima che si svolga “il dramma”. Forse è un’attitudine che mi viene dalla mia formazione ed esperienza di teatro, della quale continuo a nutrire la mia vita, che nasce dalle capacità evocative del grande ventre oscuro del palcoscenico. Quindi mi piacciono le pellicole molto sensibili che mi permettono di scavare le immagini dal buio, di lasciar affiorare le più necessarie e di portare così gli occhi a vedere quello che veramente serve, a riconoscerlo più facilmente all’interno di una sequenza, all’interno di un’inquadratura. La grana di queste pellicole mi è sempre sembrata imparentata con la polvere illuminata che si respira tra le pareti del teatro. Il rapporto di contrasto tra luce e ombra, la profondità che ne deriva sul fotogramma quasi esso fosse scolpito, me le fa amare anche in esterno giorno! È chiaro che queste cose me le porto appresso, ora più esplicite, ora meno, di film in film. Ogni volta mi metto nell’atteggiamento mentale di chi osserva le cose all’alba, quando si comincia a vedere e quindi si vede un po’ come la prima volta: forse è questo il nostro mestiere, dare alla gente la sensazione di vedere le cose per la prima volta”.

Cosa dice la luce?

“In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina. Primo giorno”. (Genesi 1, 1-4)

L’incipit biblico individua un principio duale – cielo e terra – come struttura originaria della realtà. Ma è uno spazio ancora dominato dall’indistinzione: nonostante la prima divisione tutto è ancora uniforme, sepolto nel buio, avvolto dalla nebulosa del divino. A questo punto arriva la luce: ed è la possibilità di vedere e di distinguere che fonda il sistema morale di bene/male, buono/cattivo. Da qui prende il via anche il sistema dei generi, i diversi modi e modelli con cui da sempre raccontiamo e rappresentiamo il (nostro stare al) mond o. Anche il cinema articola i propri racconti attraverso un sistema di generi, ognuno dei quali presenta specifiche referenze figurative e determinati sviluppi narrativi, in corrispondenza a diverse concezioni dell’uomo e del mondo. Va da sé che il musical, genere evasivo e a lieto fine, porti con sé l’idea di vivacità, lucentezza, accensione cromatica, mentre il noir fin dal nome veicoli una visione lugubre, spesso giocata sul contrasto irriducibile tra il bianco e nero della pellicola. Allo stesso modo se diciamo commedia vediamo la piena luce del giorno, mentre se diciamo horror si dischiudono ai nostri occhi paurose scene notturne. È evidente che così la luce assurge al rango di marca di genere fortemente codificata (la genialità di alcuni maestri consiste proprio nel rovesciare i luoghi comuni: Hitchcock, per esempio, in Intrigo internazionale, mette Cary Grant in aperta campagna e in pieno giorno e lo fa attaccare da un aereo).

o. Anche il cinema articola i propri racconti attraverso un sistema di generi, ognuno dei quali presenta specifiche referenze figurative e determinati sviluppi narrativi, in corrispondenza a diverse concezioni dell’uomo e del mondo. Va da sé che il musical, genere evasivo e a lieto fine, porti con sé l’idea di vivacità, lucentezza, accensione cromatica, mentre il noir fin dal nome veicoli una visione lugubre, spesso giocata sul contrasto irriducibile tra il bianco e nero della pellicola. Allo stesso modo se diciamo commedia vediamo la piena luce del giorno, mentre se diciamo horror si dischiudono ai nostri occhi paurose scene notturne. È evidente che così la luce assurge al rango di marca di genere fortemente codificata (la genialità di alcuni maestri consiste proprio nel rovesciare i luoghi comuni: Hitchcock, per esempio, in Intrigo internazionale, mette Cary Grant in aperta campagna e in pieno giorno e lo fa attaccare da un aereo).

Il fatto che la luce sia diffusa uniformemente o che crei forti contrasti, che sia diretta o riflessa, calda o fredda, naturale o artificiale fa la differenza nella percezione dello spettatore, perché indirizza la sua visione, preorienta le sue aspettative. La luce al cinema dunque non è solamente un fatto ottico-sensoriale, ma un elemento psichico, emotivo, narrativo. Si potrebbero forse classificare le forme in cui si dà la luce per trovare i componenti di una basilare grammatica della visione. Dove l’intensità si dà come elemento che favorisce la visione o la inibisce per pochezza (ma il buio totale al cinema non esiste proprio) o magari per eccesso (viene in mente il fotografo immobilizzato di La finestra sul cortile che, per difendersi dall’aggressione, spara in faccia all’avversario una serie di flash). Dove pure le sagomature hanno un loro ruolo e una loro importanza: perché un fascio compatto è altra cosa da un riflesso mosso, da un barbaglio, da un luccichio… Dove le angolazioni sono già “interpretazione” di ciò che viene illuminato: perché una luce dall’alto isola ed evidenzia, un controluce avvolge e beatifica, una luce di taglio volumizza e contrasta… Dove le posizioni delle luci determinano diverse prospettive di visione, tanto che bisognerebbe forse cominciare a distinguere tra luci on, off e over, indicando nel primo caso le fonti luminose visibili in campo (una lampada, una candela), nel secondo quelle poste nel fuoricampo ma inerenti a ciò che è in campo (come potrebbe essere il sole per una scena in aperta campagna), nel terzo quelle che servono a creare certi effetti (come possono essere le luci che vengono posizionate per smorzare le ombre).

Luca Bigazzi (cinematographer di Lamerica, Così ridevano, Totò che visse due volte, Pane e tulipani, Mi piace lavorare, Le chiavi di casa):“Il problema è capire cosa è adatto allo specifico film che stiamo girando e non cercare di fare il tipo di luce che più corrisponde alla propria sensibilità o al proprio gusto estetico. Bianco e nero, colore, pellicole più o meno sensibili, maggiore o minore grana, incisione, video o pellicola, sono problemi tecnici di relativo interesse di fronte al vero problema: tradurre in immagini una storia, fare che il pubblico lo capisca e farlo nel modo più invisibile. Quando nessuna recensione si accorge della fotografia sento di avere fatto il mio lavoro nel modo corretto”.

Italo Petriccione (cinematographer di Marrakech Express, Turnè, Mediterraneo, Nirvana, Ovosodo, Io non ho paura): “Mi ricordo che quando giravamo Mediterraneo Diego Abatantuono mi aveva soprannominato “l’uomo distrutto dalle nuvole”, perché non potevo accettare di girare inquadrature che non avessero continuità con la scena, e scrutavo perennemente il cielo. Con il tempo ho imparato ad accettare una certa autonomia del film dalla mia volontà. Non è importante – anzi spesso è inutile e perdente – voler piegare sempre le situazioni a quello che avevi pensato: l’importante è tenere la rotta. E per rotta intendo quel taglio visivo per il quale non è indispensabile tanto la presenza o meno di un elemento quanto piuttosto l’utilizzo di quella particolare condizione per il tuo “discorso””.

Alessandro Pesci (cinematographer di Il portaborse, Il toro, La mia generazione, Baci e abbracci,La guerra degli Antò, A cavallo della tigre): “All’opposizione tra luce naturale e artificiale preferisco quella sulla luce verosimile o meno. A me interessa che un interno giorno, un tramonto o un notturno, appaiano assolutamente autentici e trasfigurati al tempo stesso. Poco m’interessa se sono illuminati dalla loro luce naturale o sono completamente ricostruiti artificialmente con le nostre luci per la ripresa. All’interno di questi momenti di luce, chiamati effetti, provo a costruire l’emozione di un sentimento. Le pellicole dagli anni Settanta in poi si sono sempre più avvicinate alla visione dell’occhio umano. A ciò è corrisposto un passaggio estetico. Si è passati dall’allusione agli effetti di luce del tradizionale impianto d’illuminazione, teatrale e molto tecnico, alla ricostruzione dell’effetto di luce vera e propria. Quest’estetica moderna è quella che negli anni Quaranta e Cinquanta, anni di forte tecnicismo visivo nel cinema, era espressa da Edward Hopper e Norman Rockwell in pittura. La luce dei loro quadri è sempre autentica nell’effetto ma assolutamente trasfigurata. L’evoluzione delle pellicole ha alleggerito le necessità tecniche e ci ha permesso di liberare lo sguardo in quella direzione. Il bianco e nero è diventato un segno dopo l’arrivo del colore”.

Il cinema, regno delle ombre

Prometeo è stato punito da Zeus per aver sottratto il fuoco agli dei e averlo donato agli uomini. Il suo è stato un atto fondativo della civiltà, che si affranca dalla totale dipendenza dalla natura. L’uomo con il fuoco fa come Dio: divide la luce alle tenebre. Inventa la luce artificiale e produce anche l’ombra artificiale. È così che questo atto prefigura il cinema, dispositivo che per sua natura è votato alla produzione del doppio, come l’ombra rispetto al corpo. Da qui il parallelo tante volte instaurato con la caverna platonica. Il grande critico francese André Bazin mette in relazione la settima arte con il “complesso della mummia”, cioè con l’ossessione riproduttiva con cui gli uomini da sempre hanno cercato di vincere il tempo e la morte.

Il fascino dell’ombra cinematografica, ombra di un’ombra, è stato magnificato dall’Espressionismo tedesco che ha espresso una concezione della composizione visiva imperniata sui rapporti oppositivi di luce e ombra. Una lezione raccolta da molto cinema a venire e da grandi direttori della fotografia che hanno segnato o forse addirittura inventato un immaginario come Gregg Toland che ha lavorato in Quarto potere di Orson Welles e in molti film di John Ford. Proprio Ford diceva: “Mi piace che le ombre siano nere e la luce del sole bianca. E mi piace mettere un po’ di ombre nella luce”. Perché, alla fine, l’ombra è un’immagine chiara dell’uomo. Una grande rappresentazione di quello che è la vita: a walking shadow; a poor player, / That struts and frets his hour upon the stage, / And then is heard no more: it is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying nothing. (W. Shakespeare, Macbeth, act V, sc. 5)

La luce di Spielberg

Qualche anno fa fu chiesto a Steven Spielberg di indicare un’immagine chiave del suo cinema. Il regista scelse la sequenza di Incontri ravvicinati del terzo tipo in cui un ragazzino apre la porta del suo salotto e viene inondato da un fascio di luce arancione che proviene da un Ufo, perché è una “luce bella ma terribile, come fuoco che entra dalla porta. Lui è molto piccolo e la porta molto grande, e c’è un sacco di speranza o pericolo fuori da quella porta”. Il commento di Spielberg mette in evidenza le potenzialità drammaturgiche e la dimensione drammatica connaturata alla luce, la sua ambivalenza, la sospensione tra fascino e paura. Nel suo cinema non a caso la luce corrisponde sempre al momento della verità di un incontro decisivo (la partitura audioluminosa del contatto con gli extraterrestri in Incontri ravvicinati, il dito luminescente e il sacro cuore illuminato di E.T.) o di un redde rationem conclusivo (i nazisti polverizzati dalla luce che esce dall’Arca dell’alleanza, l’esplosione atomica in L’impero del sole). Alla base della sua poetica della luce – è sempre lui a dirlo – c’è un ricordo che risale a una notte del ’57 in cui il padre lo svegliò per portarlo nel deserto dell’Arizona: “Ero ancora addormentato quando mi fece salire in macchina. Guidò fino a una radura; una volta arrivati, scese e rivolse lo sguardo al cielo. Si poteva vedere una spettacolare pioggia di meteoriti lassù. Ogni quindici o venti secondi un lampo di luce attraversava il cielo da una parte all’altra”. Quell’epifania è fondativa perché fonde stupore e tremore, confusione e magia, grandezza dello spettacolo contemplato e piccolezza dell’osservatore.

Qualche anno fa fu chiesto a Steven Spielberg di indicare un’immagine chiave del suo cinema. Il regista scelse la sequenza di Incontri ravvicinati del terzo tipo in cui un ragazzino apre la porta del suo salotto e viene inondato da un fascio di luce arancione che proviene da un Ufo, perché è una “luce bella ma terribile, come fuoco che entra dalla porta. Lui è molto piccolo e la porta molto grande, e c’è un sacco di speranza o pericolo fuori da quella porta”. Il commento di Spielberg mette in evidenza le potenzialità drammaturgiche e la dimensione drammatica connaturata alla luce, la sua ambivalenza, la sospensione tra fascino e paura. Nel suo cinema non a caso la luce corrisponde sempre al momento della verità di un incontro decisivo (la partitura audioluminosa del contatto con gli extraterrestri in Incontri ravvicinati, il dito luminescente e il sacro cuore illuminato di E.T.) o di un redde rationem conclusivo (i nazisti polverizzati dalla luce che esce dall’Arca dell’alleanza, l’esplosione atomica in L’impero del sole). Alla base della sua poetica della luce – è sempre lui a dirlo – c’è un ricordo che risale a una notte del ’57 in cui il padre lo svegliò per portarlo nel deserto dell’Arizona: “Ero ancora addormentato quando mi fece salire in macchina. Guidò fino a una radura; una volta arrivati, scese e rivolse lo sguardo al cielo. Si poteva vedere una spettacolare pioggia di meteoriti lassù. Ogni quindici o venti secondi un lampo di luce attraversava il cielo da una parte all’altra”. Quell’epifania è fondativa perché fonde stupore e tremore, confusione e magia, grandezza dello spettacolo contemplato e piccolezza dell’osservatore.

La luce di Kubrick

Non c’è bisogno di particolari accadimenti biografici per scoprire la centralità della luce nel lavoro dei cineasti. Qualsiasi regista avvertito sa che il suo lavoro ha nella luce uno dei principali dati materiali e uno dei più alti valori simbolici. Stanley Kubrick lo dimostra perfettamente. In Barry Lyndon ha fatto delle scelte “mimetiche” molto forti rispetto al Settecento che voleva raccontare: non solo ha riprodotto la pittura dell’epoca, ma ha girato tutto il film con luce naturale (per girare le scene in interni illuminati da candele ha montato delle lenti Zeiss predisposte per i satelliti della Nasa). Questa scelta apparentemente incomprensibile, in realtà diventa la vera e propria chiave per entrare nello stile dell’epoca, nel cosiddetto “secolo dei lumi”. La mimesi kubrickiana riproduce le convenzioni dell’epoca per demistificare il principio di ordine razionale con cui ci si illudeva di comprendere e governare il mondo. Che il lume della ragione per Kubrick sia decisamente illusorio lo dimostra poi anche Shining, dove Jack Torrance, l’uomo della parola, del logos, perde il senno e viene sconfitto dal figlio Danny che possiede invece una facoltà extrasensoriale che consiste in una straordinaria capacità di vedere: lo shining, appunto, la luccicanza. In questo caso Kubrick rifiuta i canoni estetici di un genere che dovrebbe prediligere il buio, e gira un film sempre illuminato, in cui la luce artificiale all’interno dell’Overlook Hotel annulla i confini tra giorno e notte, proprio come nella mente dei suoi ospiti si sovrappongono passato e presente, mito e realtà.

Non c’è bisogno di particolari accadimenti biografici per scoprire la centralità della luce nel lavoro dei cineasti. Qualsiasi regista avvertito sa che il suo lavoro ha nella luce uno dei principali dati materiali e uno dei più alti valori simbolici. Stanley Kubrick lo dimostra perfettamente. In Barry Lyndon ha fatto delle scelte “mimetiche” molto forti rispetto al Settecento che voleva raccontare: non solo ha riprodotto la pittura dell’epoca, ma ha girato tutto il film con luce naturale (per girare le scene in interni illuminati da candele ha montato delle lenti Zeiss predisposte per i satelliti della Nasa). Questa scelta apparentemente incomprensibile, in realtà diventa la vera e propria chiave per entrare nello stile dell’epoca, nel cosiddetto “secolo dei lumi”. La mimesi kubrickiana riproduce le convenzioni dell’epoca per demistificare il principio di ordine razionale con cui ci si illudeva di comprendere e governare il mondo. Che il lume della ragione per Kubrick sia decisamente illusorio lo dimostra poi anche Shining, dove Jack Torrance, l’uomo della parola, del logos, perde il senno e viene sconfitto dal figlio Danny che possiede invece una facoltà extrasensoriale che consiste in una straordinaria capacità di vedere: lo shining, appunto, la luccicanza. In questo caso Kubrick rifiuta i canoni estetici di un genere che dovrebbe prediligere il buio, e gira un film sempre illuminato, in cui la luce artificiale all’interno dell’Overlook Hotel annulla i confini tra giorno e notte, proprio come nella mente dei suoi ospiti si sovrappongono passato e presente, mito e realtà.

La luce di Hitchcock

Un altro cineasta che lavora sapientemente con la luce è Alfred Hitchcock. Uno dei suoi film più abissali e misteriosi è La donna che visse due volte, ed è la storia di un’ossessione: quella di un uomo (James Stewart) che si innamora di Madeleine (Kim Novak), una donna che finge di essere la reincarnazione di Carlotta Valdés. L’uomo assiste impotente alla morte della donna e questo lo distrugge e ossessiona, al punto che quando incontra Judy fa di tutto per ricreare l’immagine perduta di Madeleine. Tralasciando il fatto che Judy e Madeleine sono la stessa persona e che l’uomo aveva solo creduto di vederla morire, il film si dà come una grande declinazione del tema dell’eterno ritorno. La dichiarazione teorica che tutto si ripete e si rispecchia è costituita dalla vista di una sezione di una sequoia in cui si vedono una serie di anelli concentrici (mentre noi pensiamo alla storia lineare, il tempo è ciclico e ci riporta sempre allo stesso punto). Il fatto che l’albero sia un “sempreverde”, fa nascere in Hitchcock l’idea di associare la donna al verde. Lo confessa lo stesso Hitchcock a Truffaut: “Nella prima parte, quando James Stewart seguiva Madeleine nel cimitero, le inquadrature su di lei la rendevano piuttosto misteriosa, perché le facevamo con dei filtri di nebbia; ottenevamo così un effetto di verde sul riverbero del sole. Più tardi, quando Stewart incontra Judy, ho scelto di farla abitare all’Empire Hotel a Post Street, perché sulla facciata di questo hotel c’è una insegna al neon verde che lampeggia ininterrottamente. Questo mi ha permesso di creare, senza ricorrere a degli artifici, lo stesso effetto di mistero sulla donna quando esce dal bagno; è illuminata dal neon verde, torna veramente dal regno dei morti. Poi si passa ancora su Stewart che la guarda e di nuovo sulla donna, ma questa volta filmata normalmente, perché James Stewart è tornato alla realtà”. Anche nell’uso della luce, Hitchcock, come sostenevano Rohmer e Chabrol nella prima monografia che gli fu dedicata, è “uno dei più grandi inventori di forme della storia del cinema” con la consapevolezza che “la forma non abbellisce il contenuto, lo crea”.

Un altro cineasta che lavora sapientemente con la luce è Alfred Hitchcock. Uno dei suoi film più abissali e misteriosi è La donna che visse due volte, ed è la storia di un’ossessione: quella di un uomo (James Stewart) che si innamora di Madeleine (Kim Novak), una donna che finge di essere la reincarnazione di Carlotta Valdés. L’uomo assiste impotente alla morte della donna e questo lo distrugge e ossessiona, al punto che quando incontra Judy fa di tutto per ricreare l’immagine perduta di Madeleine. Tralasciando il fatto che Judy e Madeleine sono la stessa persona e che l’uomo aveva solo creduto di vederla morire, il film si dà come una grande declinazione del tema dell’eterno ritorno. La dichiarazione teorica che tutto si ripete e si rispecchia è costituita dalla vista di una sezione di una sequoia in cui si vedono una serie di anelli concentrici (mentre noi pensiamo alla storia lineare, il tempo è ciclico e ci riporta sempre allo stesso punto). Il fatto che l’albero sia un “sempreverde”, fa nascere in Hitchcock l’idea di associare la donna al verde. Lo confessa lo stesso Hitchcock a Truffaut: “Nella prima parte, quando James Stewart seguiva Madeleine nel cimitero, le inquadrature su di lei la rendevano piuttosto misteriosa, perché le facevamo con dei filtri di nebbia; ottenevamo così un effetto di verde sul riverbero del sole. Più tardi, quando Stewart incontra Judy, ho scelto di farla abitare all’Empire Hotel a Post Street, perché sulla facciata di questo hotel c’è una insegna al neon verde che lampeggia ininterrottamente. Questo mi ha permesso di creare, senza ricorrere a degli artifici, lo stesso effetto di mistero sulla donna quando esce dal bagno; è illuminata dal neon verde, torna veramente dal regno dei morti. Poi si passa ancora su Stewart che la guarda e di nuovo sulla donna, ma questa volta filmata normalmente, perché James Stewart è tornato alla realtà”. Anche nell’uso della luce, Hitchcock, come sostenevano Rohmer e Chabrol nella prima monografia che gli fu dedicata, è “uno dei più grandi inventori di forme della storia del cinema” con la consapevolezza che “la forma non abbellisce il contenuto, lo crea”.

Resta da osservare che La donna che visse due volte è un film in cui Hitchcock esprime anche il lutto artistico per la scomparsa (come attrice) della prediletta Grace Kelly che era andata sposa a Ranieri di Monaco. Il film allora mette in scena anche la storia di un’attrice amata, perduta e costantemente ricercata e ricreata attraverso altre figure che ne ripropongono le fattezze e le caratteristiche. Il che sarebbe solo una curiosità cinefila se Grace Kelly non fosse stata la “stella” di Hitchcock. Basta rivedere la sua apparizione in La finestra sul cortile quando accende una serie di lampade, o la scena di Caccia al ladro in cui spegne le luci della stanza per vedere i fuochi artificiali all’esterno per capire quanto sia legata alla luce agli occhi del Maestro, quanto sia capace di accendere i sensi e di illuminare un mondo. Ogni oggetto del desiderio, d’altra parte ha inevitabilmente a che fare con la luce, visto che de-siderare significa “smettere di guardare le stelle” e quindi sentirne la mancanza…

Dante e la “teoria” della luce

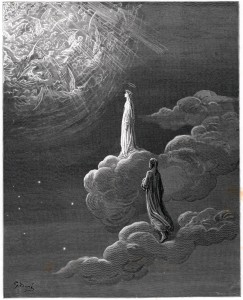

Veramente felice è colui che vede, il teoros. La tradizione classica ci ha consegnato in eredità l’idea che il massimo appagamento sia dato dalla visione, dalla contemplazione, dalla conoscenza (mentre l’Ade, lo spazio infernale, è il luogo oscuro, dove non c’è nulla da vedere). Per Dante l’inferno è loco d’ogne luce muto (V), dove con un accostamento sinestetico si dice che manca la luce e la comunicazione. Nel Vangelo di Giovanni c’è la base teologica del rapporto tra parola e luce, quando l’evangelista scrive: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio […]. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini” (1, 1-4). Nel prologo della Commedia viene descritto lo smarrimento di Dante nella selva oscura: c’è la paura, ma c’è anche la percezione di avere smarrito la diritta via, cioè il riconoscimento dell’errore. Dante passa la notte all’interno della selva, finché non giunge sul far del mattino ai piedi di un colle. Il suo primo istinto è di levare lo sguardo in alto per fissare il sole, l’astro che mena dritto altrui per ogne calle (I, 18). Nell’indicazione del menare dritto c’è l’avvertimento della possibilità di superare l’impasse: per ritrovare la diritta via, bisogna orientarsi verso la luce. Nel tentativo di scalare il monte, Dante sperimenta però un fallimento a causa dell’incontro con le tre belve feroci che lo risospingono indietro, là dove il sol tace (I, 60), altra espressione in cui parola e luce sono unite. A questo punto avviene l’incontro con chi per lungo silenzio parea fioco (I, 63), cioè con chi – Virgilio, la ragione… – per troppo tempo non ha potuto parlare e, come una fiammella, rischia di spegnersi. Dante chiede aiuto, si affida. Questo è il primo incontro che Dante fa, ma è talmente decisivo che da questo momento in poi non sarà mai più solo. Chiedere aiuto significa rifiutare la logica solipsistica, segnala la necessità che l’individuo ha della relazione e degli altri. Che poi questo altro sia Virgilio, che viene definito de li altri poeti onore e lume (I, 82), non fa che rinsaldare il presupposto che la parola e la luce siano intimamente connesse. Ci sono altre due indicazioni che Dante usa per dire che nell’inferno regna il buio: aere sanza stelle e aura sanza tempo tinta. E, se la prima espressione risulta piana, più problematico è cogliere il senso della seconda. Dante aveva scritto nel Convivio che il tempo (secondo Aristotele) può essere considerato linearmente come “numero di movimento secondo prima e poi”, ma anche ciclicamente come “numero di movimento celestiale lo quale dispone le cose di qua giù diversamente a ricevere alcuna informazione” (IV 2, 6). L’aere sanza stelle, l’aura sanza tempo, indica che nell’inferno non c’è l’influsso celestiale, non c’è l’informazione che quest’influsso produce, manca la capacità dell’essere di divenire. Essere nel tempo significa proprio questo: poter divenire, essere esposti alla possibilità del

Veramente felice è colui che vede, il teoros. La tradizione classica ci ha consegnato in eredità l’idea che il massimo appagamento sia dato dalla visione, dalla contemplazione, dalla conoscenza (mentre l’Ade, lo spazio infernale, è il luogo oscuro, dove non c’è nulla da vedere). Per Dante l’inferno è loco d’ogne luce muto (V), dove con un accostamento sinestetico si dice che manca la luce e la comunicazione. Nel Vangelo di Giovanni c’è la base teologica del rapporto tra parola e luce, quando l’evangelista scrive: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio […]. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini” (1, 1-4). Nel prologo della Commedia viene descritto lo smarrimento di Dante nella selva oscura: c’è la paura, ma c’è anche la percezione di avere smarrito la diritta via, cioè il riconoscimento dell’errore. Dante passa la notte all’interno della selva, finché non giunge sul far del mattino ai piedi di un colle. Il suo primo istinto è di levare lo sguardo in alto per fissare il sole, l’astro che mena dritto altrui per ogne calle (I, 18). Nell’indicazione del menare dritto c’è l’avvertimento della possibilità di superare l’impasse: per ritrovare la diritta via, bisogna orientarsi verso la luce. Nel tentativo di scalare il monte, Dante sperimenta però un fallimento a causa dell’incontro con le tre belve feroci che lo risospingono indietro, là dove il sol tace (I, 60), altra espressione in cui parola e luce sono unite. A questo punto avviene l’incontro con chi per lungo silenzio parea fioco (I, 63), cioè con chi – Virgilio, la ragione… – per troppo tempo non ha potuto parlare e, come una fiammella, rischia di spegnersi. Dante chiede aiuto, si affida. Questo è il primo incontro che Dante fa, ma è talmente decisivo che da questo momento in poi non sarà mai più solo. Chiedere aiuto significa rifiutare la logica solipsistica, segnala la necessità che l’individuo ha della relazione e degli altri. Che poi questo altro sia Virgilio, che viene definito de li altri poeti onore e lume (I, 82), non fa che rinsaldare il presupposto che la parola e la luce siano intimamente connesse. Ci sono altre due indicazioni che Dante usa per dire che nell’inferno regna il buio: aere sanza stelle e aura sanza tempo tinta. E, se la prima espressione risulta piana, più problematico è cogliere il senso della seconda. Dante aveva scritto nel Convivio che il tempo (secondo Aristotele) può essere considerato linearmente come “numero di movimento secondo prima e poi”, ma anche ciclicamente come “numero di movimento celestiale lo quale dispone le cose di qua giù diversamente a ricevere alcuna informazione” (IV 2, 6). L’aere sanza stelle, l’aura sanza tempo, indica che nell’inferno non c’è l’influsso celestiale, non c’è l’informazione che quest’influsso produce, manca la capacità dell’essere di divenire. Essere nel tempo significa proprio questo: poter divenire, essere esposti alla possibilità del  mutamento (cosa da cui i dannati sono esclusi). Ritrovare la dritta via significa allora ritrovare la via del cielo. Le stelle, per tutta la cultura medievale, per indovini, navigatori, astronomi, erano un punto di riferimento essenziale, imprescindibile. Il maestro di Dante, Brunetto, gli raccomanda: “Se tu segui tua stella, / non puoi fallire a glorïoso porto” (Inf. XV, 55 – 56). Le stelle hanno un rapporto diretto con l’azione umana visto che “le rote magne / […] drizzan ciascun seme ad alcun fine / secondo che le stelle son compagne” (Purg. XXX, 109-111). Questa convinzione solleva problemi capitali relativi alla libertà dell’azione umana tanto che nel canto centrale della Commedia, Dante chiede a Marco Lombardo se la corruzione del mondo sia dovuta all’influsso degli astri o all’azione degli uomini. La risposta è categorica: “Lo cielo i vostri movimenti inizia; / non dico tutti, ma, posto ch’i’ ‘l dica, / lume v’è dato a bene e a malizia, / e libero voler” (Purg. XVI, 73-76). Dunque l’uomo ha la facoltà di discernere e di orientarsi verso il cielo stellato sopra di lui e la legge morale dentro di lui. L’aspetto più interessante della prospettiva dantesca è che il percorso cognitivo-visivo-beatifico è caratterizzato e reso possibile da una qualità affettiva, da un’intensità amorosa. La beatitudine, per Dante, è una visione che produce una comprensione e induce una partecipazione. Visio, comprehensio, fruitio: di questo si sostanzia la felicità paradisiaca secondo Dante. La visione non è passiva, non è puramente scopica, ma è attiva, produce una partecipazione, un incontro, una relazione.

mutamento (cosa da cui i dannati sono esclusi). Ritrovare la dritta via significa allora ritrovare la via del cielo. Le stelle, per tutta la cultura medievale, per indovini, navigatori, astronomi, erano un punto di riferimento essenziale, imprescindibile. Il maestro di Dante, Brunetto, gli raccomanda: “Se tu segui tua stella, / non puoi fallire a glorïoso porto” (Inf. XV, 55 – 56). Le stelle hanno un rapporto diretto con l’azione umana visto che “le rote magne / […] drizzan ciascun seme ad alcun fine / secondo che le stelle son compagne” (Purg. XXX, 109-111). Questa convinzione solleva problemi capitali relativi alla libertà dell’azione umana tanto che nel canto centrale della Commedia, Dante chiede a Marco Lombardo se la corruzione del mondo sia dovuta all’influsso degli astri o all’azione degli uomini. La risposta è categorica: “Lo cielo i vostri movimenti inizia; / non dico tutti, ma, posto ch’i’ ‘l dica, / lume v’è dato a bene e a malizia, / e libero voler” (Purg. XVI, 73-76). Dunque l’uomo ha la facoltà di discernere e di orientarsi verso il cielo stellato sopra di lui e la legge morale dentro di lui. L’aspetto più interessante della prospettiva dantesca è che il percorso cognitivo-visivo-beatifico è caratterizzato e reso possibile da una qualità affettiva, da un’intensità amorosa. La beatitudine, per Dante, è una visione che produce una comprensione e induce una partecipazione. Visio, comprehensio, fruitio: di questo si sostanzia la felicità paradisiaca secondo Dante. La visione non è passiva, non è puramente scopica, ma è attiva, produce una partecipazione, un incontro, una relazione.

Ezio Alberione

Tratto da Lighting Fields, n. 3, dicembre 2004, Meeting, a cura di Artemide ed Editoriale Lotus, p. 6.

Si ringrazia Editoriale Lotus per la collaborazione

Ezio Alberione è un fratello che ci ha lasciati troppo presto ed è sempre nei nostri pensieri. Lui sarebbe stato certamente il motore di questo sito, avrebbe coinvolto tutti con passione, entusiasmo, intelligenza. Perciò ci è apparso naturale che per l’apertura di duel-web Ezio ci fosse. Con un suo scritto che ci accompagna in questa nuova avventura. E allevia il nostro rimpianto.

(Massimo Rota)