Visitabile fino al 6 gennaio 2020, la prima personale italiana di Luc Tuymas (Mortsel, Belgio, 1958) allestita negli spazi di Palazzo Grassi a Venezia, raccoglie oltre 80 opere, tracciando un percorso incentrato sulla pittura grazie a una vasta selezione di lavori realizzati dal 1986 a oggi. (In apertura Twenty Seventeen, 2017, olio su tela, Pinault Collection, Photo credits: Studio Luc Tuymans, Antwerp).

Ad accogliere il visitatore l’unica opera non pittorica, Schwarzheide (2019), realizzata in situ per l’atrio di Palazzo Grassi: un mosaico di oltre 80 mq che riproduce l’omonimo quadro realizzato dall’artista proprio nel 1986, a sua volta riproduzione di un disegno di Alfred Kantor, sopravvissuto ai campi di concentramento tedeschi, dove i detenuti realizzavano in segreto disegni che tagliavano poi a strisce per nasconderli e farli fuggire alla confisca, e il cui soggetto poteva essere compreso solo ricomponendone le parti. La successione di alberi neri che celavano ai più la vista del campo, costituiscono un paesaggio naturale che viene ingrandito fino ad assumere le dimensioni di una pavimentazione urbana, la quale si dissolve sotto gli sguardi dei visitatori, per poi essere ricomposta a livello delle balaustre che dominano l’atrio, nell’avanzamento del percorso di visita. Tuymans ci immerge da subito nelle riflessioni che pervadono tutta l’esposizione, ovvero il focus sullo sguardo, l’ambiguità delle immagini e la necessità di verificarne le fonti; nell’interrogarsi sulla veridicità dell’immagine si pone e ci pone in una zona che si colloca a metà tra realtà e rappresentazione, oltre l’inquadratura, in una nebulosa di senso che pertiene alla “falsificazione della realtà”, come la definisce lo stesso Tuymans. L’artista belga assorbe le immagini prodotte dalla realtà, dalla nostra civiltà, dai media, per restituire allo spettatore impressioni e ricordi: il suo occhio cinematografico inquadra l’esistente ma non lo registra, bensì lo lavora e lo predispone a significare.

In Wandeling (Passeggiata, 1989), un gruppo di uomini e donne attraversa una distesa grigia, difficilmente identificabile in terra, neve o cielo, tagliando la tela in diagonale. Al loro fianco un albero spoglio. Ma non si tratta di una semplice passeggiata: la fonte iconografica del dipinto è infatti la fotografia di un gruppo di dignitari nazisti. In questa tela, così come in Our New Quarters (Il nostro nuovo alloggio, 1986) o in Recherches (Ricerche, 1989), e ancora in Die Zeit (Il tempo, 1988), Tuymans non affronta il soggetto direttamente, ma segue dettagli, tracce, parla di sintomi, di premonizioni di un fuori campo della rappresentazione. Le opere non descrivono direttamente la guerra o l’Olocausto, ma attraverso tocchi indistinti, inquietanti, turbano lo spettatore instillando in esso un dubbio sulla propria capacità di analizzare il contenuto dell’immagine, realizzando una sorta di off screen emotivo, in cui la banalità del male è presente solo come assenza.

Insieme al fuori campo anche la nozione di primo piano attraversa sovente l’opera di Tuymans, come in Pillows (Cuscini, 1994), Pigeons (Piccioni, 2018) e Fingers (Dita, 1995): a dispetto dei titoli espliciti, le tele restituiscono una sensazione di imprecisione e una scarsa distinzione del soggetto trattato e dichiarato. Ciò che percepiamo non è il visibile, ma, per dirla alla Ejzenštejn, un “non-figurabile” che è la somma di più “figurabili”. I bulbi oculari dei piccioni, ingranditi ai massimi livelli in uno zoom estremo della videocamera/pennello, perdono la loro natura animale per suggerire lo sguardo freddo di una telecamera orwelliana che ci osserva.

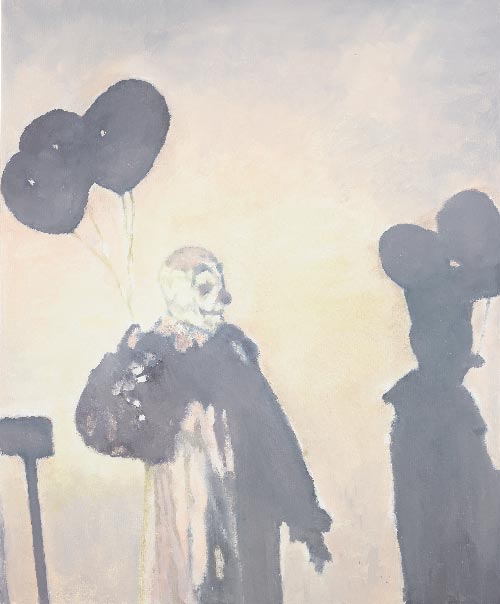

Il legame con il cinema e l’audiovisivo si espleta anche nelle fonti: in Technicolor e Peaches (Pesche), entrambi del 2012, e provenienti da un filmato pubblicitario del 1913, l’autore gioca con i bianchi in una rappresentazione sfalsata della realtà in cui i soggetti, spettrali, sembrano essere illuminati da una proiezione cinematografica; lo sguardo dell’inquietante clown di Ballone (Palloncini, 2017) rievoca le atmosfere del cinema espressionista degli anni Trenta; il documentario è invece la fonte iconografica dei ritratti del cannibale Sagawa, mentre il bambino ritratto in The Valley (La valle, 2007) altri non è che il protagonista de Il villaggio dei dannati (1960) di Wolf Rilla. L’impotenza dell’essere umano di fronte a un potere assoluto e ingiustificabile è invece ben espressa dal volto della condannata a morte di Twenty Seventeen (Duemila diciassette, 2017), fotogramma estrapolato dalla serie televisiva distopica brasiliana 3%. Ed è ancora una volta il cinema a fungere da ispirazione per Tuymans, nella tela del 2015 ispirata e dedicata a quella che l’artista, cinefilo, reputa essere una delle migliori pellicole della storia della settima arte, ovvero Il disprezzo (1963) di Jean-Luc Godard. L’immagine del quadro è uno scorcio degli interni della casa di Curzio Malaparte, dove lo scrittore redasse La pelle (1949), romanzo che da il nome all’intera mostra. Vediamo solo un camino e una finestra, nulla che in realtà ci riconduca alla villa progettata da Adalberto Libera. Anche questo quadro gioca sull’inganno dell’immagine. In questo lungo percorso Luc Tuymans non prende per mano lo spettatore, anzi gli chiede uno sforzo di ravvicinamento. L’invito è quello di vedere questa mostra più e più volte, per scorgere ciò che l’intensità e la violenza delle immagini rimandano fuori campo: più si guarda, più si percepisce ciò che non si vede.