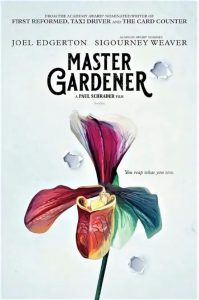

Un uomo sta seduto alla scrivania stendendo, a penna, appunti sull’arte dei giardini e su diversi tipi di piante. L’ordine prima di tutto. Il catalogo accurato, che dà pace e sicurezza. Master Gardener, presentato fuori concorso a Venezia in occasione del Leone d’oro alla carriera consegnato al regista nel 2022, riporta Paul Schrader in quel cinema gelido, fatto di geometrie inquietanti, vuoti, silenzi, armonie, che nascondono, però, un fuoco mai spento, tenuto nascosto nell’apparente simmetria di un giardino perfetto, come quello che circonda la tenuta di Norma Haverhill. Qui piante, essenze, fiori, vialetti e serre vivono nel tripudio della perfezione. Si sta organizzando un concorso che richiederà tempo e lavoro, ma la vittoria è sicura. In questo inizio austero, il nuovo film di Schrader procede con la precisione di un orologio e con l’equivoco ricercato di un microcosmo isolato dal mondo, lontano dalla realtà, come sospeso in un tempo fatto di piacevole ripetizione. Anche la luce sembra fare a meno delle ombre come in un The Truman Show in chiave agreste, dove, però, tutti, o quasi, conoscono il doppio ruolo/volto di ciascuno, la vita passata che non passa.

Un uomo sta seduto alla scrivania stendendo, a penna, appunti sull’arte dei giardini e su diversi tipi di piante. L’ordine prima di tutto. Il catalogo accurato, che dà pace e sicurezza. Master Gardener, presentato fuori concorso a Venezia in occasione del Leone d’oro alla carriera consegnato al regista nel 2022, riporta Paul Schrader in quel cinema gelido, fatto di geometrie inquietanti, vuoti, silenzi, armonie, che nascondono, però, un fuoco mai spento, tenuto nascosto nell’apparente simmetria di un giardino perfetto, come quello che circonda la tenuta di Norma Haverhill. Qui piante, essenze, fiori, vialetti e serre vivono nel tripudio della perfezione. Si sta organizzando un concorso che richiederà tempo e lavoro, ma la vittoria è sicura. In questo inizio austero, il nuovo film di Schrader procede con la precisione di un orologio e con l’equivoco ricercato di un microcosmo isolato dal mondo, lontano dalla realtà, come sospeso in un tempo fatto di piacevole ripetizione. Anche la luce sembra fare a meno delle ombre come in un The Truman Show in chiave agreste, dove, però, tutti, o quasi, conoscono il doppio ruolo/volto di ciascuno, la vita passata che non passa.

Perché il sapiente giardiniere era un suprematista bianco, violento e spietato, poi pentitosi e divenuto informatore della polizia e inserito in un programma di protezione testimoni che lo ha portato tra le aiuole sontuose di una ricca “sudista”, bianca, severa e con una passione morbosa (assecondata) per il giovane redento. Colpa, espiazione, redenzione (come in tutto il cinema di Schrader e ancor più negli ultimi First Reformed e Il collezionista di carte con cui forma un’ideale trilogia). E non è casuale che la proprietà porti il nome di Gracewood Gardens. L’alfabeto morale del regista di American Gigolò compone presto il suo discorso rituale che prevede la rottura degli schemi e la rinascita, che non vuol dire felicità, ma solo la costruzione di un nuovo equilibrio e di nuove regole. Si deve, tuttavia, attraversare il dolore prima di arrivare alla catarsi e il melodramma (proprio come in Forever Mine) impone l’uscita dai fondali prevedibili del giardino per un bagno di realtà, tra criminalità di strada, spacciatori, tossicodipendenti. Le “male erbe”, di cui tanto si parlava, vengono stanate e sono pronte a uscire da un ambito simbolico per insinuarsi a viso aperto nell’Eden protetto dalla statua di un angelo alato. Carrelli speculari attraversano i luoghi emblematici di  segno opposto e i contrasti affiorano con violenza, perché le tensioni non si sono mai spente, nonostante la perfezione di un contesto che si impone sulla natura selvaggia. È la fotografia della società americana, quella dell’apparenza, incrinata di continuo dall’odio razziale, dalla violenza che viene insegnata e quasi imposta, dal principio di disuguaglianza predominante. E a nulla servono i sogni di fiori che sbocciano magicamente lungo una strada notturna.

segno opposto e i contrasti affiorano con violenza, perché le tensioni non si sono mai spente, nonostante la perfezione di un contesto che si impone sulla natura selvaggia. È la fotografia della società americana, quella dell’apparenza, incrinata di continuo dall’odio razziale, dalla violenza che viene insegnata e quasi imposta, dal principio di disuguaglianza predominante. E a nulla servono i sogni di fiori che sbocciano magicamente lungo una strada notturna.