Quando si parla di comunità nera americana e cinema, il black horror non è tra i primi argomenti a ricevere la giusta attenzione, soppiantato com’è da filoni più storicizzati e cult (si pensi alla blaxploitation, nella più stringente accezione noir-poliziesca) o dalle opere più direttamente militanti di cineasti come Spike Lee o, prima ancora, Melvin Van Peebles. Probabilmente è a Jordan Peele che va ascritto il merito di aver acceso più di recente i riflettori su un sottogenere costante e abbastanza prolifico nei titoli, ma ancora abbastanza sporadico nel dibattito critico, nonostante tutte le implicazioni che pure naturalmente reca con sé, data la natura da sempre speculativa (ovvero critica e sociologica) dell’horror. Non si tratta infatti di individuare soltanto i film girati da o con protagonisti artisti di colore, quanto di affrontare un genere che rivisita la tradizione ribaltandone gli assunti, che poi è la via più breve per arrivare alla verità. Ovvero quella di un cinema che, nel raccontare la “paura dell’uomo nero”, sa creare spauracchi convincenti (si pensi a Blacula o Candyman), ma mette soprattutto sotto i riflettori i timori innati di una comunità, quella afroamericana, storicamente ricondotta ai margini delle narrazioni, confinata in ruoli destinati a tragica fine (“il nero muore sempre per primo”), fino a togliere la polvere da sotto il tappeto della Storia. Rispuntano così gli spettri del colonialismo, del razzismo sistemico che nel tempo ha dato tanti martiri (da Rodney King a George Floyd) e pochi colpevoli, fino alle fondamenta della lotta di classe. Che sono poi ciò di cui l’uomo nero stesso ha (ed è stato costretto ad avere) paura. (In apertura un’immagine tratta da Nope di Jordan Peele).

Quando si parla di comunità nera americana e cinema, il black horror non è tra i primi argomenti a ricevere la giusta attenzione, soppiantato com’è da filoni più storicizzati e cult (si pensi alla blaxploitation, nella più stringente accezione noir-poliziesca) o dalle opere più direttamente militanti di cineasti come Spike Lee o, prima ancora, Melvin Van Peebles. Probabilmente è a Jordan Peele che va ascritto il merito di aver acceso più di recente i riflettori su un sottogenere costante e abbastanza prolifico nei titoli, ma ancora abbastanza sporadico nel dibattito critico, nonostante tutte le implicazioni che pure naturalmente reca con sé, data la natura da sempre speculativa (ovvero critica e sociologica) dell’horror. Non si tratta infatti di individuare soltanto i film girati da o con protagonisti artisti di colore, quanto di affrontare un genere che rivisita la tradizione ribaltandone gli assunti, che poi è la via più breve per arrivare alla verità. Ovvero quella di un cinema che, nel raccontare la “paura dell’uomo nero”, sa creare spauracchi convincenti (si pensi a Blacula o Candyman), ma mette soprattutto sotto i riflettori i timori innati di una comunità, quella afroamericana, storicamente ricondotta ai margini delle narrazioni, confinata in ruoli destinati a tragica fine (“il nero muore sempre per primo”), fino a togliere la polvere da sotto il tappeto della Storia. Rispuntano così gli spettri del colonialismo, del razzismo sistemico che nel tempo ha dato tanti martiri (da Rodney King a George Floyd) e pochi colpevoli, fino alle fondamenta della lotta di classe. Che sono poi ciò di cui l’uomo nero stesso ha (ed è stato costretto ad avere) paura. (In apertura un’immagine tratta da Nope di Jordan Peele).

Il corposo saggio Black Fears Matter! Viaggio nel black horror contemporaneo (442 pagine, 20 euro), uscito per Les Flaneurs Edizioni nella collana Boulevard, cerca proprio di tracciare una mappa del fenomeno, attraverso la prospettiva critico-militante offerta da Dikotomiko, micro collettivo pugliese formato da Massimiliano Martiradonna e Mirco Moretti. Il che significa non solo offrire al lettore una ricognizione lungo quarant’anni di cinema, ma anche affondare il coltello nella piaga storico-sociale di tutte le problematiche che la comunità nera americana affronta dalle origini e che il genere (come già ribadito) riesce ad analizzare puntualmente. Data l’ampiezza del fenomeno, gli autori individuano un percorso che parte dagli anni Ottanta, fino al presente di Nope, del già citato Peele. Undici capitoli che, spaziando tra cinema, musica e piccolo schermo, raccontano non solo i capisaldi, ma anche i titoli meno noti, più curiosi e importanti per ribadire la persistenza di un immaginario capace di dare corpo tanto a percorsi autoriali quanto a derive più squisitamente commerciali. Il tutto in nome di una paura radicata nella società e sintetizzata dalla breve carrellata introduttiva di articoli di giornali, con le notizie dei cittadini neri morti per mano della polizia e che trovano un contrappunto costante nella rievocazione di tragici fatti storici sparsi tra le varie pagine (come il massacro di Tulsa del 1921 nel decimo capitolo, rimosso scientificamente e riemerso solo in tempi più recenti).

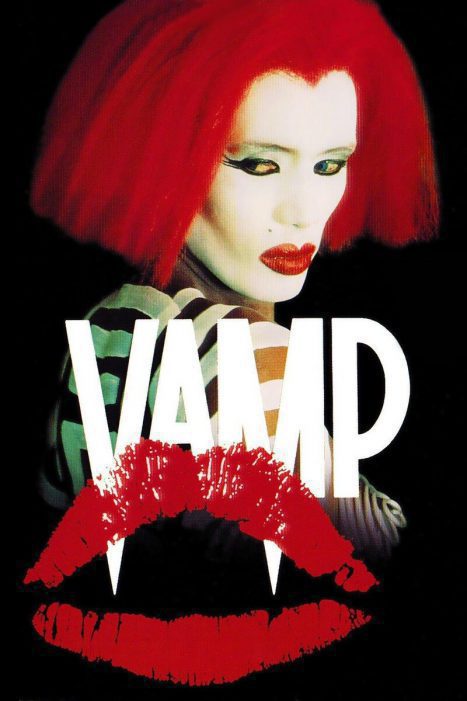

Si parte quindi dall’iconografia anni Ottanta simboleggiata dal parallelismo tra Michael Jackson (il seminale videoclip Thriller, ma anche quello di Ghost) e Grace Jones (Vamp), perfetti per come assorbivano e facevano proprie le figure retoriche e mitologiche del genere (zombi e fantasmi per il primo, vampiro per la seconda), in un mix di rilettura e ripensamento dell’identità propedeutico al prosieguo del discorso. Che passa quindi alle variazioni d’autore del mito vampiresco, tra il capolavoro Ganja e Hess di Bill Gunn e il suo remake Il sangue di Cristo, di Spike Lee, detentori (quasi) assoluti del secondo capitolo. I tempi sono quindi maturi per proseguire sulla traccia del vampirismo black nell’horror, da Blacula a Blade (terzo capitolo), per poi passare a “mostri, alieni, demoni e fantasmi” (quarto), le case più o meno stregate, da quella “nera” di Wes Craven all’importante e sfortunato outsider Beloved di Jonathan Demme e Oprah Winfrey (sesto), fino alle mutazioni corporali tra Victor Halperin e Bertrand Bonello (settimo). In mezzo, totemico, il villain per eccellenza Candyman, creato da due bianchi (Clive Barker che scrisse il racconto e Bernard Rose che lo portò al cinema) e assunto a spauracchio della comunità nera, in una dinamica duale di respingimento e appartenenza ben sintetizzata dalla distanza fra il capostipite di un cineasta inglese in trasferta americana e il remake scritto e prodotto da Jordan Peele. Proprio al regista di Get Out sono dedicati poi l’ottavo e l’undicesimo capitolo (quest’ultimo tutto su Nope), con il nono e il decimo che aprono una finestra sulle contaminazioni tra hip hop e horror e sulle derive del piccolo schermo. In chiusura una bella postfazione di Roberto Silvestri, che in certo qual modo compendia la ricognizione dei Dikotomiko, ampliando il discorso sulle origini, dal dimenticato Oscar Micheaux, passando per Romero, con qualche nota fondamentale ancora su Peele e sulle sue analisi identitarie e sociali interne alla stessa comunità nera affrontate in Noi, con la dicotomia (non a caso) fra i protagonisti borghesi e i loro doppi homeless del sottosuolo (“la visualizzazione horror della teoria di Peele: natura contro educazione”). La prosa di Dikotomiko è incalzante, senza pause in quello che sembra un flusso di coscienza horror che attraversa e accomuna una visione finalizzata a ridare luce a ciò che era stato dimenticato e che con le sue verità può ristabilire un ordine naturalmente compromesso. Tante le divagazioni,  interessanti, in una struttura a mosaico che dal cinema confluisce naturalmente nella cronaca, nell’aneddotica più pregnante e mai scontata, ma sempre sorretta da una attenta documentazione, tra la nascita di #blacklivesmatter e questioni come la cancel culture, per dimostrare che i due scrittori non hanno paura di schierarsi dalla parte giusta. Quella dell’uomo nero, appunto.

interessanti, in una struttura a mosaico che dal cinema confluisce naturalmente nella cronaca, nell’aneddotica più pregnante e mai scontata, ma sempre sorretta da una attenta documentazione, tra la nascita di #blacklivesmatter e questioni come la cancel culture, per dimostrare che i due scrittori non hanno paura di schierarsi dalla parte giusta. Quella dell’uomo nero, appunto.