La circostanza fortunata vuole che in meno di un mese, e sullo stesso canale Rai, si sia potuto assistere alla cerimonia di consegna dei premi Oscar e al festival di Sanremo. Il parallelo che ne viene fuori è interessante: due momenti in cui si celebrano la musica e il cinema, all’interno di uno spettacolo “bolla” che mai come quest’anno si è preoccupato di non disturbare troppo l’establishment conservatore al potere, pur quando dava l’impressione di voler assestare qualche stoccata ai problemi del nostro tempo. In entrambi i casi con un presentatore-controllore sempre pronto a intervenire, magari cercando di non far avvertire troppo la natura “scritta” dello show, in favore di uno spettacolo più snello (con tanto di frecciatine alla durata eccessiva). Pensare oggi a quanto Conan O’Brien sia stato seminale nell’affermazione dell’umorismo irriverente dei Simpson, quello che simili cerimonie le demoliva senza troppe remore, sembra davvero roba da passatisti di fronte alle battute poco efficaci dell’apertura. Di fatto, la sua presenza è sembrata più che altro volta a giustificare una volontà di tornare alle cerimonie più frizzanti di un tempo, ma con risultati fiacchi: ai pompieri di Los Angeles chiamati a testimoniare i gravi danni degli incendi che hanno afflitto la metropoli californiana, pronunciando sul palco pochi jokes di scarsa qualità, preferiamo quindi il Ben Stiller “boicottato” dalla scenografia mentre annuncia l’Oscar per la stessa categoria. Ma d’altra parte, si sa, gli Oscar sono in debito d’ossigeno verso un pubblico che non li premia più con gli alti ascolti di un tempo, mentre gli analisti ne hanno osservato per anni la deriva eccessivamente preoccupata di dare spazio a un progressismo giusto nei termini ma che nella sostanza faceva rima con uno spettacolo ingessato e senza troppo pepe – e qui sarebbe interessante un altro parallelo con i Bafta, e con lo strepitoso sketch di tre anni fa con Lee Mack and Chris McCausland tutto giocato sulla cecità del secondo con un’autoironia irresistibile che è il miglior segnale di inclusività possibile.

La circostanza fortunata vuole che in meno di un mese, e sullo stesso canale Rai, si sia potuto assistere alla cerimonia di consegna dei premi Oscar e al festival di Sanremo. Il parallelo che ne viene fuori è interessante: due momenti in cui si celebrano la musica e il cinema, all’interno di uno spettacolo “bolla” che mai come quest’anno si è preoccupato di non disturbare troppo l’establishment conservatore al potere, pur quando dava l’impressione di voler assestare qualche stoccata ai problemi del nostro tempo. In entrambi i casi con un presentatore-controllore sempre pronto a intervenire, magari cercando di non far avvertire troppo la natura “scritta” dello show, in favore di uno spettacolo più snello (con tanto di frecciatine alla durata eccessiva). Pensare oggi a quanto Conan O’Brien sia stato seminale nell’affermazione dell’umorismo irriverente dei Simpson, quello che simili cerimonie le demoliva senza troppe remore, sembra davvero roba da passatisti di fronte alle battute poco efficaci dell’apertura. Di fatto, la sua presenza è sembrata più che altro volta a giustificare una volontà di tornare alle cerimonie più frizzanti di un tempo, ma con risultati fiacchi: ai pompieri di Los Angeles chiamati a testimoniare i gravi danni degli incendi che hanno afflitto la metropoli californiana, pronunciando sul palco pochi jokes di scarsa qualità, preferiamo quindi il Ben Stiller “boicottato” dalla scenografia mentre annuncia l’Oscar per la stessa categoria. Ma d’altra parte, si sa, gli Oscar sono in debito d’ossigeno verso un pubblico che non li premia più con gli alti ascolti di un tempo, mentre gli analisti ne hanno osservato per anni la deriva eccessivamente preoccupata di dare spazio a un progressismo giusto nei termini ma che nella sostanza faceva rima con uno spettacolo ingessato e senza troppo pepe – e qui sarebbe interessante un altro parallelo con i Bafta, e con lo strepitoso sketch di tre anni fa con Lee Mack and Chris McCausland tutto giocato sulla cecità del secondo con un’autoironia irresistibile che è il miglior segnale di inclusività possibile.

Così, in un incedere un po’ affannoso e preoccupato della musica che scandiva la brevità dei discorsi, qualche sussulto è arrivato solo dalle categorie (a torto) considerate “minori”, come il miglior documentario andato al prezioso No Other Land del collettivo israelo-palestinese formato da Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal e Rachel Szor che hanno aperto la porta delle contraddizioni americane di fronte alla tragedia di Gaza. O al film d’animazione che ha visto il lettone Flow proseguire l’apertura della categoria verso un multiculturalismo tecnico, narrativo e culturale dopo il Pinocchio di del Toro, Il ragazzo e l’airone di Miyazaki e Spider-Man un nuovo universo, in barba ai lustri di monopolio disneyano – e gioverà ricordare che Flow, tra le altre cose, parla anche di un mondo in macerie dopo un’inondazione. L’animazione si conferma di qualità pure con il cortometraggio iraniano In the Shadow of the Cypress, con i registi Hossein Molayemi e Shirin Sohani che hanno ricevuto il visto all’ultimo momento e ci ricordano i talenti di una terra difficile – i colleghi Maryam Moghaddam and Behtash Sanaeeha ad esempio sono prossimi al processo in patria per il loro Il seme del fico sacro. E infine la statuetta per il miglior film internazionale, andata al bel Io sono ancora qui di Walter Salles, sulle conseguenze intime e personali portate nell’umanità dalla dittatura in Argentina, che in altre circostanze avrebbe forse meritato di più.

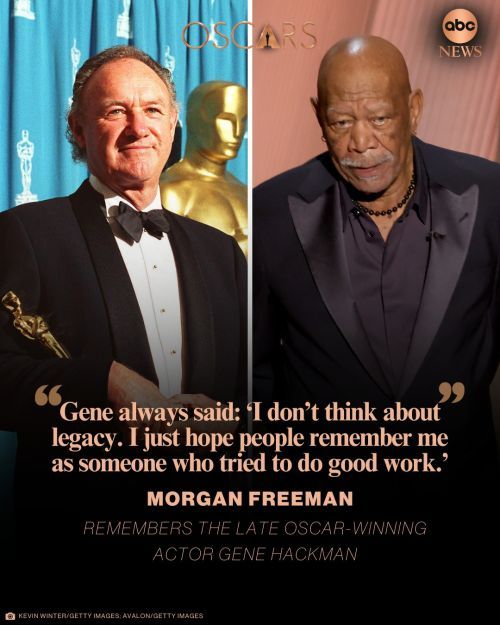

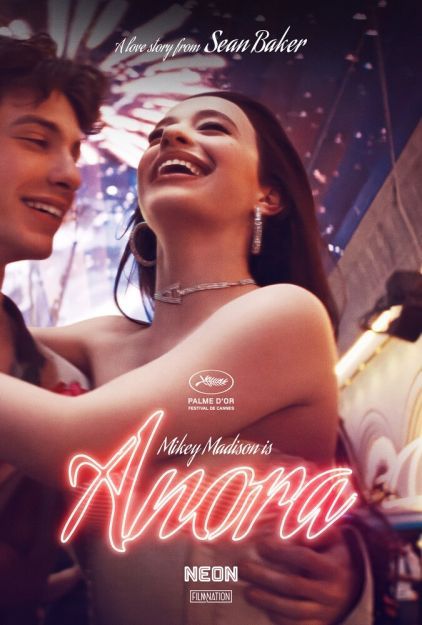

Per il resto è stata un’edizione di ripartenza, con un occhio saldamente ancorato al passato (e a film già forti di un buon percorso festivaliero), che ha esaltato (giustamente) il valore del cinema in sala, attaccando lo streaming e celebrando chi non c’è più attraverso un triplice momento amarcord. Al più classico e commovente in memoriam con molte personalità scomparse, prima fra tutte il grande Gene Hackman, vanno aggiunti infatti anche l’omaggio a Quincy Jones e, soprattutto, quello alla saga di 007, dal sapore elegiaco dopo l’estromissione della famiglia Broccoli per il passaggio a Amazon. Forse il momento più autenticamente politico se consideriamo come la saga sia nata nell’alveo dell’alto artigianato del cinema inglese, per poi essere adottata da Hollywood nel segno di una immigrazione in salsa pop che diventa il paradigma di questi premi ormai assurti a celebrazione internazionale del cinema di ogni latitudine. Ripartire daccapo era la via, dunque, e da quel cinema indipendente americano che guarda alla lezione della New Hollywood e al periodo di maggiore visibilità degli anni Novanta, con Quentin Tarantino non a caso incaricato di passare il testimone allo Sean Baker di Anora nel ruolo del pigliatutto: quattro delle cinque statuette andate al film le porta a casa lui, per produzione, regia, sceneggiatura e montaggio. In mezzo ci finisce anche l’ottima Mikey Madison migliore attrice protagonista, battezzata non a caso ancora da Tarantino e che soffia la statuetta a Demi Moore, segnale di quanto l’Academy ancora foraggi un’atavica perplessità verso il valore politico dell’horror. The Substance si consola con il premio al miglior make up, categoria in cui il genere l’ha sempre fatta da padrone.

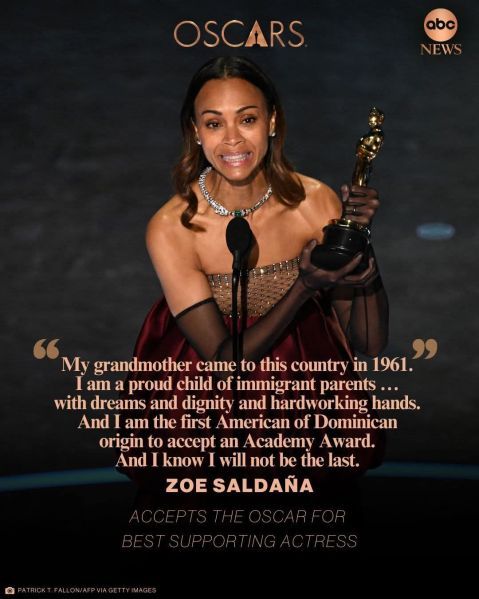

Un ritorno sul palco è anche quello di Adrien Brody, rivitalizzato da The Brutalist, con tanto di lungo discorso in cui l’attore ringrazia tutti tranne il regista Brady Corbet (visibilmente irritato alla fine). Un po’ come l’eccellente Zoe Saldaña, che non cita la collega Karla Maria Gascon travolta dalle polemiche. Un premio comunque simbolico quello della Saldaña, che tiene insieme una carriera eccellente fra generi e autorialità, blockbuster e progetti minori e che toglie le castagne dal fuoco all’Academy rispetto a un Emilia Perez inizialmente pensato come frontrunner e poi crollato ingiustamente nelle quotazioni, attaccato tanto dai conservatori che dal fronte più progressista per i presunti errori in materia di inclusività – che è un paradosso magnifico, l’invito a pensare fuori dagli schemi, ma per doverne rispettare altri. Jacques Audiard riesce comunque a salire sul palco insieme a Camille e Clément Ducol per ritirare il premio alla miglior canzone. Chiusura ancora una volta nel segno del classico, con il ritorno di Billy Crystal (“the greatest Oscar host ever”) insieme a Meg Ryan, già riuniti dal Superbowl, per premiare il miglior film. Si aspetta l’errore come fu per Moonlight, ma il passato ha insegnato anche su questo fronte.

Tutti i premi:

• Miglior film: Anora

• Miglior regia: Sean Baker per Anora

• Miglior attore protagonista: Adrien Brody per The Brutalist

• Miglior attrice protagonista: Mikey Madison per Anora

• Miglior attore non protagonista: Kieran Culkin per A Real Pain

• Miglior attrice non protagonista: Zoe Saldaña per Emilia Perez

• Miglior sceneggiatura non originale: Conclave (Peter Straughan)

• Miglior sceneggiatura originale: Anora (Sean Baker)

• Miglior film internazionale: Io sono ancora qui, di Walter Salles

• Miglior film d’animazione: Flow – Un mondo da salvare, di Gints Zilbalodis (Lettonia)

• Miglior lungometraggio documentario: No Other Land, di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal e Rachel Szor

• Miglior corto animato: In the Shadow of the Cypress, di Hossein Molayemi e Shirin Sohani (Iran)

• Miglior corto documentario: The Only Girl in the Orchestra – La storia di Orin O’Brien, di Molly O’Brien

• Miglior montaggio: Anora (Sean Baker)

• Miglior fotografia: The Brutalist (Lol Crawley)

• Miglior scenografia: Wicked (Nathan Crowley e Lee Sandales)

• Migliori costumi: Wicked (Paul Tazewell)

• Miglior make up: The Substance (Pierre-Oliver Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli)

• Migliori effetti speciali visivi: Dune – Parte due (Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe e Gerd Nefzer)

• Miglior suono: Dune – Parte due (Gareth John, Richard King, Ron Bartlett e Doug Hemphill)

• Miglior colonna sonora: The Brutalist (Daniel Blumberg)

• Miglior canzone: Emilia Perez – El mal, di Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard)

• Miglior cortometraggio: I’m not a robot, di Victoria Warmerdam