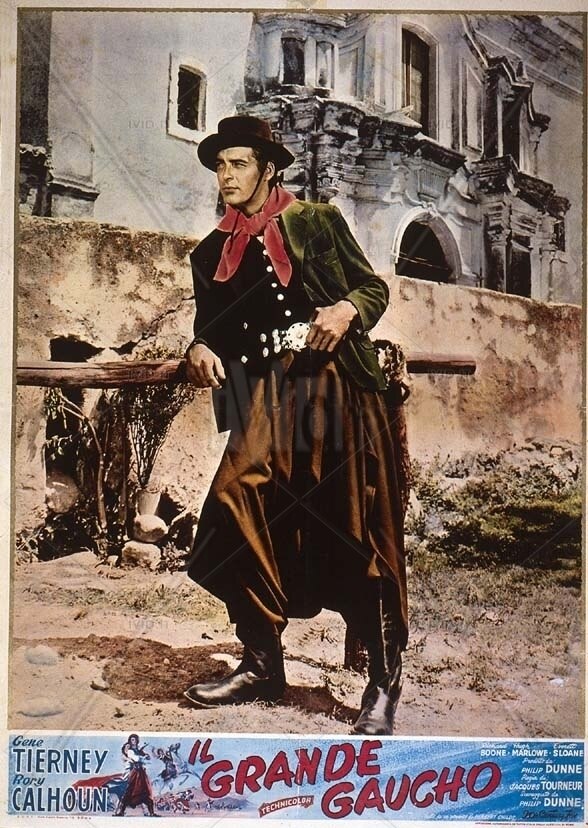

Davvero sorprendente che l’epopea western mostri come non mai il suo nucleo fondante in un film girato del tutto fuori e lontano dal suo territorio madre, per giunta nell’epoca del suo crepuscolo, negli anni ’50, quando il genere si avviava ormai al tramonto, nelle mani infine di un regista d’origini francesi, noto per i suoi noir e i suoi horror e che si cimentava per la prima volta con il genere. Parliamo di una copia vintage, in technicolor, riemersa dagli archivi televisivi per opera del BFI. Una di quelle copie comprate per fare rapidi telecinema e riempire i palinsesti televisivi di un tempo. Da nemiche del cinema, oggi ne sono la salvezza. Rimessa in proiezione, dopo l’accurato lavoro di rigenerazione, è spunto con i suoi colori saturi e i cieli pennellati d’indicazioni preziose per i restauratori, uniti al pubblico di Bologna in queste giornate del “cinema ritrovato”. Parliamo di Way of a Gaucho, un film del 1952 praticamente sconosciuto anche ai migliori estimatori di Jacques Tourneur, il regista del bacio della pantera, di uomini leopardo (qui non manca un puma sulle Ande) e delle passeggiate con gli zombie, sempre tra noir e horror. Eppure, per il suo storico maggiore, Chris Fujiwara, questo è “forse il più bel film di Tourneur”. Il film doveva essere diretto da un maestro dei western, Henry King (il festival per altro gli decida proprio quest’anno un’intera retrospettiva con undici titoli di cui ben quattro western, tra cui il classico Jesse James del 1939) che vi rinuncia a causa della malattia della moglie, dovendosi il film girare in Argentina.

Davvero sorprendente che l’epopea western mostri come non mai il suo nucleo fondante in un film girato del tutto fuori e lontano dal suo territorio madre, per giunta nell’epoca del suo crepuscolo, negli anni ’50, quando il genere si avviava ormai al tramonto, nelle mani infine di un regista d’origini francesi, noto per i suoi noir e i suoi horror e che si cimentava per la prima volta con il genere. Parliamo di una copia vintage, in technicolor, riemersa dagli archivi televisivi per opera del BFI. Una di quelle copie comprate per fare rapidi telecinema e riempire i palinsesti televisivi di un tempo. Da nemiche del cinema, oggi ne sono la salvezza. Rimessa in proiezione, dopo l’accurato lavoro di rigenerazione, è spunto con i suoi colori saturi e i cieli pennellati d’indicazioni preziose per i restauratori, uniti al pubblico di Bologna in queste giornate del “cinema ritrovato”. Parliamo di Way of a Gaucho, un film del 1952 praticamente sconosciuto anche ai migliori estimatori di Jacques Tourneur, il regista del bacio della pantera, di uomini leopardo (qui non manca un puma sulle Ande) e delle passeggiate con gli zombie, sempre tra noir e horror. Eppure, per il suo storico maggiore, Chris Fujiwara, questo è “forse il più bel film di Tourneur”. Il film doveva essere diretto da un maestro dei western, Henry King (il festival per altro gli decida proprio quest’anno un’intera retrospettiva con undici titoli di cui ben quattro western, tra cui il classico Jesse James del 1939) che vi rinuncia a causa della malattia della moglie, dovendosi il film girare in Argentina.

Siamo molto lontani, sia storicamente da quella “diplomazia del cinema” che spingeva in altri decenni le Majors a “invadere” i territori dell’America Latina, sia geograficamente dai confini innevati del Canada o assolati del Messico che faranno la fortuna di tanto western, americano e non. Qui il genere non viene tanto reinventato, bensì messo a nudo. Lo scontro tra civiltà e selvaggi, diventa uno scontro tutto interno al mondo occidentale, in questo caso tra tradizione latina e modernità anglosassone, ma non per ragioni etniche. Da una parte i gauchos che come i nativi americani vivono la Pampa come territorio senza confini, e dall’altra l’arrivo di uno Stato, quello argentino (per altro ringraziato nei titoli di testa, mostrando così senza reticenza l’intento “etico”, o se si vuole propagandistico, del film), che deve mettere recinti, istituire proprietà e far correre ovviamente i suoi treni. E ancor prima di questo, il conflitto è con la Legge, quella legge che si fa meccanica, imparziale, oggettiva, così levando la libertà che non conosce altra giustizia di quella che natura e sentimento impongono, dividendo tra giusti e disonorevoli, tra chi merita il comando e chi no. L’eroe del film, Rory Calhoun, è già un perdente, quello che in John Ford (per lui lo sceneggiatore, Philip Dunne, aveva già scritto Com’era verde la mia valle) accadrà solo negli ultimi western. Lui sa che la sua battaglia è persa. Tourneur, per dominare la sua nostalgia, come nei migliori western, ci mette il paesaggio. Solo che non è il simbolo di un mondo nuovo e potente da creare, come la Monument Valley di Ford, quanto l’annuncio di una bellezza e libertà tutta da perdere. Anche qui a conservarne lo spirito, per condizione data e non perché in fuga dal mutamento della propria, sono sempre le “ombre rosse” di quei limpidi paesaggi. Originali e struggenti i campi lunghi e i rapidi campi medi di battaglia a loro dedicati. Appena entrano in scena noi siamo già spiritualmente con loro. Abilmente Tourneur non li connota molto etnicamente, ma di certo non facciamo fatica a vedervi dei nativi americani, indios o altro che essi siano. Nascosti evidentemente dentro quelle montagne e dopo la prima sequenza non più mostrati, ma tanto più presenti. “Verranno tempi bui e se non troverai un capo degno a cui sottometterti dovrai farti capo tu stesso”. La frontiera nordamericana del “giardino promesso” qui diventa oltrepassare il confine umano tra civiltà e natura, diventa non poter sottostare ad alcuna disciplina astratta, quale quella di un Esercito, o anche quella di un Lavoro in fattoria, e per sfuggire a questa nuova Legge dell’uomo, doversi unire agli indiani. E quando si tenta la fuga, vi sono solo montagne invalicabile e nessuna “frontiera nuova” oltre di esse.

In pratica Tourneur mette a nudo il western e lo riporta alla tragedia, al conflitto già in nuce nella condizione umana, riacceso dalla modernità. Svela la mistificazione dentro il mito del territorio vergine. Questo non può esistere, o appartiene a un passato altrettanto mitico, in questo caso la Pampa, la sua sterminata solitudine, e le sue mandrie da dominare (da brivido la scena del travolgimento dei gauchos in fuga, e del suo controllo su di esse). Il passaggio alla modernità non nasce quindi dal nulla, non è un “nuovo mondo”, è dentro la storia di quello vecchio. Tutta l’America è infatti dentro l’Europa. Non solo quella latina, spagnola o portoghese, ma tutta. Incluso il selvaggio far west, anglosassone prima ancora che multiculturale. Il mito del “buon selvaggio” non ha bisogno di indigeni, è già dentro di noi, ed è tutt’altro che “selvaggio”, ha secoli di tradizione. A ben vedere numerosi erano già i western classici che avevano rinunciato ai “pellerossa”, focalizzando la loro attenzione sul rapporto tra Legge e Violenza. Si puntava, così, l’indice sul sopruso del più forte ai danni del più debole, o spesso di un’intera comunità che aspetta la Legge, negata ora da chi la esercita, come giudici corrotti al soldo dei latifondisti, ora semplicemente da banditi feroci. La Legge restava come civiltà. Qui, al contrario, quello che rende unico e diamantino questo western argentino è che invece la Legge e chi la esercita, compreso latifondisti e compagnie ferroviarie, sono a loro modo nel giusto. Sono il nuovo mondo. In quello vecchio vivono ancora eroi arcaici che uccidono per onore, e non capiscono di cosa dovrebbero pagarne colpa, come si rifiuterà di doversi sottoporre a qualsiasi disciplina neutrale, che non sia un “regno” meritato. La sua è quindi la più nobile delle libertà, l’unica. In un western classico diremmo che senza Legge. In verità in conflitto non sono il bene e il male, ma due mondi. Cos’altro è il western, diversamente? Solo che non voleva raccontarselo, anche quando sapeva farlo. Ne ha occasione questo regista estraneo a tutte le culture in gioco, né quelle coloniali in gioco, spagnoli, portoghesi e inglesi, né quelle in qual modo loro sottomesse, come irlandesi, italiani ed ebrei, che tra l’altro non è vero che trovarono solo negli Stati Uniti la loro nuova frontiera. Figlio di un regista francese, Maurice (giunto negli USA con l’Eclair e tra l’altro autore di uno splendido L’ultimo dei Mohicani del 1920, visto l’anno scorso alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone) prese quindicenne la cittadinanza statunitense proprio cento anni fa, nel 1919. La via del gaucho (il titolo italiano è Il grande gaucho) è il modo migliore per ricordarne il centenario in un’edizione del festival di Bologna che vede come protagonista Musidora, la protagonista della serie Les Vampires che vedeva tra le protagoniste anche sua madre, Louise Lagrange. Anche  questo sarebbe piaciuto di certo alla “femmina folle” di Gene Tierney, coprotagonista e anima del film, già dalla sua prima interpretazione resa icona western da un altro europeo non-wasp naturalizzato americano, Fritz Lang, nel suo primo western e primo film a colori, Il vendicatore di Jess il bandito del 1940. Speriamo che questa via piena di primati conduca ora al completo restauro del film, così da regalargli, con la sua digitalizzazione, una nuova e non rara possibilità di visione.

questo sarebbe piaciuto di certo alla “femmina folle” di Gene Tierney, coprotagonista e anima del film, già dalla sua prima interpretazione resa icona western da un altro europeo non-wasp naturalizzato americano, Fritz Lang, nel suo primo western e primo film a colori, Il vendicatore di Jess il bandito del 1940. Speriamo che questa via piena di primati conduca ora al completo restauro del film, così da regalargli, con la sua digitalizzazione, una nuova e non rara possibilità di visione.