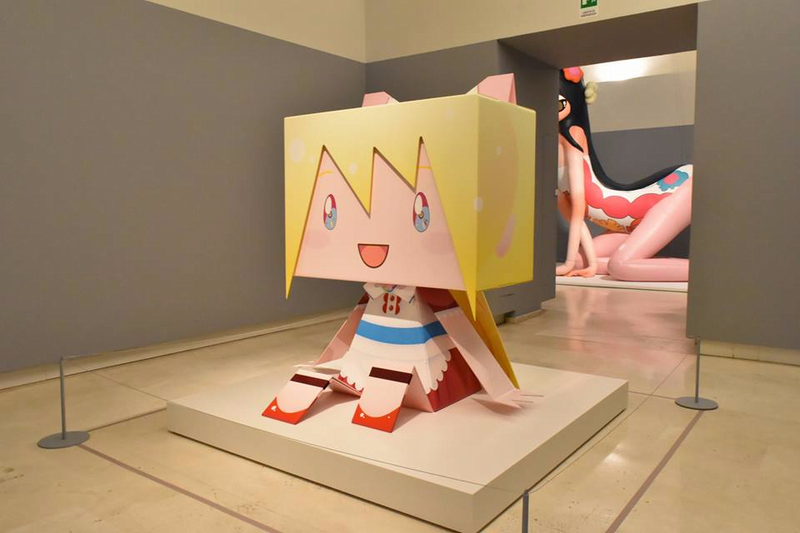

Ha un’importanza specifica il progetto di Mangasia: Wonderlands of Asian Comics, curato dall’esperto inglese Paul Gravett con la mostra svoltasi a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni che chiude il 21 gennaio. Innanzitutto per come rientra nelle meritevoli e per fortuna sempre meno sporadiche iniziative per sottrarre il fumetto a quella transmedialità che solo nominalmente vorrebbe “elevarlo”. Intenzione meritoria, ma che spesso finisce per ridurlo anzi alle dinamiche commerciali, e quindi ai fenomeni e all’iconografia spicciola. E poi perché, nel caso dell’Asia, il lavoro è complicato da una serie di elementi: ostracismi delle case di produzione, senso di alterità presso una fetta di pubblico, rivendicazioni esclusiviste di un’utenza specializzata e in odor di solipsismo. Il progetto tenta così di fornire un excursus sull’articolazione fumettistica dell’intero continente, pur tenendo naturalmente come punto di partenza e paragone l’industria nipponica che resta la principale (oltre che una delle più floride del mondo). Alla mostra, prossima a un tour mondiale di cinque anni, si accompagna così un libro, pubblicato in doppia versione: catalogo dell’evento e volume per le librerie, caratterizzato da una cover differente. Un bel compendio, che riassume i temi racchiusi sotto la crasi fra “Manga” e “Asia”, creando un neologismo propedeutico a una fruizione non convenzionale del tema. Il lavoro svolto da Gravett, insieme a una ventina di esperti, non intende infatti avvicinare soltanto il visitatore più o meno curioso alle varie forme espressive del cartaceo: il manga nipponico, il manwha coreano, il manhua cinese e il komic filippino, senza dimenticare poi i prodotti di Bangladesh, Butan, Cambogia, India, Indonesia, Malesia, Mongolia, Singapore, Taiwan, Tibet e Vietnam. L’allestimento e la trattazione sul libro edito da Thames & Hudson, al contrario, cercano di stabilire un dialogo transculturale, che restituisca l’idea di un continente sfaccettato, ma allo stesso tempo in cerca di una sorta d’identità comune.

Ha un’importanza specifica il progetto di Mangasia: Wonderlands of Asian Comics, curato dall’esperto inglese Paul Gravett con la mostra svoltasi a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni che chiude il 21 gennaio. Innanzitutto per come rientra nelle meritevoli e per fortuna sempre meno sporadiche iniziative per sottrarre il fumetto a quella transmedialità che solo nominalmente vorrebbe “elevarlo”. Intenzione meritoria, ma che spesso finisce per ridurlo anzi alle dinamiche commerciali, e quindi ai fenomeni e all’iconografia spicciola. E poi perché, nel caso dell’Asia, il lavoro è complicato da una serie di elementi: ostracismi delle case di produzione, senso di alterità presso una fetta di pubblico, rivendicazioni esclusiviste di un’utenza specializzata e in odor di solipsismo. Il progetto tenta così di fornire un excursus sull’articolazione fumettistica dell’intero continente, pur tenendo naturalmente come punto di partenza e paragone l’industria nipponica che resta la principale (oltre che una delle più floride del mondo). Alla mostra, prossima a un tour mondiale di cinque anni, si accompagna così un libro, pubblicato in doppia versione: catalogo dell’evento e volume per le librerie, caratterizzato da una cover differente. Un bel compendio, che riassume i temi racchiusi sotto la crasi fra “Manga” e “Asia”, creando un neologismo propedeutico a una fruizione non convenzionale del tema. Il lavoro svolto da Gravett, insieme a una ventina di esperti, non intende infatti avvicinare soltanto il visitatore più o meno curioso alle varie forme espressive del cartaceo: il manga nipponico, il manwha coreano, il manhua cinese e il komic filippino, senza dimenticare poi i prodotti di Bangladesh, Butan, Cambogia, India, Indonesia, Malesia, Mongolia, Singapore, Taiwan, Tibet e Vietnam. L’allestimento e la trattazione sul libro edito da Thames & Hudson, al contrario, cercano di stabilire un dialogo transculturale, che restituisca l’idea di un continente sfaccettato, ma allo stesso tempo in cerca di una sorta d’identità comune.

Come riporta infatti l’introduzione di Gravett: “L’origine pittorica e le caratteristiche di diverse grafie asiatiche sottolineano l’universalità della combinazione di parole e immagini. Un tempo i cinesi indicavano con una sola parola – shu – le azioni di scrivere, dipingere e disegnare (…). Shu è il verbo ideale per descrivere il processo ibrido praticato da un mangaka (…) e, giustamente, la stessa parola come sostantivo significa “libro””.

Il percorso individua pertanto una serie di punti tematici, dove, allo schematismo dei generi, si preferisce la contaminazione tra culture e esigenze espressive: Mappare Mangasia fornisce un primo veloce excursus, che poi si ispessisce nei punti successivi. Favole e folclore dimostra come il fumetto si presti a esprimere le leggende e le storie sedimentate nell’inconscio collettivo. Si passa così in rassegna un ricco bestiario, che va dagli yokai giapponesi catalogati da Sekien Toriyama già nel 1776 e poi resi grandi da Shigeru Mizuki in Kitaro dei cimiteri, del 1960, allo scimmiotto del cinese Viaggio in Occidente, fra i più saccheggiati a tutte le latitudini. E poi ancora il Buddha indiano che trova in Osamu Tezuka un biografo d’eccezione con l’omonimo manga. L’horror filippino risponde con le pubblicazioni komics di Hal Santiago (1993), Al Sanchez e Arnold Arre (1999) e gli fa da contraltare la Thailandia degli one-baht, pubblicazioni ultra economiche e dalle emozioni forti. La leggenda si mescola poi alla Storia e alla letteratura con le versioni a fumetti di Krishna (di Anant Pai, India, 1969) o Mahabharata (di R.A. Kosasih, Indonesia 1966). Il senso di appartenenza dei vari autori alla propria cultura si apre così a una contaminazione di stampo panasiatico, che però non fa venir meno l’impegno civile e storico-politico raccontato in Ricreare e rivisitare il passato. Qui vediamo tavole elaborare il lutto del bombardamento atomico del Giappone (Gen di Hiroshima, di Keiji Nakazawa, 1973) o della guerra del Vietnam (Il pettine d’avorio, di Nguyen Quang Sang, 1932), senza dimenticare pagine dimenticate come il dramma delle “donne di conforto”  coreane sotto la dominazione giapponese, affrontato dall’autrice di manwha Jung Kyung-a. Altra faccia della medaglia è naturalmente l’uso propagandistico promulgato dai governi, evidente nei kurimch’aek (libri illustrati) nordcoreani, creati per “suscitare intenso odio per il nemico attraverso le opere”. L’approdo a Censura e sensibilità è conseguente, con una veloce panoramica dei toni più eccessivi in fatto di sesso e violenza, che si sposano a doppio filo con Storie e narratori, sulle dinamiche particolari cui il mercato sottopone i vari autori attraverso una produzione dai ritmi massacranti. Piuttosto che cercare il conforto delle icone più celebri, Mangasia cerca pertanto di restituire l’idea di un flusso creativo che procede di pari passo con la Storia e la ricerca linguistica: Manga multimediali paga comunque dazio ai personaggi e alle storie più note, attraverso un confronto tra le figure che più sono state capaci di incidere in differenti forme espressive (manga, anime, cinema dal vero, videogame), da Akira a Capitan Harlock, a Kamen Rider. Meno incisiva, forse, la rassegna filmica collegata, dove si ritrovano titoli ormai fin troppo celebri (in larga parte dello Studio Ghibli), laddove sarebbe stato gradito un approccio altrettanto curioso come quello dell’esposizione. Fa eccezione l’apertura dedicata al bel documentario Animeland: Racconti tra manga, anime e cosplay, di Francesco Chiatante, che racconta un’altra contaminazione culturale, quella fra il nostro paese e

coreane sotto la dominazione giapponese, affrontato dall’autrice di manwha Jung Kyung-a. Altra faccia della medaglia è naturalmente l’uso propagandistico promulgato dai governi, evidente nei kurimch’aek (libri illustrati) nordcoreani, creati per “suscitare intenso odio per il nemico attraverso le opere”. L’approdo a Censura e sensibilità è conseguente, con una veloce panoramica dei toni più eccessivi in fatto di sesso e violenza, che si sposano a doppio filo con Storie e narratori, sulle dinamiche particolari cui il mercato sottopone i vari autori attraverso una produzione dai ritmi massacranti. Piuttosto che cercare il conforto delle icone più celebri, Mangasia cerca pertanto di restituire l’idea di un flusso creativo che procede di pari passo con la Storia e la ricerca linguistica: Manga multimediali paga comunque dazio ai personaggi e alle storie più note, attraverso un confronto tra le figure che più sono state capaci di incidere in differenti forme espressive (manga, anime, cinema dal vero, videogame), da Akira a Capitan Harlock, a Kamen Rider. Meno incisiva, forse, la rassegna filmica collegata, dove si ritrovano titoli ormai fin troppo celebri (in larga parte dello Studio Ghibli), laddove sarebbe stato gradito un approccio altrettanto curioso come quello dell’esposizione. Fa eccezione l’apertura dedicata al bel documentario Animeland: Racconti tra manga, anime e cosplay, di Francesco Chiatante, che racconta un’altra contaminazione culturale, quella fra il nostro paese e  l’industria delle immagini nipponica. La chiosa necessaria per tenere insieme la ricognizione storica sul passato e la comprensione delle derive future di una forma espressiva che è già stata capace di ritagliarsi il suo pieno valore culturale.

l’industria delle immagini nipponica. La chiosa necessaria per tenere insieme la ricognizione storica sul passato e la comprensione delle derive future di una forma espressiva che è già stata capace di ritagliarsi il suo pieno valore culturale.