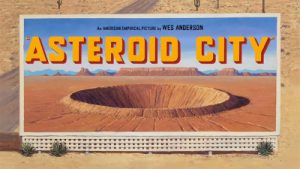

Da qualche parte negli Stati Uniti, anno 1955. Siamo ad Asteroid City, una minuscola cittadina incastonata nel deserto americano: un diner, un distributore di benzina, un motel con dei bungalow (e una tenda). Asteroid City ha un’attrazione turistica – il cratere causato da un meteorite che dà il nome al luogo – la limpidezza cristallina del suo cielo è incrinata solo da dei funghi atomici che si vedono in lontananza, segno di qualche segreta attività militare. Ad Asteroid City rimane bloccato – per un guasto all’automobile – il fotografo di guerra Augie Steenbeck (Jason Schwartzman) con i suoi quattro figli. È da poco rimasto vedovo e porta le ceneri della moglie in un Tupperware. Doveva consegnare le figlie minori al suocero (Tom Hanks) per poi accompagnare il maggiore a una competizione scientifica per piccoli geni, i Junior Stargazers. Sul luogo giunge anche Midge Campbell (Scarlett Johansson), un’attrice alle prese con copioni tragici, distaccata e altera. Ah, dimenticavo: Asteroid City è in realtà uno spettacolo teatrale – che noi vediamo messo in scena con gusto da cinemascope anni Cinquanta – inquadrato in una cornice che usa invece il bianco e nero e un formato più “quadrato”. Wes Anderson torna quindi, con il suo stile inconfondibile, a narrarci una storia di creazione letteraria e di messa in scena, di costruzione e decostruzione narrativa, di scatole cinesi in cui ogni personaggio – il narratore, l’autore, il regista, gli attori – è un vettore artistico, la rappresentazione di una rappresentazione.

Da qualche parte negli Stati Uniti, anno 1955. Siamo ad Asteroid City, una minuscola cittadina incastonata nel deserto americano: un diner, un distributore di benzina, un motel con dei bungalow (e una tenda). Asteroid City ha un’attrazione turistica – il cratere causato da un meteorite che dà il nome al luogo – la limpidezza cristallina del suo cielo è incrinata solo da dei funghi atomici che si vedono in lontananza, segno di qualche segreta attività militare. Ad Asteroid City rimane bloccato – per un guasto all’automobile – il fotografo di guerra Augie Steenbeck (Jason Schwartzman) con i suoi quattro figli. È da poco rimasto vedovo e porta le ceneri della moglie in un Tupperware. Doveva consegnare le figlie minori al suocero (Tom Hanks) per poi accompagnare il maggiore a una competizione scientifica per piccoli geni, i Junior Stargazers. Sul luogo giunge anche Midge Campbell (Scarlett Johansson), un’attrice alle prese con copioni tragici, distaccata e altera. Ah, dimenticavo: Asteroid City è in realtà uno spettacolo teatrale – che noi vediamo messo in scena con gusto da cinemascope anni Cinquanta – inquadrato in una cornice che usa invece il bianco e nero e un formato più “quadrato”. Wes Anderson torna quindi, con il suo stile inconfondibile, a narrarci una storia di creazione letteraria e di messa in scena, di costruzione e decostruzione narrativa, di scatole cinesi in cui ogni personaggio – il narratore, l’autore, il regista, gli attori – è un vettore artistico, la rappresentazione di una rappresentazione.

Come già in Grand Budapest Hotel e The French Dispatch, Asteroid City è un trattato di narratologia e, allo stesso tempo, una minuziosa cosmogonia scenografica. Il bianco e nero della cornice teatrale gioca con le profondità di campo, con i contrasti, mentre lo spettacolo (il film) splende di una luce abbagliante, riscaldati dai toni rossi dello scenario desertico. Al solito c’è una sovrabbondanza di idee, di trucchetti, di oggetti, di modernariato. Il cast è sterminato; la recitazione stralunata; il tono generale sospeso tra commedia e malinconia; i personaggi tutti, più o meno, dolcemente disperati. Una cittadina in miniatura nel mezzo di uno sterminato deserto è il set ideale per la creazione degli spazi ortogonali tanto cari ad Anderson: campi e controcampi lentamente ritmati, placidi carrelli laterali, inquadrature statiche e perfettamente definite, come in un diorama. Ci sono le pene d’amore e ci sono gli alieni, c’è la solitudine e l’ironia, il senso del comico e la tragicità quotidiana, tutto fuso in una sorta di sospensione assoluta, in un bizzarro fluire di cose straordinarie raccontate come ordinarie.

Ciò che manca però ad Asteroid City (in concorso a Cannes 76) è un po’ di vita. Se, come abbiamo visto, il dispositivo teorico alla base del film (una storia che contiene altre storie, potenzialmente infinite come in un labirinto borgesiano) era stato già, e meglio, affrontato in film precedenti – e portato a un punto di non ritorno in The French Dispatch – è la descrizione, l’approfondimento, l’amore per i personaggi che latita, perso nel culto del controllo della messa in scena. Nei film migliori di Anderson – I Tenenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Moonrise Kingdom – scenografie e bozzetti, musiche e colori, erano lo scenario in cui si muovevano personaggi sofferenti ma articolati, resistenti anche se piegati. In Asteroid City questo aspetto appare diluito, succube di un gusto architettonico e di un furore estetico che a tratti depotenziano il film riducendolo a un elegante ma statico oggetto di design. La confezione, a volte, mangia l’anima.