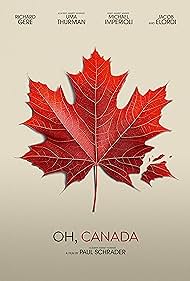

Leonard Fife in Canada è un monumento vivente. Un documentarista (e insegnante) diventato celebre dopo aver lasciato, poco più che ragazzo, gli Stati Uniti per sfuggire la leva e non partire per il Vietnam. In Canada ha costruito la sua carriera e ora, vecchio e malato terminale, ha deciso di concedere una lunga intervista a due cineasti, suoi ex studenti, che stanno preparando un film celebrativo su di lui. Ma per Leonard questa intervista è l’occasione, troppe volte rimandata, per fare i conti con il proprio passato e per raccontare una volta per tutte la verità, sconosciuta anche alla moglie Emma – anche lei passata dalle sue lezioni di cinema – che lo accudisce nei suoi ultimi giorni. La fuga di Leonard dal suo paese, la renitenza alla leva, la vita dedicata alla ricerca del vero attraverso i suoi documentari furono davvero la risultante di quel lontano gesto politico o piuttosto l’esito imprevisto di una serie di casualità più meno favorevoli, di scelte dettate da esigenze meno nobili? Paul Schrader, come sempre, si interroga sul valore morale delle azioni, sull’ineluttabilità del senso di colpa, sui bilanci inevitabili di una vita passata a fingere di essere ciò che non si è. Leonard (Richard Gere) sente che il suo momento è arrivato e la sua uscita di scena deve essere per una volta all’insegna della sincerità e l’unico modo, per chi ha forse mentito per tutta la vita, di scardinare il muro di omissioni e menzogne è farlo di fronte a un obiettivo cinematografico.

Leonard Fife in Canada è un monumento vivente. Un documentarista (e insegnante) diventato celebre dopo aver lasciato, poco più che ragazzo, gli Stati Uniti per sfuggire la leva e non partire per il Vietnam. In Canada ha costruito la sua carriera e ora, vecchio e malato terminale, ha deciso di concedere una lunga intervista a due cineasti, suoi ex studenti, che stanno preparando un film celebrativo su di lui. Ma per Leonard questa intervista è l’occasione, troppe volte rimandata, per fare i conti con il proprio passato e per raccontare una volta per tutte la verità, sconosciuta anche alla moglie Emma – anche lei passata dalle sue lezioni di cinema – che lo accudisce nei suoi ultimi giorni. La fuga di Leonard dal suo paese, la renitenza alla leva, la vita dedicata alla ricerca del vero attraverso i suoi documentari furono davvero la risultante di quel lontano gesto politico o piuttosto l’esito imprevisto di una serie di casualità più meno favorevoli, di scelte dettate da esigenze meno nobili? Paul Schrader, come sempre, si interroga sul valore morale delle azioni, sull’ineluttabilità del senso di colpa, sui bilanci inevitabili di una vita passata a fingere di essere ciò che non si è. Leonard (Richard Gere) sente che il suo momento è arrivato e la sua uscita di scena deve essere per una volta all’insegna della sincerità e l’unico modo, per chi ha forse mentito per tutta la vita, di scardinare il muro di omissioni e menzogne è farlo di fronte a un obiettivo cinematografico.

Oh, Canada è una sorta di autodafé, un processo sommario messo in scena dal protagonista, giudice e imputato allo stesso tempo, sulla propria onestà e sulla propria rettitudine. Il film dura il tempo dell’intervista e segue il filo dei ricordi del protagonista. Ricostruisce le sue scelte, sentimentali e politiche; scava nel rimosso; porta a galla fatti che in realtà nessuno vuole sapere. La moglie Emma (Uma Thurman) giustifica l’uomo mettendo in discussione il suo racconto, giustificando una memoria errabonda con la scusa della malattia. Insomma, chiude gli occhi non volendo ammettere quelle zone d’ombra di cui neanche lei è a conoscenza. I ricordi dell’uomo – messi in scena mescolando colore e bianco e nero, sovrapponendo attori diversi per situazioni non sempre combacianti, in una indefinitezza che spesso appesantisce anche lo stile, non sempre fluido, del film – sembrano riapparire in presa diretta nella mente di Leonard, a volte deciso altre titubante, ma determinato a compiere, lui che per mestiere ha cercato la verità nella deriva spesso imperscrutabile del reale, quest’ultimo atto di “fede”. Ma Schrader non si limita a testimoniare il cruccio morale di un singolo personaggio: lo inserisce piuttosto in una riflessione più ampia sul potere e sul ruolo del cinema stesso.

Leonard per confessarsi – e da una matrice religiosa in senso ampio non si può prescindere parlando di Schrader – sceglie di mettersi in scena, davanti a una macchina da presa come se quella fosse l’unica posizione in cui la realtà sappia manifestarsi, manifestandosi in un’epifania. Come in una seduta psicanalitica – e di Freud, come di Susan Sontag, in Oh, Canada si parla frequentemente, sottolineando il lato teorico della narrazione – Leonard vivifica i propri ricordi, li rivela e finalmente se ne libera, trovando quella pace necessaria per abbandonare con serenità la sua vita terrena. Oh, Canada è un’opera a tratti sbilenca, non sempre in equilibrio: l’ipotetica confusione del protagonista si riflette anche nella ricostruzione narrativa, nella fluidità della messa in scena non sempre a fuoco. Resta però la lucidità cristallina del pensiero di Schrader, la sua fiducia nel dispositivo cinematografico: Oh, Canada è in fondo la storia di un’anamnesi, di un intervento a cuore aperto. E l’unico strumento capace di operare a tale profondità, di immagine e di senso, è il cinema stesso, un bastone da rabdomante che ha il compito di portare alla luce, come fosse una continua rivelazione, la verità delle cose.