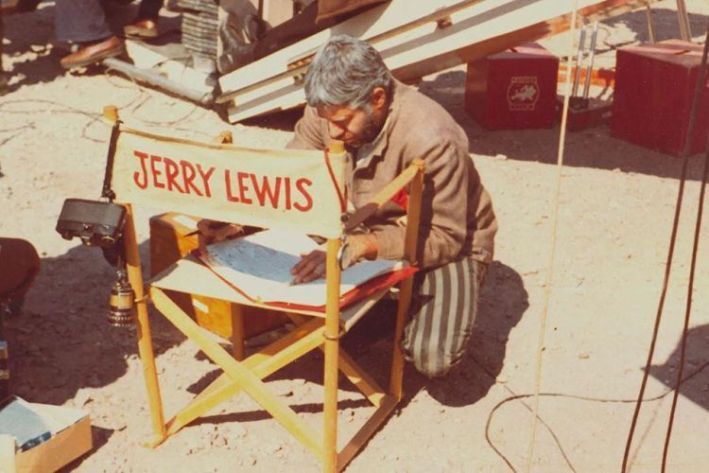

La vicenda è nota al punto da costituire uno dei tanti misteri di cui è costellata la storia della cinefilia: nel 1972 Jerry Lewis decise di imbarcarsi in un’impresa rischiosa, realizzando The Day the Clown Cried, una commedia drammatica ambientata in un campo di concentramento, dove un attore circense è costretto a usare la sua abilità per attirare i bambini ebrei nelle camere a gas. Argomento naturalmente delicatissimo e “tabù”, che all’epoca ha interrogato la comunità cinematografica sui limiti del rappresentabile e, soprattutto, sulla liceità per cui ogni argomento possa davvero fornire spunti di comicità. Si era, ovviamente, molto distanti dai trionfi de La vita è bella di Benigni, ma Lewis che per tutta la sua carriera aveva scardinato e disarticolato il corpo della comicità e della sua rappresentazione (in termini di fisicità e di lavoro sul set) non era certo tipo da scoraggiarsi. Purtroppo, una serie di vicissitudini mai del tutto chiarite hanno impedito al film di raggiungere la forma finita. Il nuovo documentario From Darkness to Light, di Michael Lurie e Eric Friedler tenta di far luce sull’accaduto, grazie anche della disponibilità dei materiali originali, finora poco visti e ancor meno discussi con cognizione di causa. Il girato si alterna a dichiarazioni di alcuni comici della scena americana e internazionale, incluso chi ha partecipato alla lavorazione e quell’Harry Shearer – celebre ai più per il suo impegno nel doppiaggio de I Simpson – che è fra i pochi ad aver avuto accesso al premontato in una versione in cassetta. Ma soprattutto è centrale una tarda intervista a Lewis che rievoca i fatti e lo scontro con il produttore Nat Wachsberger che destinò il girato al confino nei magazzini della Europa Studios dopo essere risultato insolvente.

La vicenda è nota al punto da costituire uno dei tanti misteri di cui è costellata la storia della cinefilia: nel 1972 Jerry Lewis decise di imbarcarsi in un’impresa rischiosa, realizzando The Day the Clown Cried, una commedia drammatica ambientata in un campo di concentramento, dove un attore circense è costretto a usare la sua abilità per attirare i bambini ebrei nelle camere a gas. Argomento naturalmente delicatissimo e “tabù”, che all’epoca ha interrogato la comunità cinematografica sui limiti del rappresentabile e, soprattutto, sulla liceità per cui ogni argomento possa davvero fornire spunti di comicità. Si era, ovviamente, molto distanti dai trionfi de La vita è bella di Benigni, ma Lewis che per tutta la sua carriera aveva scardinato e disarticolato il corpo della comicità e della sua rappresentazione (in termini di fisicità e di lavoro sul set) non era certo tipo da scoraggiarsi. Purtroppo, una serie di vicissitudini mai del tutto chiarite hanno impedito al film di raggiungere la forma finita. Il nuovo documentario From Darkness to Light, di Michael Lurie e Eric Friedler tenta di far luce sull’accaduto, grazie anche della disponibilità dei materiali originali, finora poco visti e ancor meno discussi con cognizione di causa. Il girato si alterna a dichiarazioni di alcuni comici della scena americana e internazionale, incluso chi ha partecipato alla lavorazione e quell’Harry Shearer – celebre ai più per il suo impegno nel doppiaggio de I Simpson – che è fra i pochi ad aver avuto accesso al premontato in una versione in cassetta. Ma soprattutto è centrale una tarda intervista a Lewis che rievoca i fatti e lo scontro con il produttore Nat Wachsberger che destinò il girato al confino nei magazzini della Europa Studios dopo essere risultato insolvente.

Gli interrogativi sui limiti del rappresentabile si scontrano con la crisi dello stesso Lewis che, dapprima certo di poter applicare il suo genio all’esperienza mostruosa per eccellenza – anche e soprattutto dato il suo stesso retaggio ebraico – progressivamente ne subisce il peso, fino a giungere alla volontà di totale distacco e rimozione. Il giudizio di Lewis si fa infatti sempre più duro verso il risultato, da lui giudicato pessimo e incapace di gestire quel peculiare equilibrio di toni in grado di far scaturire la risata dal pianto e viceversa (per citare il più noto esempio di Benigni), tanto da spingerlo a non riscattare mai il girato, anche quando se ne presentò l’occasione. La depressione dell’autore si riflette in questo modo sulla natura fantasmatica di un autentico film-spettro, rimasto senza padri e nel limbo delle opere maledette a causa della sua intrinseca natura problematica. Il gioco degli equilibri si rispecchia nello spettatore che scopre il girato grezzo, ne può in tal modo valutare sommariamente la forza espressiva pur nella mancanza di una finalizzazione del montaggio e del missaggio. Se ne subisce la fascinazione per la natura dirompente dell’impresa, al contempo comprende il dramma dell’uomo che cerca di raggiungere il cielo restandone inevitabilmente scottato. Alla fine, il ritrovamento del film perduto è anche un’esperienza che riconcilia con la natura profondamente umana della creazione, per sua natura fallace e imperfetta: concetto peraltro ribadito dallo stesso Lewis che rivendica il diritto dell’autore di provare e eventualmente sbagliare. L’oscurità e la luce evocata dal titolo del documentario non è dunque soltanto quella che riporta il film alla visibilità, ma anche l’eterna diatriba del comico in lotta con i suoi demoni e dell’uomo che cerca sempre una via d’accesso alle debolezze e ai suoi limiti.