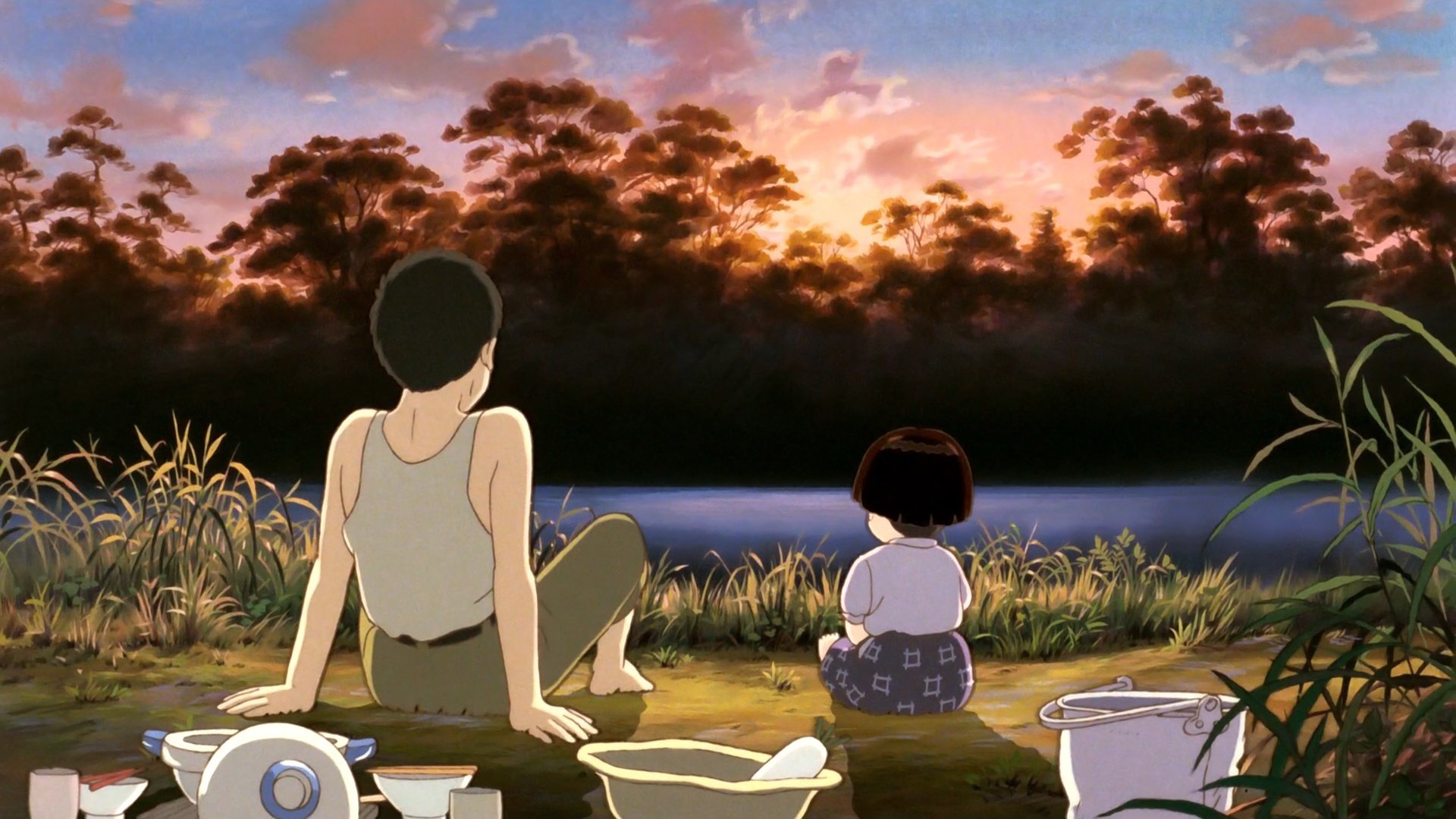

1945.Giappone. Kobe. Dopo l’intensificazione dei bombardamenti americani sulla più vulnerabile tra le grandi città nipponiche (per la stragrande maggioranza costruita di legno e carta), il quattordicenne Seita e la sorellina Setsuko sopravvivono alla madre (probabilmente) vedova dopo che il loro quartiere è stato disintegrato dal napalm. Trovano rifugio temporaneo presso una zia paterna: ma Seita decide di portare con sé la sorella in un rifugio abbandonato e fatiscente. E malgrado la guerra volga al termine, la fame e gli stenti avranno la meglio su entrambi. Per lo Studio Ghibli, e in particolare per i suoi soci fondatori Hayao Miyazaki e Isao Takahata, il 1988 è l’anno di massimo splendore: fedeli a una sorta di rapporto yin/yang che da sempre ne ha contraddistinto le azioni, i due sodali vedono completarsi quasi contemporaneamente il frutto delle loro ultime fatiche.

1945.Giappone. Kobe. Dopo l’intensificazione dei bombardamenti americani sulla più vulnerabile tra le grandi città nipponiche (per la stragrande maggioranza costruita di legno e carta), il quattordicenne Seita e la sorellina Setsuko sopravvivono alla madre (probabilmente) vedova dopo che il loro quartiere è stato disintegrato dal napalm. Trovano rifugio temporaneo presso una zia paterna: ma Seita decide di portare con sé la sorella in un rifugio abbandonato e fatiscente. E malgrado la guerra volga al termine, la fame e gli stenti avranno la meglio su entrambi. Per lo Studio Ghibli, e in particolare per i suoi soci fondatori Hayao Miyazaki e Isao Takahata, il 1988 è l’anno di massimo splendore: fedeli a una sorta di rapporto yin/yang che da sempre ne ha contraddistinto le azioni, i due sodali vedono completarsi quasi contemporaneamente il frutto delle loro ultime fatiche.

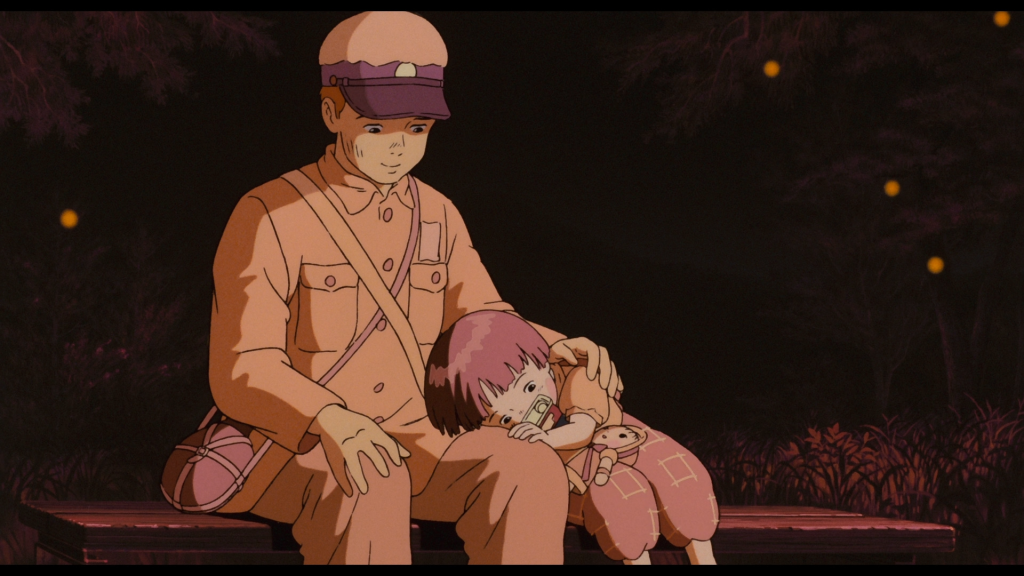

Ma se Miyazaki consegna al mondo la più accessibile, ottimista, tenera e struggente delle sue opere (Tonari no Totoro – Il mio vicino Totoro), Takahata porta al più alto vertice mai toccato (non solo in patria) la sua idea romantica e umanista di un disegno animato esplicitamente rivolto a un pubblico adulto e in grado di porsi sullo stesso asse etico dei capolavori di connazionali come Yasujiro Ozu e Kon Ichikawa. Fedele agli insegnamenti del suo collega/maestro Paul Grimault (di cui ammirava Le roi et l’oiseau, che il maestro francese realizzò con la collaborazione ai dialoghi di un altro dei miti di Takahata, Jacques Prévert), fautore di un cinema d’animazione fortemente simbolico e ambientato in contesti socioculturali perfettamente determinati e connotati, il regista scelse di adattare per lo schermo il r omanzo Hotaru no Haka, che Akiyuki Nosaka scrisse nel 1967 per esorcizzare definitivamente il suo senso di colpa per non essere riuscito a salvare la sorella minore durante gli ultimi fuochi della Guerra. Reduce da un’esperienza “dal vero” che deve aver pesato moltissimo sulla composizione iperrealistica di ambientazioni e sfondi (il documentario mai distribuito Yanagawa horiwari monogatari – La storia dei canali di Yanagawa, inizialmente concepito come studio per un lungometraggio d’animazione mai realizzato), Takahata affronta il compito di riduzione del romanzo con un rigore drammatico fino a quel momento solo a tratti intuibile nelle sue opere precedenti. Il presupposto (anch’esso parzialmente inedito per l’autore) su cui si basa il racconto è di matrice fantastica: sebbene le prime inquadrature del film raccontino gli ultimi attimi di vita di Seita (una sequenza magistrale in cui il ragazzo si lascia morire alla stazione ferroviaria di Kobe tra l’indifferenza degli astanti e stringendo tra le mani una scatoletta metallica che si rivela essere la misera urna delle ceneri della sorella), gli eventi vengono raccontati in flashback dal suo spettro.

omanzo Hotaru no Haka, che Akiyuki Nosaka scrisse nel 1967 per esorcizzare definitivamente il suo senso di colpa per non essere riuscito a salvare la sorella minore durante gli ultimi fuochi della Guerra. Reduce da un’esperienza “dal vero” che deve aver pesato moltissimo sulla composizione iperrealistica di ambientazioni e sfondi (il documentario mai distribuito Yanagawa horiwari monogatari – La storia dei canali di Yanagawa, inizialmente concepito come studio per un lungometraggio d’animazione mai realizzato), Takahata affronta il compito di riduzione del romanzo con un rigore drammatico fino a quel momento solo a tratti intuibile nelle sue opere precedenti. Il presupposto (anch’esso parzialmente inedito per l’autore) su cui si basa il racconto è di matrice fantastica: sebbene le prime inquadrature del film raccontino gli ultimi attimi di vita di Seita (una sequenza magistrale in cui il ragazzo si lascia morire alla stazione ferroviaria di Kobe tra l’indifferenza degli astanti e stringendo tra le mani una scatoletta metallica che si rivela essere la misera urna delle ceneri della sorella), gli eventi vengono raccontati in flashback dal suo spettro.

Una scelta che nel corso della narrazione amplifica in modo insostenibile la drammaticità progressiva e inesorabile del susseguirsi degli eventi (la morte della madre, cardiopatica; la “malvagità” dei pur inizialmente misericordiosi parenti; la decisione di farsi carico personalmente della sorte di Setsuko; la rassegnazione all’idea della morte del padre, da troppo tempo ufficialmente disperso; le angherie subite; la morte) e che Takahata mette al servizio di una poderosa riflessione non tanto sull’assurdità e l’atrocità bellica quanto sulla follia di una logica di potere che ammette nelle sue strategie distorte la possibilità del sacrificio di civili e nella fattispecie dei bambini, ossia della negazione non solo dell’infanzia ma della vita stessa e per estensione del Futuro. Il film non ha mai l’assetto di un attacco, quanto casomai quello di un lamento: sommesso, straziante, universale (e, duole dirlo, ancor più attuale e struggente a fronte di ciò che ancora una volta sta accadendo proprio in queste ultime ore: non è difficile immaginare che la ritorsione francese su Raqqa, città di oltre 200.000 abitanti, sia condotta secondo la medesima logica perversa di giustificazione delle casualties; e con i medesimi, aberranti risultati). E non rivolge i suoi strali a senso unico: l’inquadratura finale, quella in cui i fantasmi di entrambi i protagonisti osservano silenziosi la città, è un j’accuse preciso al Giappone stesso, a una nazione che, dopo le angherie subite durante il secondo conflitto mondiale, ha poi comunque fondato la sua rinascita economica e sociale su ingiustizie e prevaricazioni interne in tutto e per tutto simili a quelle subite. Il risultato di un lavoro così complesso e lucido è ancora più efficace e commovente se si considera che le caratteristiche tipiche degli anime (e di quelli dello studio Ghibli in particolare) non vengono alterate dalla ponderosità dei temi trattati: le caratteristiche fisiognomiche dei protagonisti, infatti, sono le stesse dei più spensierati e “innocenti” prodotti dello Studio. E il loro inserimento in un contesto tragico genera un cortocircuito visivo/emotivo da subito insostenibile e unico.

Opera che non somiglia a nulla, La tomba delle lucciole è finalmente uscito nelle nostre sale con buoni risultati il 10 e l’11 novembre scorso, in una nuova e definitiva versione italiana a cura di Gualtiero Cannarsi, molto più complessa nelle scelte linguistiche e di traduzione di quella a suo tempo licenziata in dvd da Yamato (a partire dal titolo, giustamente riportato alla sua letteralità dopo che il film è circolato da noi per anni come Una tomba per le lucciole). Dal 10 dicembre, la medesima versione sarà nuovamente disponibile per il mercato homevideo: e investire in un capolavoro artistico non è mai stato così alla portata di qualsiasi tasca.