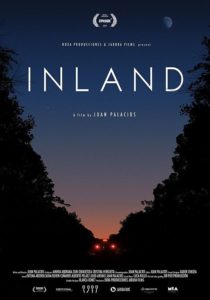

Basta lo spazio ad attivare la narrazione del tempo di Juan Palacios, basta insediarsi nella materialità volumetrica della vita per trovare il bandolo della matassa delle vite e dei vissuti con cui si tesse la Storia. L’anziano uomo che per addormentarsi conta le case rimaste vuote, disabitate, dell’imprecisato altopiano spagnolo in cui il regista basco (ormai di base ad Amsterdam) è andato a trovare il suo nuovo film, Inland / Meseta, premiato dalla giuria di Amir Naderi a Pesaro 55, quel vecchio pastore che guida le sue pecore fuori dall’ovile a inizio film e a fine giornata le riporta a casa, è il nume tutelare di una spazialità dei luoghi che celebra se stessa. Le figure sono chiaramente centrali, la loro operosa e lenta quotidianità descrive la scansione di un fare che però non è adibito a modificare né lo spazio né il tempo di quell’altopiano: quello che il filmare di Palacios cerca e offre è la stanzialità di una contemplazione funzionale dell’esistere in un luogo. La prassi documentaria contemporanea ci ha abituati a questo tipo di elaborazione e Juan Palacios ce la offre in forma alta, consapevole nella sua semplicità. Quel che piace di Inland / Meseta è proprio la ritrosia speculativa, la mancanza di un impianto narrativo tetragono che giustifichi il film e la sua composizione, lo spazio e il tempo di quella realtà che occupa con il suo filmare. C’è il senso dell’indefinito esserci in un indefinito spazio umano e naturale: poco conta dare coordinate geografiche, risulta soprattutto il gioco degli esistenti (corpi e ambienti) di fronte alla materialità del tempo che occupano o hanno occupato: il vecchio fotografo che scatta pose al duo musicale in costume, le ragazzine in cerca dei Pokemon, il pastore col suo gregge, le case disabitate, le notti stellate, la vallata assolata… È un filmare oramai strutturato sulla sua funzionalità intrinseca, aderente alle ragioni che ne determinano l’estetica e la necessità, un cinema che vive dell’emozione di cui di volta in volta sa animarsi.

Basta lo spazio ad attivare la narrazione del tempo di Juan Palacios, basta insediarsi nella materialità volumetrica della vita per trovare il bandolo della matassa delle vite e dei vissuti con cui si tesse la Storia. L’anziano uomo che per addormentarsi conta le case rimaste vuote, disabitate, dell’imprecisato altopiano spagnolo in cui il regista basco (ormai di base ad Amsterdam) è andato a trovare il suo nuovo film, Inland / Meseta, premiato dalla giuria di Amir Naderi a Pesaro 55, quel vecchio pastore che guida le sue pecore fuori dall’ovile a inizio film e a fine giornata le riporta a casa, è il nume tutelare di una spazialità dei luoghi che celebra se stessa. Le figure sono chiaramente centrali, la loro operosa e lenta quotidianità descrive la scansione di un fare che però non è adibito a modificare né lo spazio né il tempo di quell’altopiano: quello che il filmare di Palacios cerca e offre è la stanzialità di una contemplazione funzionale dell’esistere in un luogo. La prassi documentaria contemporanea ci ha abituati a questo tipo di elaborazione e Juan Palacios ce la offre in forma alta, consapevole nella sua semplicità. Quel che piace di Inland / Meseta è proprio la ritrosia speculativa, la mancanza di un impianto narrativo tetragono che giustifichi il film e la sua composizione, lo spazio e il tempo di quella realtà che occupa con il suo filmare. C’è il senso dell’indefinito esserci in un indefinito spazio umano e naturale: poco conta dare coordinate geografiche, risulta soprattutto il gioco degli esistenti (corpi e ambienti) di fronte alla materialità del tempo che occupano o hanno occupato: il vecchio fotografo che scatta pose al duo musicale in costume, le ragazzine in cerca dei Pokemon, il pastore col suo gregge, le case disabitate, le notti stellate, la vallata assolata… È un filmare oramai strutturato sulla sua funzionalità intrinseca, aderente alle ragioni che ne determinano l’estetica e la necessità, un cinema che vive dell’emozione di cui di volta in volta sa animarsi.