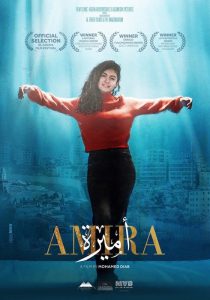

Opera terza del regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678 e Clash), Amira è ambientato in un posto qualsiasi della Palestina, accerchiata dall’occupazione israeliana e caratterizzata da una militanza vibrante che si respira nelle strade e nelle case, dove ai muri sono appese le grandi fotografie degli eroi e dei martiri che hanno combattuto o stanno combattendo. Tra questi ci sono Nawar, in prigione da quasi vent’anni, sua moglie Warda, la figlia diciassettenne Amira e la famiglia di lui, madre e due fratelli, complici e legati da un profondo senso di comunità. Nawar e Warda, in realtà si sono sposati a distanza e non hanno mai neppure potuto sfiorarsi. Si parlano attraverso il vetro della prigione e hanno concepito la figlia trafugando il seme di lui. Il film inizia con alcuni scatti fotografici che la giovane realizza nel laboratorio di famiglia. Fotografie manipolate per inventarsi una vita diversa, fotomontaggi in cui sono tutti insieme, o in luoghi remoti e spensierati. Durante il primo viaggio che porta madre e figlia in visita al carcere, ci rendiamo conto, però, che l’identità di ciascun personaggio vive in una sorta di sdoppiamento. E non è solo questione di punto di vista perché è naturale che Nawar sia considerato un eroe dalla sua gente ma un terrorista dagli israeliani. È insito nel conflitto un tale dualismo. Ciò che colpisce, e che si pone al centro di successivi svelamenti e drammi, sta nel fatto che ognuno nasconde o scopre dentro di sé una verità taciuta o semplicemente ignorata.

Opera terza del regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678 e Clash), Amira è ambientato in un posto qualsiasi della Palestina, accerchiata dall’occupazione israeliana e caratterizzata da una militanza vibrante che si respira nelle strade e nelle case, dove ai muri sono appese le grandi fotografie degli eroi e dei martiri che hanno combattuto o stanno combattendo. Tra questi ci sono Nawar, in prigione da quasi vent’anni, sua moglie Warda, la figlia diciassettenne Amira e la famiglia di lui, madre e due fratelli, complici e legati da un profondo senso di comunità. Nawar e Warda, in realtà si sono sposati a distanza e non hanno mai neppure potuto sfiorarsi. Si parlano attraverso il vetro della prigione e hanno concepito la figlia trafugando il seme di lui. Il film inizia con alcuni scatti fotografici che la giovane realizza nel laboratorio di famiglia. Fotografie manipolate per inventarsi una vita diversa, fotomontaggi in cui sono tutti insieme, o in luoghi remoti e spensierati. Durante il primo viaggio che porta madre e figlia in visita al carcere, ci rendiamo conto, però, che l’identità di ciascun personaggio vive in una sorta di sdoppiamento. E non è solo questione di punto di vista perché è naturale che Nawar sia considerato un eroe dalla sua gente ma un terrorista dagli israeliani. È insito nel conflitto un tale dualismo. Ciò che colpisce, e che si pone al centro di successivi svelamenti e drammi, sta nel fatto che ognuno nasconde o scopre dentro di sé una verità taciuta o semplicemente ignorata.

Con queste premesse basta poco perché il meccanismo si inceppi e inneschi un effetto domino dalle tragiche conseguenze. L’antico discorso delle azioni che producono reazioni anche a distanza di tempo, i temi della responsabilità e dell’odio tramandato acriticamente di padre in figlio, popolo contro popolo, indipendentemente da chi sia il padre e chi il figlio. I destini che si compiono, nonostante tentativi e aggiustamenti di rotta. Tessere indelebili di un teatro di guerra e di patriarcato, che in ottant’anni si è insinuato in ogni dimensione di vita, sul campo di battaglia e nella quotidianità, trasformandole definitivamente, cambiando di segno ogni gesto, e generando derive impensabili, rivoli di violenza psicologica e fisica che creano gabbie cui soprattutto le donne sembrano assuefatte. Questo il senso di un film che (seppur con scelte formali spesso grossolane e una tensione melodrammatica incapace di farsi davvero tragedia) sceglie di procedere per “emergenze”, lasciando allo spettatore il  compito di ricostruire tutto ciò che non si dice e non si mostra. Amira si vede riflessa in un padre che non l’ha generata e decide di uccidere il padre biologico, che invece, l’ha generata per sfregio, pur di mantenere un’identità che ormai è svanita. Inevitabile e quasi beffarda la sua morte e il suo successivo “riconoscimento” da parte del vero genitore. Gesti disperati, che non portano a compimento nulla, se non lo spostamento di un conflitto identitario oltre il filo spinato, pronto a spargersi in ogni direzione.

compito di ricostruire tutto ciò che non si dice e non si mostra. Amira si vede riflessa in un padre che non l’ha generata e decide di uccidere il padre biologico, che invece, l’ha generata per sfregio, pur di mantenere un’identità che ormai è svanita. Inevitabile e quasi beffarda la sua morte e il suo successivo “riconoscimento” da parte del vero genitore. Gesti disperati, che non portano a compimento nulla, se non lo spostamento di un conflitto identitario oltre il filo spinato, pronto a spargersi in ogni direzione.