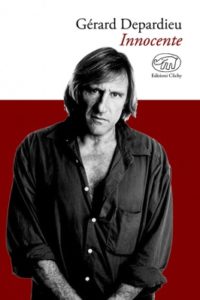

Bulimico di vita, esperienze, arte, il generoso e programmaticamente eccessivo Gérard Depardieu, si racconta senza remore in Innocente (traduzione di Paola Checcoli, Edizioni Clichy, pag.163, euro 15). Ne vien fuori una travolgente cavalcata fra amori, registi, politica (“peggio frequentare i Kennedy che Putin”), passione culinaria, figli, scrittori (Marguerite Duras, Michel Houellebecq…). Con uno sguardo consapevole sull’oggi e nessun rimpianto per il passato. Qui sotto trovate un estratto nel quale Depardieu esplicita la sua idea di cinema.

Nella letteratura, nell’arte, nel cinema, mi sembra che l’artista o il poeta stiano perdendo terreno. C’è sempre più calcolo e meno verità. È vero che con persone come Truffaut, Pialat, Bertolucci, Monicelli, ho conosciuto un’altra epoca. Quando la vivevo, non me ne rendevo conto, non mi piaceva in maniera particolare, ma adesso capisco quanto poteva essere interessante. Da molti punti di vista il cinema era ancora un’arte minore, con tutta la spensieratezza che questo comporta. Non c’era ancora il potere onnipresente dei soldi e del profitto, cercavamo semplicemente di essere più onesti possibile. So che non si dovrebbe parlare così del cinema. Dopotutto il cinema è il cinema, e ciò che conta per me sono solo l’emozione e le persone. Non sto dicendo che non mi piace la gente del cinema. Sarebbe come se dicessi che non mi piace qualcuno perché è musulmano o ebreo. Le persone non sono solo musulmane o solo ebree, sono anche altro. Se uno ha la testa a posto, non ti parla solo di religione, non ti impone un’opinione o un modo di pensare. Purtroppo però il cinema, e tutto quello che ci gira intorno, il mercato, i media, l’industria, tutte queste belle menti ti obbligano spesso a vedere le cose a modo loro, oppure a tagliare la corda. È difficile parlarci, a volte non c’è neanche la possibilità di avere una conversazione. Guardando la cerimonia dei César, sentendo i fetori di «comprensione» e di ipocrisia che esalavano, mi dicevo che oggi un artista dev’essere veramente tosto per sopravvivere a tutto questo. O veramente innocente.

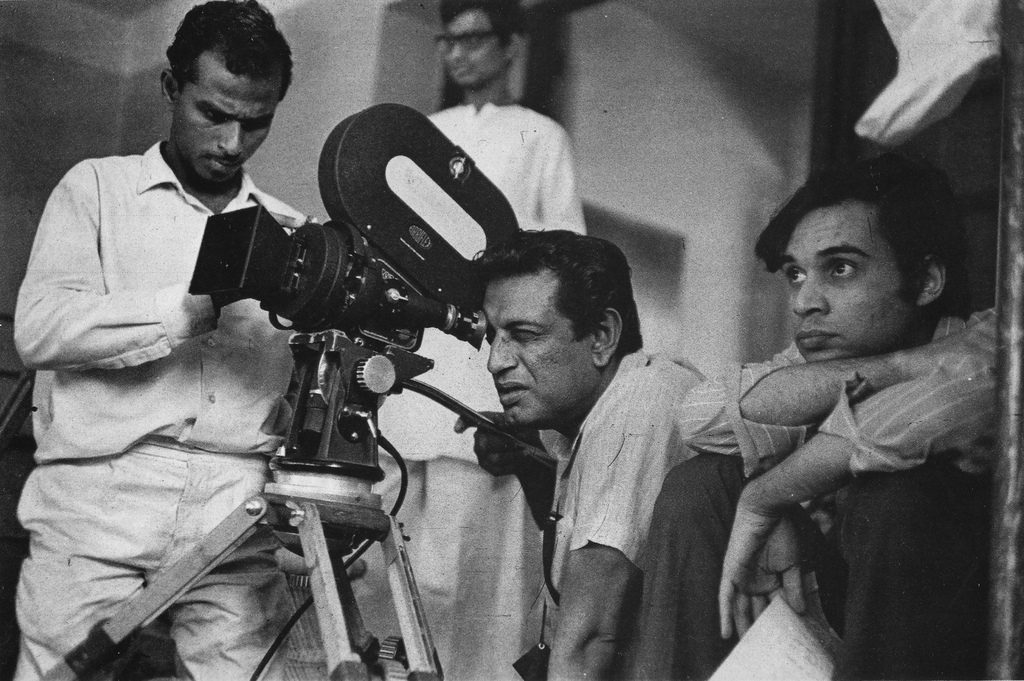

Ci sono ancora delle persone oneste, pure, della gente di talento, ma oggi devono lottare per non essere soffocate. Gli si fa subito paura. Alla fine degli anni Ottanta sono stato a Calcutta con Toscan per incontrare Satyajit Ray. Già la città in sé era qualcosa di incredibile, con tutte quelle acque, tutto quel marciume, le verità della vita e della morte insieme. A Calcutta i morti sorridono. Siamo saliti all’ultimo piano di un palazzo mezzo demolito, siamo arrivati in una stanza con dei libri dappertutto, e Satyajit ci ha ricevuti. Quando si incontrano delle persone così, si incontra il cinema. Era un uomo molto distinto, elegante e raffinato, di una vitalità incredibile. Era stato l’aiuto regista di Renoir ed è lui ad aver avuto l’idea di E.T. Ha adattato un racconto che aveva scritto negli anni Sessanta, L’Ami de Bankubabu: la storia di un extraterrestre che fa amicizia con un bambino, quando a quei tempi tutti gli extraterrestri erano rappresentati in maniera minacciosa. Poi la sceneggiatura è finita in fondo ai cassetti della Columbia e solo qualche anno dopo è uscito E.T., col successo che tutti sappiamo. Satyajit non è mai stato informato dell’avvio del progetto e non ha ricevuto nessun diritto. Me l’ha raccontato lui, facendomi vedere il libro, che poi ho letto e nel quale ho trovato effettivamente la maggior parte degli elementi che, dopo, hanno reso celebre E.T. Già a quei tempi non c’era più nessuno che volesse finanziarlo. Non vendeva abbastanza. Con Toscan abbiamo prodotto insieme i suoi ultimi film. Allora si riuscivano ancora a coinvolgere delle persone, c’era della gente che ci seguiva, oggi penso che sarebbe impossibile. Dopo sono andato spesso a trovarlo. Ero sul set di Shakha Proshakha, il suo splendido adattamento del Re Lear. Ci siamo legati molto. La prima volta in cui mi ha parlato di quello che sarebbe stato il suo ultimo film, Lo straniero, mi ha detto soltanto: «È la storia di un uomo che se ne va dall’India, che torna dalla sua famiglia molti anni dopo e dice loro: “Dio non esiste”». Era magnifico. Soprattutto in un paese dove le divinità sono onnipresenti. Nel 1992 ho convinto Michael Barker, il capo di Sony Pictures Classics, a distribuire negli Stati Uniti i film di Satyajit. Ha organizzato una retrospettiva che ha avuto un immenso successo. Anche grazie a questo Satyajit ha ricevuto un Oscar alla carriera. Fellini aveva lo stesso problema, alla fine non riusciva più a montare i suoi film. Ho pranzato spesso con lui e Marcello Mastroianni. Aveva dei grossi problemi con i finanziatori, che combattevano ferocemente sulla divisione dei diritti, e questo gli impediva di andare avanti. Mi diceva: «Morirò, sono pronto per fare il film e non lo posso fare». Eppure Fellini guidava meglio di chiunque altro il cinema in ciò che il cinema deve essere. Oltre ogni riflessione culturale, politica o sociale, ti spronava a non dimenticare la tua infanzia, la tua innocenza. Era un uomo di settant’anni capace di farti rivivere delle emozioni di quando ne avevi sei. Pensava solo a questo, ritornare ai sogni dell’infanzia, alla loro bellezza, e anche alla loro crudeltà. Non voleva rimettere la terra in equilibrio, no, non voleva essere comprensivo, sentiva come missione quella di riportarti ai rapporti che avevi tu, bambino, con il cosmo. Il cinema è anche questo.

(Per gentile concessione di Edizioni Clichy)