Il cinema di Dario Argento è una visione scomposta: lo si era capito abbastanza in fretta nell’esordio folgorante con L’uccello dalle piume di cristallo, sino alla fase più celebre di Profondo rosso e Suspiria che ha rotto ogni indugio. In questo scenario, 4 mosche di velluto grigio è stato a lungo il tassello mancante, indisponibile per anni a causa di complesse questioni di diritti e poi uscito in pubblicazioni home video ricavate da materiali differenti, con fastidiosi insert in bassa qualità. Ora il nuovo restauro 4K curato dalla Cineteca di Bologna (già circolato in alcune edizioni estere) si unisce a un insperato ritorno in sala per CG Entertainment, Cat Peope e Surf Film e ridona al film tutto ciò che merita. Innanzitutto la sua qualità intermedia: è un’opera di arrivo rispetto ai primi gialli “degli animali” ma anche di snodo verso la decostruzione delle regole del genere, non realistico ma verosimile e contaminato da robuste dosi di onirismo. Argento cerca la libertà narrativa e formale mentre elabora il suo vissuto personale e il declino del primo matrimonio, portando in scena la storia di Roberto, musicista in crisi, bersaglio di un complotto ordito da un misterioso persecutore, cui si aggiungono un crudele assassino e una serie di bizzarri personaggi di contorno, laddove anche il suo rapporto con la moglie cade a pezzi.

Il cinema di Dario Argento è una visione scomposta: lo si era capito abbastanza in fretta nell’esordio folgorante con L’uccello dalle piume di cristallo, sino alla fase più celebre di Profondo rosso e Suspiria che ha rotto ogni indugio. In questo scenario, 4 mosche di velluto grigio è stato a lungo il tassello mancante, indisponibile per anni a causa di complesse questioni di diritti e poi uscito in pubblicazioni home video ricavate da materiali differenti, con fastidiosi insert in bassa qualità. Ora il nuovo restauro 4K curato dalla Cineteca di Bologna (già circolato in alcune edizioni estere) si unisce a un insperato ritorno in sala per CG Entertainment, Cat Peope e Surf Film e ridona al film tutto ciò che merita. Innanzitutto la sua qualità intermedia: è un’opera di arrivo rispetto ai primi gialli “degli animali” ma anche di snodo verso la decostruzione delle regole del genere, non realistico ma verosimile e contaminato da robuste dosi di onirismo. Argento cerca la libertà narrativa e formale mentre elabora il suo vissuto personale e il declino del primo matrimonio, portando in scena la storia di Roberto, musicista in crisi, bersaglio di un complotto ordito da un misterioso persecutore, cui si aggiungono un crudele assassino e una serie di bizzarri personaggi di contorno, laddove anche il suo rapporto con la moglie cade a pezzi.

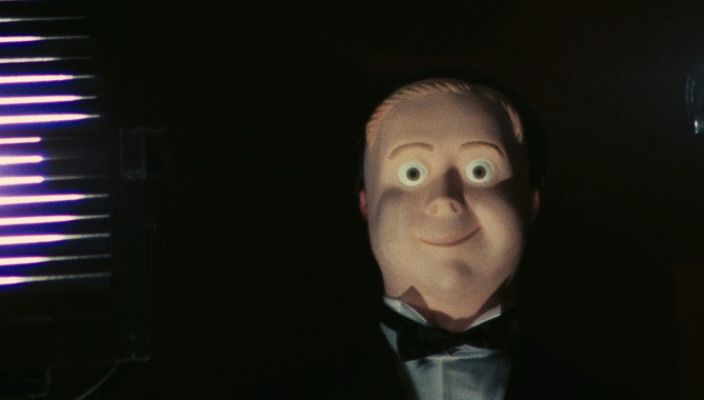

Ciò che colpisce del film è proprio il suo andamento da jam session, in linea con il “linguaggio contemporaneo e dissonante” dell’eclettica soundtrack di Ennio Morricone. Un’opera in cerca di una liberazione, che vede il catatonico protagonista sempre in giro e costantemente diviso fra due estremi: la moglie e l’amante, la musica e le visioni (delle foto e dei sogni), l’amico saggio Dio(mede) e l’eccentrico investigatore Arrosio, lo scaltro Professore e il buffo postino. E ovviamente le 4 mosche del titolo, in contrappunto alla zanzara della brillante scena iniziale. Autentica vittima degli eventi e incapace di opporre una resistenza fattuale alle macchinazioni del killer, Roberto si muove in una città-mosaico, frutto di un lavoro di cesello sulle location offerte da Torino, Milano, Roma, Spoleto fino alla Tunisia. La “Città” (così indicata sulle lettere che il protagonista riceve) non è in realtà nessuna di queste, è uno spazio mentale in cui Argento elabora le lezioni del cinema tedesco (la sua casa è in via Fritz Lang) e del noir di Val Lewton, ovvero la capacità di rendere le strade e le piazze frutto di un intrico geometrico che rifletta i percorsi psicologici dei personaggi e il capovolgimento prospettico alla base dell’intero progetto: dove il pesce (contaminato) si mangia crudo, i confronti avvengono in una grottesca fiera funebre, il detective che non ha mai risolto un caso è il personaggio più intelligente, l’assassino uccide in luoghi pubblici come i parchi o la metropolitana, mentre sullo sfondo resta il grande tema dell’indeterminatezza di genere e sessuale.

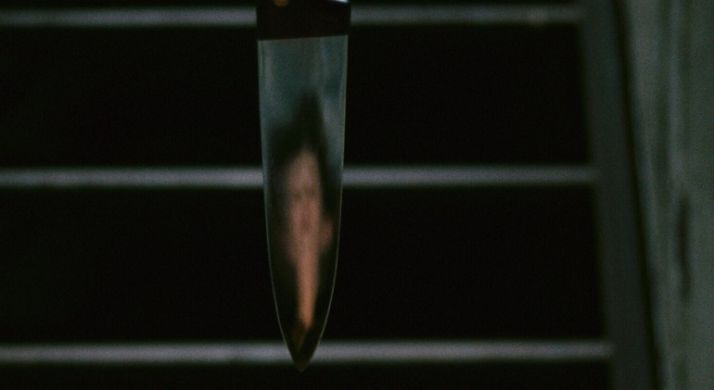

Su tutto prevale comunque il mito della visione, con una macchina da presa che si muove libera fra gli ambienti, descrivendo una “sua” storia e donando corpo e sostanza a una trama per il resto molto episodica e non necessariamente coesa: si nasconde negli angoli, crea deviazioni e percorsi alternativi su cavi, porte e lucernari, incuriosita dal mondo che affronta, ma al contempo attenta a reinventarlo in senso espressionista. Sebbene non si arrivi ancora agli estremi della fase successiva, l’inquietudine serpeggia efficace, non mitigata dalle robuste iniezioni di ironia che pure la vicenda offre. Se l’occhio resta l’organo per eccellenza – su cui sono impresse le soluzioni finali – anche il tempo gioca un fattore determinante, il giorno diventa improvvisamente notte, gli incubi si snodano progressivamente, fino al celeberrimo ralenti finale realizzato con innovative cineprese ad alta velocità (la Pentazet dell’università di Lipsia, usata per studiare la fusione dei metalli), segno di un’attenzione alla modernità della tecnica e al piacere della sperimentazione. In questo senso, 4 mosche di velluto grigio compie la sua dicotomia perfetta: è il reperto di un’epoca lontana, restaurato come una testimonianza vintage con quel look così platealmente anni Settanta, fra prog rock, volti cult (Mimsy Farmer, Bud Spencer, Oreste Lionello…) e camera-stylo da autentica nouvelle vague italiana. Ma è anche un esempio di cinema della (post)modernità, nella rivendicazione di autorialità assoluta, coscienza cinefila e uso di tecnologie d’avanguardia. In questo senso, il ritorno in sala è una visione ricomposta. E, senza mezzi termini, un film di Dario Argento.