Vineland. Bisogna partire da lì – dal romanzo di Thomas Pynchon – per capire appieno la grandezza e, insieme, la radicalità dell’operazione che Paul Thomas Anderson ha messo in atto con il suo ultimo film. Vineland uscì nel 1990 negli Usa e l’anno successivo in Italia. Più o meno negli stessi mesi in cui in Tv andava in onda Twin Peaks. Ricordo nitidamente che mentre leggevo il romanzo mi capitava spesso di pensare alla serie di David Lynch. E ci pensavo un po’ per antitesi e un po’ per analogia. In entrambi i casi, due piccoli centri della provincia americana (l’uno – quello di Lynch – in una zona montuosa al confine con il Canada, l’altro – quello di Pynchon – nella California del nord) diventano microcosmi miniaturizzati dell’America. Ma con una differenza non da poco: Twin Peaks è un luogo che vive tutto al presente, quasi privo di storia e di memoria, laddove Vineland è invece come la chioma ventosa di un albero genealogico che affonda le sue radici molto lontano. Nel primo caso, il racconto e il mistero si distendono — per così dire – prevalentemente sull’asse sincronico, nel secondo caso invece su quello diacronico. Il che significa che l’universo immaginario di David Lynch e Mark Frost è quel che è senza ragioni né spiegazioni, puro epifenomeno dell’America di fine millennio, mentre il mondo di Thomas Pynchon è come una bolla d’acqua sulfurea in cui incessantemente vengono a galla odori e sapori e fetori di quel che l’America è stata, o indizi di come è potuto accadere che sia diventata quello che é: su su all’indietro nella storia — individuale e collettiva — fino ai tempi di Franklin Delano Roosevelt, al maccartismo, o all’epoca della celeberrima simulazione radiofonica dell’invasione marziana da parte di un beffardo Orson Welles.

Vineland. Bisogna partire da lì – dal romanzo di Thomas Pynchon – per capire appieno la grandezza e, insieme, la radicalità dell’operazione che Paul Thomas Anderson ha messo in atto con il suo ultimo film. Vineland uscì nel 1990 negli Usa e l’anno successivo in Italia. Più o meno negli stessi mesi in cui in Tv andava in onda Twin Peaks. Ricordo nitidamente che mentre leggevo il romanzo mi capitava spesso di pensare alla serie di David Lynch. E ci pensavo un po’ per antitesi e un po’ per analogia. In entrambi i casi, due piccoli centri della provincia americana (l’uno – quello di Lynch – in una zona montuosa al confine con il Canada, l’altro – quello di Pynchon – nella California del nord) diventano microcosmi miniaturizzati dell’America. Ma con una differenza non da poco: Twin Peaks è un luogo che vive tutto al presente, quasi privo di storia e di memoria, laddove Vineland è invece come la chioma ventosa di un albero genealogico che affonda le sue radici molto lontano. Nel primo caso, il racconto e il mistero si distendono — per così dire – prevalentemente sull’asse sincronico, nel secondo caso invece su quello diacronico. Il che significa che l’universo immaginario di David Lynch e Mark Frost è quel che è senza ragioni né spiegazioni, puro epifenomeno dell’America di fine millennio, mentre il mondo di Thomas Pynchon è come una bolla d’acqua sulfurea in cui incessantemente vengono a galla odori e sapori e fetori di quel che l’America è stata, o indizi di come è potuto accadere che sia diventata quello che é: su su all’indietro nella storia — individuale e collettiva — fino ai tempi di Franklin Delano Roosevelt, al maccartismo, o all’epoca della celeberrima simulazione radiofonica dell’invasione marziana da parte di un beffardo Orson Welles.

Ma anche su su indietro nelle generazioni, tra nonni militanti in tetre cittadine operaie e baraccopoli fangose e scioperi e liste nere e figli dei fiori e sogni e repressioni e brutali compromessi con la realtà. Fino al grigio panorama odierno, e al paesaggio di un’America fatta di lampioni di plastica, musiche riprodotte, sacchetti di rosticceria bisunti, lattine di birra acciaccate, desolazione e povertà. Labirintico e smisurato, Vineland era ed è una magmatica opera pop sul destino dell’America, sulle sue ferite non cicatrizzate, sulle sue contraddizioni, assemblando in un’unica galleria i più straordinari personaggi del romanzo americano di fine millennio: ragazzi selvaggi diventati vice-sceriffi, ex-studentesse militanti in collettivi di cinema underground invaghitesi di agenti della polizia, femministe che cercano di inserirsi nel «business del perfezionamento di sé» fondando istituti per esercizi spirituali, giovanotti con chioma alla Mohawk dipinta in verde acido ma con le punte in rosso magenta. E poi ancora pentiti, reduci, nostalgici, irriducibili, traditori. E ancora lisergisti e metallurlanti, surfers fanatici e folli beer riders , e tele-patici afflitti da disturbi connessi all’abuso di video e di tv. Su questo magma ribollente Paul Thomas Anderson attua una lucida operazione di selezione e di riduzione, isolando e dilatando solo quei nuclei narrativi che gli consentono di mettere a fuoco non più le contraddizioni dell’America reaganiana bensì le ossessioni e le paranoie che strisciano e mugolano e urlano nell’America che ha portato per la seconda volta Donald Trump alla casa Bianca.

All’inizio del film il protagonista Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) fa parte del gruppo rivoluzionario “French 75” che in California libera migranti dai centri di detenzione e compie azioni terroristiche contro le sedi del potere finanziario. 16 anni dopo, depresso annebbiato e sfiduciato, lo ritroviamo ritirato a vita privata, impegnato a crescere una figlia nata (forse) dalla relazione con una compagna di militanza che dopo aver partorito l’ha piantato in asso con la bimba appena nata, rivendicando la sua autonomia e individualità rivoluzionaria rispetto ai presunti doveri della maternità. In una delle scene-chiave del film l’ex-rivoluzionario è sdraiato sul divano di casa sua, con addosso una vestaglia scozzese, strafatto di alcol e marijuana, mentre sul piccolo schermo della televisione passano alcune immagini di La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. Il riferimento non è solo politico-tematico (pure nel capolavoro di Pontecorvo si narrava di rivoluzionari e di rivoluzioni), ma anche (e, forse, soprattutto) ritmico-musicale. In quel film la colonna sonora scritta da Ennio Morricone – al culmine di una stagione creativa straordinaria, che l’aveva visto musicare da I pugni in tasca di Bellocchio a Per un pugno di dollari di Sergio Leone – usava quasi solo le percussioni per conferire alla vicenda messa in scena un tappeto sonoro ossessivo e martellante: tamburi, soprattutto, per creare un clima di tensione che esprimesse anche sul piano ritmico-acustico la pericolosità e la rischiosità delle azioni del militanti del Fronte di Liberazione algerino. In Una battaglia dopo l’altra Jonny Greenwood – l’ex-chitarrista dei Radiohead ormai alla sua quinta collaborazione con Paul Thomas Anderson dopo Il petroliere, The Master, Vizio di forma e Il filo nascosto – fa un’operazione analoga: isola di volta in volta poche note tambureggianti di un unico strumento – il pianoforte, soprattutto – e le fa risuonare incessantemente per intere sequenze. In questo modo la colonna sonora originale – nervosa, pulsante e spesso dissonante – diventa il correlato acustico o la cassa di amplificazione delle ossessioni mentali dei personaggi.

Perché Una battaglia dopo l’altra è prima di tutto questo: un potente, grottesco e incalzante affresco delle paranoie psico-sessual-familiar-razziali dell’America contemporanea. Sono tutti posseduti dai loro demoni, i personaggi del film: dai rivoluzionari animati più dal bisogno narcisistico di recitare la propria “diversità” a suon di bombe e di inscenare la rivoluzione come uno show mozzafiato ai suprematisti bianchi ossessionati da un’idea di purezza etnica in nome della quale sono disposti a commettere i crimini peggiori. Anderson, insomma, trae da Pynchon la fenomenologia isterica di un fallimento: delle ideologie così come degli ideali, delle convinzioni come delle rivoluzioni, quasi arrivando a dirci ancora una volta che – come recitava il titolo originale di Il Petroliere– There Will Be Blood. Ci sarà sangue. Avido e visionario, come posseduto dal demone della ricchezza, il protagonista di quel film scavava la terra con le unghie e coi denti, e sembrava quasi sprofondare nelle viscere del mondo, senza dire una sola parola, pur di arricchirsi, e di strappare al suolo americano il suo oro nero e le sue ricchezze nascoste. Ora il sangue c’è stato, e c’è. Nella testa dei personaggi, soprattutto: in quella del bombarolo sballato interpretato da DiCaprio come in quella del militare nevrotico e paranazista impersonato da uno Sean Penn da Oscar.

Nel vuoto delle ideologie popolato soltanto dai fantasmi del passato Paul Thomas Anderson corteggia il caos: ci gioca, lo stiracchia, lo rovescia e ce lo sbatte in faccia. E nella testa. Non senza averci detto però che prima di vedere questo suo ennesimo gioiello sarebbe bene prepararsi vedendo anche, nell’ordine: La battaglia di Algeri (per la colonna sonora, ma anche per misurare la distanza che separa una rivoluzione riuscita come quella algerina da un’insurrezione fallimentare e fallita come quella inscenata nel film dai membri del gruppo French ‘75), Vivere in fuga di Sidney Lumet (per assorbire il senso di precarietà esistenziale di chi per scelta vive in clandestinità, spostandosi incessantemente da un luogo all’altro), Il braccio violento della legge di William Friedkin (per capire cosa significa girare un inseguimento al cardiopalma, come quello che Anderson ci regala nel finale, tra i saliscendi da montagne russe di una strada americana che – se ci fosse – meriterebbe l’Oscar per la miglior location), Prima di mezzanotte di Martin Brest (per il tema della caccia all’uomo) e infine – tutti in piedi, please – Sentieri selvaggi di John Ford (perché girato in VistaVision e per il tema della fanciulla rapita e contesa da due possibili padri diversi).

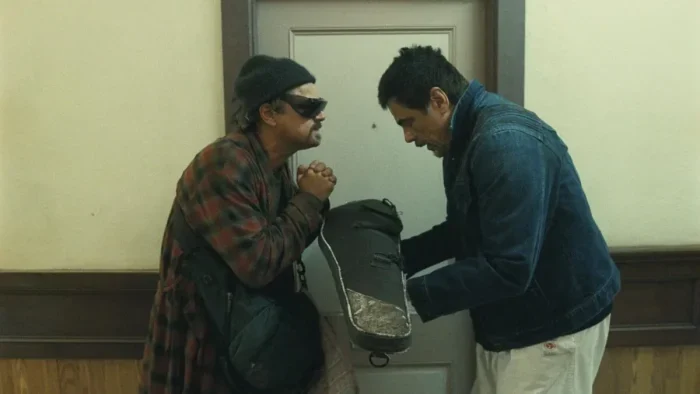

Anderson – con tocco da alchimista visuale – fa scaturire il suo film da un mix fra questi titoli, quasi a ricordarci che per dar corpo e forma a voce al mondo folle e caotico e smarrito in cui siamo immersi il cinema ha bisogno di nutrirsi anche, prima di tutto, di altro cinema e di altri film. Come fa Pynchon con le parole, quando in Vineland lavorava nella babele comunicativa degli anni ‘80, obbligandoci a un confronto continuo e spiazzante con una straordinaria pluralità di codici, registri e linguaggi: voci gergali dal football americano, dai serial televisivi, da slogan pubblicitari e ancora frasi idiomatiche, giochi di parole, citazioni, come in una gigantesca macedonia linguistica composta da brandelli e pezzetti di altri libri e di altri linguaggi. Anderson fa una cosa analoga con le immagini. E lo fa senza paura. Perché sa – come dice nel film l’unico personaggio maschile positivo, quello interpretato da Benicio Del Toro, capace di fare della calma una strategia e dell’aiuto ai migranti un imperativo etico – che “la libertà è non aver paura, proprio come Tom Cruise!”. Ancora una volta il cinema – Tom Cruise – fa da modello alla vita. Jonny Greenwood nella colonna sonora opera in modo simile: ci fa sentire che i suoni del film sono un mélange di altri suoni e di altre musiche, e di percussioni lontane che tambureggiano e rimbalzano da un mondo all’altro e da un film a un altro film. È la magia del cinema, della musica e della letteratura: parlando di sé, ancora una volta, rivelano il mondo a noi.

colonna sonora opera in modo simile: ci fa sentire che i suoni del film sono un mélange di altri suoni e di altre musiche, e di percussioni lontane che tambureggiano e rimbalzano da un mondo all’altro e da un film a un altro film. È la magia del cinema, della musica e della letteratura: parlando di sé, ancora una volta, rivelano il mondo a noi.