E alla fine, dopo tante paure preventive, la giuria presieduta da Cate Blanchett ha emesso un verdetto se non perfetto almeno in larga parte condivisibile, riuscendo a trovare un compromesso accettabile tra le necessità autoriali e l’impulso di lanciare segnali diversamente politici. La vittoria di Shoplifters di Hirokazu Kore-eda premia un bellissimo film di un autore troppe volte ignorato e testimonia una ritrovata forma della pattuglia orientale in concorso. La selezione di quest’anno, dopo la deludente edizione 2017, è stata apprezzabile, anche se le “scommesse” e i nuovi autori lanciati da Thierry Frémaux in competizione sono forse stati il punto più debole dell’intero concorso. L’atteso David Robert Mitchell, che alle spalle aveva due film di culto passati alla Semaine de la Critique (The Myth of the American Sleepover e It Follows), è stato fagocitato da un narcisismo bulimico e il suo Under the Silver Lake è stato una delle delusioni più cocenti della selezione; l’egiziano Yomeddine di A.B. Shawki – che portava sulle spalle la responsabilità della “quota” africana del Festival – non va oltre la rappresentazione bozzettistica, almeno in tono non ricattatorio, di una favoletta edificante; l’insipido giapponese Asako I & II di Ryusuke Hamaguchi scolora di fronte alle altre opere orientali; i francesi Le filles du soleil di Eva Husson e Un couteau dans le coeur di Yann Gonzalez sembravano fuori posto nel concorso principale: il primo per il senso fallimentare di falsità dell’intera operazione (ma le guerrigliere curde davvero hanno quelle sciarpe morbidissime e quel trucco perfetto in trincea?), il secondo per la presunzione di ammantare uno smaccato giochino citazionista, buono al massimo per una séance di mezzanotte, di un intellettualismo tronfio e fuori luogo.

E alla fine, dopo tante paure preventive, la giuria presieduta da Cate Blanchett ha emesso un verdetto se non perfetto almeno in larga parte condivisibile, riuscendo a trovare un compromesso accettabile tra le necessità autoriali e l’impulso di lanciare segnali diversamente politici. La vittoria di Shoplifters di Hirokazu Kore-eda premia un bellissimo film di un autore troppe volte ignorato e testimonia una ritrovata forma della pattuglia orientale in concorso. La selezione di quest’anno, dopo la deludente edizione 2017, è stata apprezzabile, anche se le “scommesse” e i nuovi autori lanciati da Thierry Frémaux in competizione sono forse stati il punto più debole dell’intero concorso. L’atteso David Robert Mitchell, che alle spalle aveva due film di culto passati alla Semaine de la Critique (The Myth of the American Sleepover e It Follows), è stato fagocitato da un narcisismo bulimico e il suo Under the Silver Lake è stato una delle delusioni più cocenti della selezione; l’egiziano Yomeddine di A.B. Shawki – che portava sulle spalle la responsabilità della “quota” africana del Festival – non va oltre la rappresentazione bozzettistica, almeno in tono non ricattatorio, di una favoletta edificante; l’insipido giapponese Asako I & II di Ryusuke Hamaguchi scolora di fronte alle altre opere orientali; i francesi Le filles du soleil di Eva Husson e Un couteau dans le coeur di Yann Gonzalez sembravano fuori posto nel concorso principale: il primo per il senso fallimentare di falsità dell’intera operazione (ma le guerrigliere curde davvero hanno quelle sciarpe morbidissime e quel trucco perfetto in trincea?), il secondo per la presunzione di ammantare uno smaccato giochino citazionista, buono al massimo per una séance di mezzanotte, di un intellettualismo tronfio e fuori luogo.

A salvare la faccia del cinema francese ci hanno pensato Christophe Honoré (almeno in parte) con l’irrisolto ma interessante Plaire, aimer et courir vite, una sorta di versione privata di 120 battiti al minuto di Robin Campillo, e soprattutto Stéphane Brizé che, in En Guerre, si (e ci) immerge nelle lotte sindacali di operai combattivi e disperati con un’impressionante forza mimetica e una straordinaria lucidità politica.  Alla ricerca di un impatto politico con il presente sono anche, con simile pulsione e differenti risultati, due film che, in qualche modo, guardano al passato per raccontare le contraddizioni e le continuità con l’oggi: Leto di Kirill Serebrennikov e BlacKkKlansman di Spike Lee. Entrambi i film costruiscono attorno a delle storie vere ambientate in periodi chiave della storia del secolo scorso (l’autunno brezneviano dell’Impero Sovietico e le lotte per i diritti civili nell’America di inizio anni Settanta) un ragionamento sulle dinamiche del potere contemporanee, denunciando il reiterarsi di dinamiche malate nella Russia di Putin e negli Stati Uniti di Trump. Il film di Serebrennikov rimane in superficie, mettendo in scena un curioso affresco underground non privo di vezzi e ingenuità, mentre la passione civile di Lee riesce a sposare estetica da blaxploitation, cinema sanamente popolare e radicalismo politico. La denuncia delle ingiustizie del presente e dei mali del mondo è al centro dei film più esecrabili di Cannes 2018 (assieme al già citato Les filles du soleil): Capharnaüm di Nadine Labaki e Ayka di Segey Dvortsevoy, entrambi entrati nel palmares grazie alla necessità di lanciare messaggi e di premiare, by any means necessary, tematiche forti. Lo stile dei due film è contrapposto ma finisce per essere complementare: se Labaki infarcisce senza rispetto il suo racconto di infanzia negata (e di mille altre oscenità) con droni, ralenti e musiche enfatiche alla ricerca di una sua malsana idea di bello, Dvortsevoy gira una storia di dolore, degrado e sfruttamento usando con crudezza ostentata uno stile che unisce tutti i canoni neo-neorealisti (macchine a mano tremolantissime, nuche e volti ripresi da vicino, suono teso a esasperare singulti e ansimi) e che finisce per essere roboante e grezzo. Hanno in comune una salvifica tendenza alla digressione e un ragionare sul senso stesso del narrare (e, di conseguenza, del definire il rapporto multiforme tra realtà e finzione) il fluviale The Wild Pear Tree del turco Nuri Bilge Ceylan e il

Alla ricerca di un impatto politico con il presente sono anche, con simile pulsione e differenti risultati, due film che, in qualche modo, guardano al passato per raccontare le contraddizioni e le continuità con l’oggi: Leto di Kirill Serebrennikov e BlacKkKlansman di Spike Lee. Entrambi i film costruiscono attorno a delle storie vere ambientate in periodi chiave della storia del secolo scorso (l’autunno brezneviano dell’Impero Sovietico e le lotte per i diritti civili nell’America di inizio anni Settanta) un ragionamento sulle dinamiche del potere contemporanee, denunciando il reiterarsi di dinamiche malate nella Russia di Putin e negli Stati Uniti di Trump. Il film di Serebrennikov rimane in superficie, mettendo in scena un curioso affresco underground non privo di vezzi e ingenuità, mentre la passione civile di Lee riesce a sposare estetica da blaxploitation, cinema sanamente popolare e radicalismo politico. La denuncia delle ingiustizie del presente e dei mali del mondo è al centro dei film più esecrabili di Cannes 2018 (assieme al già citato Les filles du soleil): Capharnaüm di Nadine Labaki e Ayka di Segey Dvortsevoy, entrambi entrati nel palmares grazie alla necessità di lanciare messaggi e di premiare, by any means necessary, tematiche forti. Lo stile dei due film è contrapposto ma finisce per essere complementare: se Labaki infarcisce senza rispetto il suo racconto di infanzia negata (e di mille altre oscenità) con droni, ralenti e musiche enfatiche alla ricerca di una sua malsana idea di bello, Dvortsevoy gira una storia di dolore, degrado e sfruttamento usando con crudezza ostentata uno stile che unisce tutti i canoni neo-neorealisti (macchine a mano tremolantissime, nuche e volti ripresi da vicino, suono teso a esasperare singulti e ansimi) e che finisce per essere roboante e grezzo. Hanno in comune una salvifica tendenza alla digressione e un ragionare sul senso stesso del narrare (e, di conseguenza, del definire il rapporto multiforme tra realtà e finzione) il fluviale The Wild Pear Tree del turco Nuri Bilge Ceylan e il  semiclandestino Se Roch di Jafar Panahi: entrambi si svolgono in territori geografici ai margini, lontani dai centri di potere di Ankara o Tehran, ed entrambi si confrontano – davvero e senza infingimenti – con le impellenti domande della modernità, con il rapporto con la tradizione, con la natura stessa del racconto, cinematografico e non. Domande che, nella sua solita immutabile inclassificabilità, continua a farsi Jean-Luc Godard in Le livre d’image, nuovo capitolo di uno zibaldone filosofico che va avanti dai tempi delle Histoire(s) du cinéma.

semiclandestino Se Roch di Jafar Panahi: entrambi si svolgono in territori geografici ai margini, lontani dai centri di potere di Ankara o Tehran, ed entrambi si confrontano – davvero e senza infingimenti – con le impellenti domande della modernità, con il rapporto con la tradizione, con la natura stessa del racconto, cinematografico e non. Domande che, nella sua solita immutabile inclassificabilità, continua a farsi Jean-Luc Godard in Le livre d’image, nuovo capitolo di uno zibaldone filosofico che va avanti dai tempi delle Histoire(s) du cinéma.

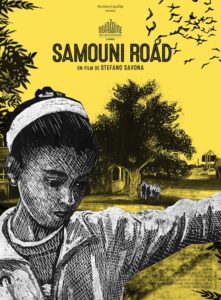

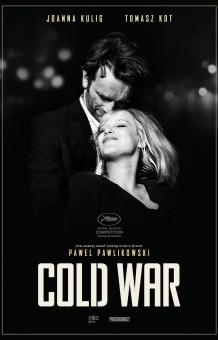

L’Italia si è presentata al concorso di Cannes con due film diversissimi – Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro felice di Alice Rohrwacher – a sottolineare la varietà di una produzione autoriale sempre più varia e consolidata (e completata anche dalla presenza di Euforia di Valeria Golino a Un Certain Regard e di La strada dei Samouni di Stefano Savona, premio al miglior documentario dell’intero Festival, di Troppa grazia di Gianni Zanasi e del cortometraggio La lotta di Marco Bellocchio, alla Quinzaine des Réalisateurs). Entrambi i film hanno portato a casa dei riconoscimenti (sotto forma di premi e dell’attenzione di stampa e distributori internazionali) e lo hanno fatto mettendo in mostra idee di cinema forti, personali, non convenzionali. Dall’Asia (se escludiamo l’inceppo in trasferta spagnola di Asghar Farhadi, il cui Todos lo saben esce depotenziato e reso anonimo dall’incontro/scontro con uno star system troppo lontano dalle sottigliezze della sua idea di cinema) sono arrivate le conferme più confortanti, che ricollocano verso l’alto l’intero livello qualitativo del concorso: Ash Is Purest White aggiunge un nuovo tassello all’analisi monumentale e concretissima del rapporto tra Storia, persone e territorio che Jia Zhang-ke va costruendo da anni, come fosse un cartografo dell’anima cinese; il sudcoreano Lee Chang-dong, in Burning, parte da un raccontino  di Murakami per costruire un film-digressione sull’arte ipnotica e combinatoria dell’affabulazione, sul labile confine tra immaginazione e realtà, sull’ossessione amorosa e i suoi fantasmi, in un racconto ipotetico che costruisce con pochi e dosatissimi elementi un’atmosfera conturbante e misteriosa; Shoplifters rappresenta difficoltà, miserie e bassezze di una famiglia sghemba trattando i personaggi con un’umanità sincera, pudica, onesta: quella sincerità, quella pudicizia e quell’onestà che mancano ai cantori del miserabilismo di denuncia e di cui invece Hirokazu Kore-eda, finalmente premiato con la Palma, è un limpido esempio. Interconnessione tra Storia pubblica e storia privata, teorizzazioni narratologiche, rielaborazioni più o meno citazioniste di modelli cinematografici: sono molti dei temi che si rincorrono e attraversano molti film della competizione e che si compenetrano miracolosamente nel magnifico Zimna wojna (Cold War) di Pawel Pawlikowski, un film-mondo di cristallina lucidità e impagabile concisione. Questi, in sommi capi e estrema concisione, i giudizi qualitativi sui film in competizione. Al netto delle polemiche di quest’anno – più o meno giustificate: dal gran rifiuto a Netflix all’annullamento delle proiezioni anticipate per la stampa fino al divieto di selfie – c’è poi da chiedersi se il Festival di Cannes stia prendendo una direzione per adeguarsi al futuro. In fondo la domanda è sempre quella: qual è il ruolo che nei prossimi anni dovrà/potrà ricoprire la la vetrina più importante del cinema mondiale? A chi è rivolto, davvero, un festival del cinema di questi costi e proporzioni? Le rivendicazioni sulla centralità dell’arte rispetto all’industria declamate da Frémaux sembrano tradurre in poesia una concreta realtà: l’uscita di Cannes dalla rotta delle grandi produzioni americane. La contromossa appare un po’ di retroguardia: affidarsi alla selezione quasi automatica dei grandi nomi del cinema mondiale (più o meno terzomondista),

di Murakami per costruire un film-digressione sull’arte ipnotica e combinatoria dell’affabulazione, sul labile confine tra immaginazione e realtà, sull’ossessione amorosa e i suoi fantasmi, in un racconto ipotetico che costruisce con pochi e dosatissimi elementi un’atmosfera conturbante e misteriosa; Shoplifters rappresenta difficoltà, miserie e bassezze di una famiglia sghemba trattando i personaggi con un’umanità sincera, pudica, onesta: quella sincerità, quella pudicizia e quell’onestà che mancano ai cantori del miserabilismo di denuncia e di cui invece Hirokazu Kore-eda, finalmente premiato con la Palma, è un limpido esempio. Interconnessione tra Storia pubblica e storia privata, teorizzazioni narratologiche, rielaborazioni più o meno citazioniste di modelli cinematografici: sono molti dei temi che si rincorrono e attraversano molti film della competizione e che si compenetrano miracolosamente nel magnifico Zimna wojna (Cold War) di Pawel Pawlikowski, un film-mondo di cristallina lucidità e impagabile concisione. Questi, in sommi capi e estrema concisione, i giudizi qualitativi sui film in competizione. Al netto delle polemiche di quest’anno – più o meno giustificate: dal gran rifiuto a Netflix all’annullamento delle proiezioni anticipate per la stampa fino al divieto di selfie – c’è poi da chiedersi se il Festival di Cannes stia prendendo una direzione per adeguarsi al futuro. In fondo la domanda è sempre quella: qual è il ruolo che nei prossimi anni dovrà/potrà ricoprire la la vetrina più importante del cinema mondiale? A chi è rivolto, davvero, un festival del cinema di questi costi e proporzioni? Le rivendicazioni sulla centralità dell’arte rispetto all’industria declamate da Frémaux sembrano tradurre in poesia una concreta realtà: l’uscita di Cannes dalla rotta delle grandi produzioni americane. La contromossa appare un po’ di retroguardia: affidarsi alla selezione quasi automatica dei grandi nomi del cinema mondiale (più o meno terzomondista),  affiancandolo di temi urgenti e capaci di mobilitazioni extracinematografiche, genera un ciclico alzarsi e abbassarsi della marea qualitativa che dipende dalla vena creativa, non garantibile in anticipo, dei soliti noti. Come accennato, non aiuta la causa la debolezza delle proposte più azzardate del concorso di quest’anno (Husson, Gonzalez, Hamaguchi). L’aggrapparsi al valore sacrale della creazione artistica impedisce d’altro canto di aprire il concorso a un cinema più popolare o di genere, relegato non solo alle proiezioni speciali o a quelle di mezzanotte, ma anche alle più sanamente disomogenee sezioni parallele (vedi i casi di Grave di Julia Ducournau alla Semaine 2016 o a Mandy di Panos Cosmatos alla Quinzaine di quest’anno). Insomma, una maggiore spinta alla diversificazione potrebbe giovare a una programmazione troppo spesso prevedibile anche quando, come quest’anno, di alto livello. Altrimenti il destino del Festival sembra essere affidato solo alle leggi del Marché.

affiancandolo di temi urgenti e capaci di mobilitazioni extracinematografiche, genera un ciclico alzarsi e abbassarsi della marea qualitativa che dipende dalla vena creativa, non garantibile in anticipo, dei soliti noti. Come accennato, non aiuta la causa la debolezza delle proposte più azzardate del concorso di quest’anno (Husson, Gonzalez, Hamaguchi). L’aggrapparsi al valore sacrale della creazione artistica impedisce d’altro canto di aprire il concorso a un cinema più popolare o di genere, relegato non solo alle proiezioni speciali o a quelle di mezzanotte, ma anche alle più sanamente disomogenee sezioni parallele (vedi i casi di Grave di Julia Ducournau alla Semaine 2016 o a Mandy di Panos Cosmatos alla Quinzaine di quest’anno). Insomma, una maggiore spinta alla diversificazione potrebbe giovare a una programmazione troppo spesso prevedibile anche quando, come quest’anno, di alto livello. Altrimenti il destino del Festival sembra essere affidato solo alle leggi del Marché.