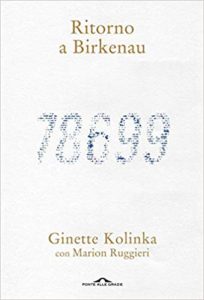

Per cinquant’anni Ginette Kolinka non ha parlato della sua terrificante esperienza a Birkenau. Poi ha deciso che non poteva tacere, che la sua testimonianza era preziosa, per non dimenticare, per tramandare ciò che è stato. Ha diciannove anni quando, insieme al padre, al fratello minore e al nipote, viene deportata a Birkenau. Sarà l’unica della famiglia a tornare, dopo aver attraversato l’orrore del campo di sterminio. La fame, la violenza, l’odio, la brutalità, la morte sempre presente, l’assurdità e la disumanizzazione: con semplicità, schiettezza e una forza straordinaria oggi Ginette ci narra l’inenarrabile. Insieme a Marion Ruggieri ha scritto Ritorno a Birkenau (Ponte alle Grazie pag.96, euro 12). Un viaggio nell’orrore, secco, preciso, terribile. Un capolavoro di sobrietà. Ginetta Kolinka ha 95 anni, il suo libro in Francia è stato un enorme successo e lei continua ad essere una testimone instancabile in tv, nelle scuole.

Per cinquant’anni Ginette Kolinka non ha parlato della sua terrificante esperienza a Birkenau. Poi ha deciso che non poteva tacere, che la sua testimonianza era preziosa, per non dimenticare, per tramandare ciò che è stato. Ha diciannove anni quando, insieme al padre, al fratello minore e al nipote, viene deportata a Birkenau. Sarà l’unica della famiglia a tornare, dopo aver attraversato l’orrore del campo di sterminio. La fame, la violenza, l’odio, la brutalità, la morte sempre presente, l’assurdità e la disumanizzazione: con semplicità, schiettezza e una forza straordinaria oggi Ginette ci narra l’inenarrabile. Insieme a Marion Ruggieri ha scritto Ritorno a Birkenau (Ponte alle Grazie pag.96, euro 12). Un viaggio nell’orrore, secco, preciso, terribile. Un capolavoro di sobrietà. Ginetta Kolinka ha 95 anni, il suo libro in Francia è stato un enorme successo e lei continua ad essere una testimone instancabile in tv, nelle scuole.

Per gentile concessione dell’editore Ponte alle Grazie pubblichiamo un estratto da Ritorno a Birkenau.

L’ultima volta che sono tornata a Birkenau era primavera. I campi si coprivano di fiori, l’erba era verde, il cielo limpido, si potevano sentire gli uccelli cantare. Era bello. Come posso usare una frase simile? Eppure l’ho detta, questa frase, l’ho pensata: «Era bello». In lontananza, ho visto quella figura che risaliva il prato. Lì per lì non ci ho creduto, mi son detta «non è possibile», ma era proprio così: una che correva. Faceva jogging proprio lì. Su quella terra grassa e irriconoscibile, che aveva visto tanti morti, in quell’aria che odorava di alba fresca, di rugiada. Correva, tranquillamente. Mi è mancato il respiro. Ho avuto voglia di urlare, di gridarle: «Ma sei matta?» O la matta ero io?

Non bisogna tornare a Birkenau in primavera. Quando i bambini giocano sugli scivoli, nei giardini delle casette che costeggiano le rotaie in disuso che portavano al campo e alla sua funesta fermata d’arrivo, la Judenrampe.

16 aprile 1944. Alla fine, il treno si ferma. Ho l’impressione di aver dormicchiato per tutto il tempo. Dietro il portellone, si sentono voci di gente che urla, cani che abbaiano, il rumore dei catenacci che vengono tirati: un’aria pungente entra nel vagone, che delizia! Dopo quelle ore trascorse raggomitolati nella penombra e nel fetore. Quanti giorni, quante notti? Mi dicono tre giorni e tre notti, allora lo ripeto anch’io, tre giorni e tre notti. C’è mio padre, c’è il mio fratellino Gilbert, e mio nipote. Mi rivedo intenta a rifiutare qualcosa a mio fratello nel vagone. Roba da mangiare, forse? Che ci abbiano dato un po’ di cibo per i bambini a Drancy? Qualcosa per i «J3»? Durante la guerra, a causa delle restrizioni alimentari, siamo divisi in categorie: ci sono i J1, i neonati, i J2, i J3 eccetera. I J1 hanno del latte, i successivi hanno latte con un po’ di farina, i J3 hanno dei biscotti, e gli adulti hanno diritto al vino. Durante il tragitto, mi ascolto ripetere di continuo: «No, Gilbert, non bisogna mangiare tutto in una volta, non si sa quanto può durare il viaggio…» Mio padre ha sessantun anni. Oggi si direbbe che è ancora giovane. Il pover’uomo è riuscito a rubare una coperta prima della partenza. È così magro che l’ha nascosta nei pantaloni. Ci stiamo seduti sopra, alla bell’e meglio. Sul pavimento c’è un po’ di paglia. È un treno merci, cieco, ovvero senza finestre o grate. Per molto tempo ho pensato che fossimo saliti sul treno alla stazione di Le Bourget, in seguito ho saputo che si trattava di Bobigny. A Bobigny, quando scendiamo dagli autobus di Drancy, non ci sono più poliziotti francesi. Sento grida, ordini, urla. Ci spingono con violenza per raggrupparci. Poi continuano a spingerci fino al binario. Vedo il treno merci, penso ingenuamente che stia per partire e che arriverà un altro treno per noi. Ma ci spingono di nuovo verso i vagoni: Schnell! È la prima parola in tedesco che imparo.