A mente fredda, si può ragionare con più calma sul magmatico programma offerto dal 41° Torino Film Festival e, soprattutto, sul percorso intrapreso nei due anni di rinnovata direzione di Steve Della Casa. Lo facciamo magari cercando i punti di continuità con la sua “prima volta” (fra il 1999 e il 2002) e verificando gli elementi di discontinuità con il più turbolento periodo recente che, fra pandemia e ansia da rinnovamento, sembra preoccuparsi principalmente di affastellare nuove direzioni (con Giulio Base in arrivo nel 2024 saranno tre in cinque anni, davvero troppe per dare continuità e coerenza a un progetto). Mi permetto la nota personale perché il 1999 del Della Casa 1, fu anche la mia prima edizione da addetto ai lavori a Torino: il che significò non solo la scoperta del festival, ma anche l’idea di una cinefilia immersiva come pratica autentica del fare critica, così come professata con entusiasmo dal direttore. In quell’anno avevamo innanzitutto la retrospettiva dedicata a John Carpenter che, oggi si può affermare con certezza, è stata fondamentale per l’intera riconsiderazione del regista americano nell’ambito più allargato della critica italiana. Poi l’omaggio ai western di Howard Hawks, proseguito negli anni successivi con quelli a Budd Boetticher, Anthony Mann e John Ford. E inoltre la retrospettiva sul cinema portoghese 1970-1999 e un omaggio a Idrissa Ouédraogo. A garantire la ricerca del festival sull’attualità, in concorso avevamo invece i film di Laurent Cantet (Risorse umane), Shinji Aoyama (Shady Grove), David Emmer (Una vita non violenta), Gianni Zanasi (Fuori di me) e un piccolo titolo che divenne un mio personale cult, Bobby G. Can’t Swim, di John-Luke Montias.

A mente fredda, si può ragionare con più calma sul magmatico programma offerto dal 41° Torino Film Festival e, soprattutto, sul percorso intrapreso nei due anni di rinnovata direzione di Steve Della Casa. Lo facciamo magari cercando i punti di continuità con la sua “prima volta” (fra il 1999 e il 2002) e verificando gli elementi di discontinuità con il più turbolento periodo recente che, fra pandemia e ansia da rinnovamento, sembra preoccuparsi principalmente di affastellare nuove direzioni (con Giulio Base in arrivo nel 2024 saranno tre in cinque anni, davvero troppe per dare continuità e coerenza a un progetto). Mi permetto la nota personale perché il 1999 del Della Casa 1, fu anche la mia prima edizione da addetto ai lavori a Torino: il che significò non solo la scoperta del festival, ma anche l’idea di una cinefilia immersiva come pratica autentica del fare critica, così come professata con entusiasmo dal direttore. In quell’anno avevamo innanzitutto la retrospettiva dedicata a John Carpenter che, oggi si può affermare con certezza, è stata fondamentale per l’intera riconsiderazione del regista americano nell’ambito più allargato della critica italiana. Poi l’omaggio ai western di Howard Hawks, proseguito negli anni successivi con quelli a Budd Boetticher, Anthony Mann e John Ford. E inoltre la retrospettiva sul cinema portoghese 1970-1999 e un omaggio a Idrissa Ouédraogo. A garantire la ricerca del festival sull’attualità, in concorso avevamo invece i film di Laurent Cantet (Risorse umane), Shinji Aoyama (Shady Grove), David Emmer (Una vita non violenta), Gianni Zanasi (Fuori di me) e un piccolo titolo che divenne un mio personale cult, Bobby G. Can’t Swim, di John-Luke Montias.

Un programma insomma composito e capace di unire il piacere della riscoperta per autori fondamentali e generi consolidati, ma ancora forieri di sorprese sul grande schermo, a uno sguardo capace di catturare la contemporaneità fra i quattro angoli del mondo. Mutatis mutandis, la stessa curiosità è tornata a farsi evidente nell’edizione 2023, divisa fra l’omaggio al nuovo cinema argentino, la riscoperta di un autore colpevolmente dimenticato come Sergio Citti e il tributo iconico a un pilastro del cinema classico come John Wayne (ancora il western, insomma). Che sembrano tre mondi altrettanto inconciliabili, fra gli ultimi di estrazione pasoliniana e gli eroi tutti di un pezzo delle praterie, ma descrivono uno spazio da sogno, una pulsione alla traslazione del reale, al fermare la morte nella celebrazione della vita che crea inediti punti di contatto fra i Mortacci dell’uno e Il pistolero dell’altro. Senza considerare, naturalmente, il valore prezioso di una retrospettiva (quella su Citti, appunto) che ha recuperato materiali rarissimi come i corti dei tardi anni Ottanta e il televisivo La partita del 1987. L’Argentina come collante diventa così un punto di osservazione privilegiato, che va anche oltre il recinto della singola sezione: scampoli di cinema della nazione sudamericana si sono ritrovati infatti anche nel concorso documentario internazionale, con Clorindo Testa, di Mariano Llinàs, tra i registi più importanti scoperti negli ultimi lustri qui sotto la Mole, fautore di un autentico nuovo genere, il racconto fluviale che crea – per l’appunto – punti di contatto inediti fra elementi tra loro lontani, dove ogni storia ne genera continuamente di nuove (si ripensi a Historias Extraordinarias e La Flor, visti in passato nell’ex sezione Onde). Una lezione metabolizzata anche da altri autori, come ha dimostrato nel fuori concorso Los delinquentes, di Rodrigo Moreno, altro scampolo argentino seminato nel programma.

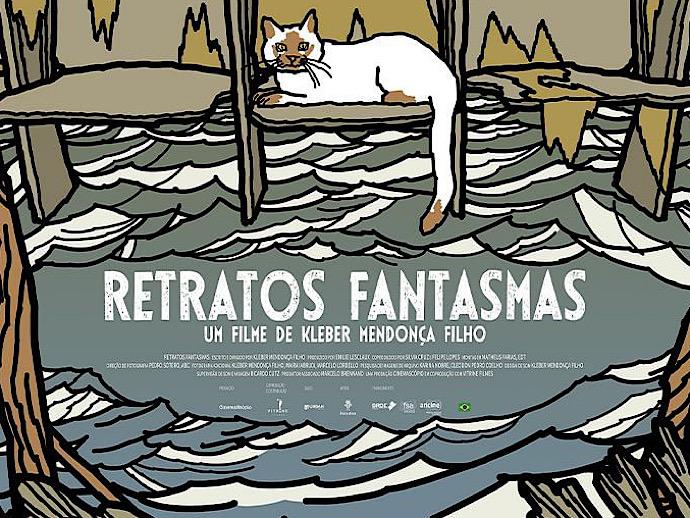

Rispetto al passato, il lavoro del comitato di selezione ha aggiunto perciò una tendenza allo smarginamento, attraverso un’azione di scoperta che non si è voluta limitare al solo concorso principale, ma si è attuata mediante un dialogo costante fra lo stesso, lo spazio Nuovimondi, dedicato al cinema di ricerca (che riprende proprio il ruolo che fu di Onde), il fuori concorso e i già citati documentari. Proprio questo ha permesso alla sezione principale, negli ultimi due anni, di alzare l’asticella delle ambizioni, che la giuria ha dimostrato di aver ben compreso attribuendo il massimo premio a La palisiada di Philip Sotnychenko, di grande rigore e modernità, attraverso il suo parallelismo fra due spari avvenuti a 25 anni di distanza, in circostanze diverse, per descrivere un unico disegno di violenza. Idealmente da collegare a due dei titoli più importanti dell’annata, ovvero Do Not Expect Too Much From the End of the World, di Radu Jude e Essential Truth of the Lake, di Lav Diaz, entrambi passati nel fuori concorso, che dialogano con la realtà rumena e filippina diventando indagini più allargate sulla sostanza del reale, sui mascheramenti del potere (mediatico, economico e politico), su delitti irrisolti e sulla memoria da recuperare. Lungo la stessa traccia si aggiungano ancora, fra i documentari, Retratos fantasmas, di Kleber Mendonça Filho sulla memoria metropolitana di Recife, in Brasile; poi, fuori concorso, Yannick, del geniale Quentin Dupieux che fra pulsioni metanarrative su uno spettatore scontento in un teatro che “riscrive” lo spettacolo, tocca nervi scoperti agitando lo spettro del Bataclan nel lirico finale; e, in concorso, Soleils Atikamekw di Chloé Leriche sui delitti misteriosi in una comunità di nativi, raccontati con una pulsione fantasmatica costante. E va da sé che le pistole che sparano nel già citato La palisiada si possono collegare a quella (finta) usata dai protagonisti di Natura, di Matti Harju, fra le punte dei Nuovimondi.

A proposito di fantasmi, interessanti i collegamenti anche fra i capelli dei morti di An Asian Ghost Story di Bo Wang (in Nuovimondi) e il pesce-mostro di Camping du lac, di Eléonore Saintagnan (in concorso), come segnali di una ricerca anche sulle iconografie oltre che sui temi e gli eventi. La sezione Crazies resta quella che ancora necessita di un lavoro più preciso per trovare un’identità autentica, come dimostrano i deboli titoli asiatici, ma ha saputo assestare due colpi notevoli con Vincent doit mourir, di Stéphan Castang e Birth/Rebirth di Laura Moss: ovvero la più folgorante messinscena del caos che esplode in violenza nella società contemporanea e una riflessione sulla maternità ossessiva e sul mito della vita eterna che unisce in un sol tratto il Frankenstein di James Whale alle parabole sull’indagine nel/sul corpo tipicamente cronenberghiane (con riferimento a David, ma anche Brandon). Su tutto, la tendenza a non descrivere confini costrittivi si è ritrovata nell’interessante sguardo sull’animazione, affrontata non come linguaggio a parte, ma come genere alla pari di quelli più consolidati. In tal senso è meritorio aver inserito in concorso opere come il brillante Linda e il pollo, di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach e la fantasia distopica White Plastic Sky, di Tibor Bànòczi e Sarolta Szabò, cui va collegato il tenerissimo e sorprendente sogno tecnologico di Robot Dreams di Pablo Berger nel fuori concorso. Forte di una visione attenta nella sua ricerca, il programma ha quindi mostrato la giusta continuità con l’annata 2022 che aveva visto il trionfale passaggio dei Pacifiction e dell’omaggio a Carlos Vermut, consolidando un operato originale in sé, ma coerente con la storia stessa del festival, come evidenzia la chiusura del cerchio della serata finale, con il ritorno a John Carpenter per i 40 anni di Christine. A chi verrà, tocca adesso l’arduo compito di dimostrare altrettanto.