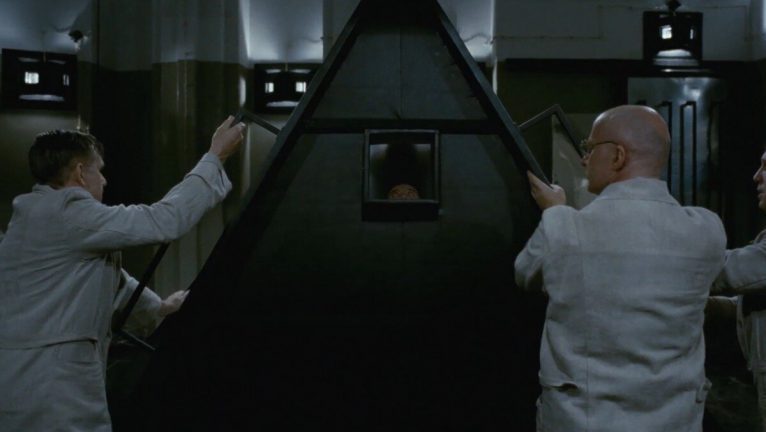

Si resta perplessi dopo la visione di DAU. Natasha. Perplessità non significa distanza, né vicinanza con il film, non significa, in altre parole, che il film non abbia colpito nel segno o che lo abbia fatto suscitando quindi delusione o entusiasmo. La perplessità è uno stato d’animo attraverso il quale si prova a riflettere e quindi a ragionare su ciò che si è visto e ascoltato per potere trasferire, con la scrittura, non tanto le impressioni, quanto piuttosto il senso di un’operazione sicuramente complessa, a suo modo sperimentale ed anche originale, attraverso la quale si è giunti a dare vita a questo film che, nelle intenzioni dei suoi autori e produttori, dovrebbe essere il primo di altri che ne seguiranno. Il progetto DAU è sicuramente un ambizioso sguardo verso un cinema totale ed espanso, che vuole diventare reificante rispetto ad un’epoca, se non aspirare ad una specie di riproduzione della vita in vitro in un’operazione che assomiglia al Truman show di Weir, ma con ben altre e perfino più complesse intenzioni. Con queste credenziali il progetto DAU ha coinvolto oltre 400 attori non professionisti che hanno vissuto per tre anni forse sul più grande set mai costruito. L’idea iniziale, coltivata dal produttore Sergey Adonyev e dal regista Ilya Khrzhanovskiy, era quella di ricreare la vita e le atmosfere cupe e claustrofobiche dell’Unione Sovietica tra il 1938 e il 1968, durante e dopo l’epoca stalinista. Tutto questo ricreando gli ambienti e dando vita ai personaggi che avevano animato il Lev Landau Institute (da qui l’abbreviazione DAU), un istituto scientifico intitolato ad un celebre fisico russo.

Si resta perplessi dopo la visione di DAU. Natasha. Perplessità non significa distanza, né vicinanza con il film, non significa, in altre parole, che il film non abbia colpito nel segno o che lo abbia fatto suscitando quindi delusione o entusiasmo. La perplessità è uno stato d’animo attraverso il quale si prova a riflettere e quindi a ragionare su ciò che si è visto e ascoltato per potere trasferire, con la scrittura, non tanto le impressioni, quanto piuttosto il senso di un’operazione sicuramente complessa, a suo modo sperimentale ed anche originale, attraverso la quale si è giunti a dare vita a questo film che, nelle intenzioni dei suoi autori e produttori, dovrebbe essere il primo di altri che ne seguiranno. Il progetto DAU è sicuramente un ambizioso sguardo verso un cinema totale ed espanso, che vuole diventare reificante rispetto ad un’epoca, se non aspirare ad una specie di riproduzione della vita in vitro in un’operazione che assomiglia al Truman show di Weir, ma con ben altre e perfino più complesse intenzioni. Con queste credenziali il progetto DAU ha coinvolto oltre 400 attori non professionisti che hanno vissuto per tre anni forse sul più grande set mai costruito. L’idea iniziale, coltivata dal produttore Sergey Adonyev e dal regista Ilya Khrzhanovskiy, era quella di ricreare la vita e le atmosfere cupe e claustrofobiche dell’Unione Sovietica tra il 1938 e il 1968, durante e dopo l’epoca stalinista. Tutto questo ricreando gli ambienti e dando vita ai personaggi che avevano animato il Lev Landau Institute (da qui l’abbreviazione DAU), un istituto scientifico intitolato ad un celebre fisico russo.

Come in un reality la troupe e gli attori hanno vissuto su quel grandissimo set dando letteralmente vita ad un mondo parallelo, in quella che resta un’utopia del cinema: fare convergere realtà e finzione. L’idea suggestiva e visionaria, diventa necessariamente anche un estremo esperimento antropologico. Gli effetti di questa sperimentazione artistica con risvolti sociali e più calati dentro una contingenza reale, si riversano nel film e nelle sue pieghe più segrete. È proprio così un film come DAU. Natasha non può passare inosservato e qualunque sia l’opinione degli spettatori al lavoro dei due registi spetta comunque ammirazione per l’idea complessiva dal quale nasce e che in fondo lo caratterizza nel suo estremismo formale e anche visivo. La storia di questo primo frammento della lunga vicenda che il progetto vuole abbracciare, vede per protagonista la bellezza quasi sfiorita, ma ancora vivace di Natasha che con la sua collega Olya gestisce una specie di spaccio–ristorante frequentato dai militari e dagli scienziati che lavorano nell’Istituto. Estranee ai loro discorsi scientifici, diventa però inevitabile che il trasporto dei desideri sessuali le coinvolga in un contatto così continuo e quotidiano. È così che Natasha stringe una relazione, esclusivamente sessuale, con Luc Bigé, scienziato francese ospite dell’Istituto. Il KGB si insospettisce e durante un lungo e violento interrogatorio Natasha deciderà per il futuro della propria vita. Lunghi piani sequenza restituiscono al film quell’unità di scenario e quella contiguità necessaria a consentire quasi il riversarsi della vita dentro le immagini, una vita che procede con i ritmi del tempo reale in una sovrapposizione quasi costante e segnata da inattesi detour narrativi che ci riportano ad una stretta quotidianità. Ne è un esempio il litigio lungo e violento, nato da una banale questione, che nella prima parte del film vede per protagoniste Natasha e Olya. Un episodio che non incide sul tessuto narrativo, se non per segnare, come accadrà anche più avanti, una specie di malattia endemica nelle relazioni sociali ammorbate da una clausura politica che con i suoi colori smorzati e spenti pende sulle teste di chi ha vissuto quegli anni. È dentro questi lunghi frammenti visivi che si sviluppa quel senso di straniamento dal cinema più strettamente narrativo, ma anche da quel cinema dichiaratamente sperimentale, per offrire allo spettatore una terza via, una specie di ricca opportunità voyeuristica, laddove l’osservatore sembra piuttosto essere chiamato a guardare, privato da ogni propria libera scelta.

Sembra essere questa la sperimentazione più immediata di DAU. Natasha, cioè qualcosa che non sta dentro il film, o meglio che è insito e connaturato al film, ma riflette e riversa fuori di sé gli effetti della ricerca e dell’impianto che lo sorregge. Infatti a guardare il film nella sua superficie visibile e immediata non si rintracciano elementi di particolare differenza con il cinema più consueto e frequentato. Il vero scontro/incontro con l’ambiziosa opera avviene nella sua prosecuzione, quando ristagna la narrazione e la visione del tempo assume altro e differente valore, quando ci si accorge che il tempo reale è quello stesso consumato sul set e nella sequenza. È qui che il film dei due registi russi si fa immagine ipertrofica ed espansa di una realtà parallela ed è in questa stagnazione di ogni narrazione, nella reiterazione del quotidiano, ma anche nelle sue improvvise accelerazioni di senso e di svolgimento che DAU. Natasha assomiglia ad un gigante che d’improvviso si scuote da una apparente tranquillità. Ilya Khrzhanovskiy e Jekaterina Oertel guardano ai loro personaggi che sembrano decomporsi dentro l’asfittica Russia dell’epoca dominata da un pensiero unico, un film quasi privo d’aria e di futuro. Ma al contempo i due autori girano un film quasi sensoriale, fatto di corpi anche sfatti, di sesso esibito e privo di censure, un cinema anche ossessivo nella sua dimostrazione di una voluta contiguità con la vita, quasi irretito dentro la somiglianza con un reale che riproduce con l’enfasi della verità nella minimizzazione e frammentazione del quotidiano. Anche violento e disturbante con il suo interminabile interrogatorio finale e con l’umiliazione quasi insopportabile alla quale è sottoposta Natasha e poi il capovolgimento, in quell’avverarsi della sindrome di Stoccolma, la violenza del sesso come strumento di fascino del potere e di punizione meritata.

Diventa interessante sotto questo profilo comprendere fino a che punto il film si articoli e sia stato girato in assenza di una vera e propria sceneggiatura e solo puntando ad una ininterrotta invenzione che imita la realtà e se ne discosta, reinventandola, attribuendo una ulteriore potenzialità alla materia del cinema. La ricerca è diretta a quella interazione tra verità e finzione, tra cinema e non cinema nella confusione degli stati d’animo, diventando il fare cinema, o piuttosto la rappresentazione di un possibile reale, non solo dipendenza per l’autore, ma anche per i suoi collaboratori e attori. Dilatazione del tempo e delle azioni, immobilità del tempo e improvviso e imprevedibile movimento, spinta sessualità come sinonimo di dominio, atmosfere cupe che sembrano riproporre le ombre cupe del regime stalinista, sono i segni di un cinema del tutto anomalo, comunque lo si voglia considerare, che suscita curiosità anche se non sappiamo prevedere con quanto interesse sarà accolto dal pubblico. Un cinema che resta estraneo ad ogni altra ipotesi fin qui praticata, sia rispetto alla serialità televisiva della quale non possiede l’incalzante necessità narrativa, sia agli esperimenti di Abdellatif Kechiche attraverso il suo progetto Mektoub, del quale non possiede la vitalità solare e l’ironia di fondo che in quel caso sa farsi ulteriore tono cromatico della  narrazione. Con DAU.Natasha sembra di assistere ad un cinema morente, quasi senza nervi, i cui effetti sembrano annullati dal macchinoso impianto dentro il quale prende vita. Un film nato dentro un grembo caldo e sicuramente accogliente che solo a tratti ne restituisce l’intensità, ma restando quasi tenebroso e impenetrabile.

narrazione. Con DAU.Natasha sembra di assistere ad un cinema morente, quasi senza nervi, i cui effetti sembrano annullati dal macchinoso impianto dentro il quale prende vita. Un film nato dentro un grembo caldo e sicuramente accogliente che solo a tratti ne restituisce l’intensità, ma restando quasi tenebroso e impenetrabile.