«Molti film italiani di genere cercavano di mascherarsi da americani per il mercato internazionale e agli attori, ai registi e perfino ai membri della troupe veniva chiesto di adottare un nome d’arte che suonasse anglosassone. Detestando l’idea di avere un nome completamente falso, tradussi Giovanni in John e scelsi il cognome di mia nonna materna, Morghen».

«Molti film italiani di genere cercavano di mascherarsi da americani per il mercato internazionale e agli attori, ai registi e perfino ai membri della troupe veniva chiesto di adottare un nome d’arte che suonasse anglosassone. Detestando l’idea di avere un nome completamente falso, tradussi Giovanni in John e scelsi il cognome di mia nonna materna, Morghen».

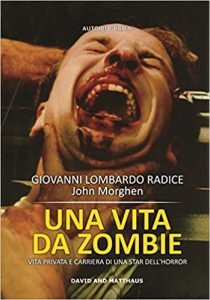

Questa dichiarazione è stampata sulla retrocopertina di Una vita da zombie. Vita privata e carriera di una star dell’horror, autobiografia-fiume di Giovanni Lombardo Radice (edita nel 2016 da David and Matthaus) in cui, scorrendo le numerose pagine, capisci effettivamente la risma umana – oltre che professionale, naturalmente – di una figura non solo attoriale, ma vuoi confinata – suo malgrado dalla vulgata – a una precisa categoria interpretativa. Comunque star dell’horror lo era e non ne soffriva affatto quando i fan tiravano puntualmente fuori foto di scena per essere autografate. Il suo ingresso nei set del terrore nostrano fu per puro caso: nel 1979, dopo una grossa delusione professionale legata al teatro (con Arlecchino educato all’amore di Marivaux), venne notato da Anna Maria Spasiano, agente cinematografica nonché madre di Silvia Dionisio, la quale rimase incantata dalla bellezza del giovane biondino dagli occhi celesti. Da lì, il passo al primo film fu breve, con La casa sperduta nel parco di Ruggero Deodato, all’epoca genero di Spasiano. Poco dopo arrivarono Antonio Margheriti con Apocalypse Domani (la cui morte di Lombardo Radice venne ironicamente ripresa e omaggiata da Robert Zemeckis in La morte ti fa bella), Lucio Fulci con Paura nella città dei morti viventi e Umberto Lenzi con Cannibal Ferox, quest’ultima fu un’esperienza che provocherà malcontenti e accesi nervosismi lungo la lavorazione, tanto che Lombardo Radice rimarcherà fermamente a distanza di anni la scarsa stima – soprattutto umana – nutrita verso Lenzi. E poi ci sarà Michele Soavi, col quale instaurerà un’amicizia traslata nel professionale (Deliria, La chiesa e La setta), la direzione artistica del Teatro della Cometa di Roma (dal 1988 al 1999), l’amore viscerale per Shakespeare, l’apporto come sceneggiatore alla serie I ragazzi del muretto e alla miniserie Mamma per caso con Raffaella Carrà; e poi ancora una seconda giovinezza cinematografica con camei e comparsate in Gangs of New York di Martin Scorsese, Omen – Il presagio di John Moore e Il nascondiglio di Pupi Avati.

Certo, l’immagine-simbolo che colleghiamo alla mente quando pensiamo a Lombardo Radice resta quella della morte con perforazione al cranio in Paura nella città dei morti viventi. Ma, effettivamente, per raccontare chi era veramente Lombardo Radice, bisogna scorrere le pagine della sua autobiografia: non è macabra promozione postuma (anche basta con certi retropensieri fastidiosi); chi meglio di lui stesso poteva cogliere sfumature vissute su set e palcoscenici, così come le origini familiari messe accanto ai racconti più intimi della sfera sentimentale, dove l’ex moglie Alessandra Panelli e il figlio Giacomo occupano un posto speciale. Ci sono anche gustosi aneddoti legati alle lavorazioni dei film, vizi ed eccessi raccontati senza troppe censure, luci e ombre di colleghi dell’ambiente, commenti pungenti su alcuni nomi dello spettacolo che compongono ex corti dei miracoli(ni) popolate in quella Roma del potere di metà anni Ottanta, in cui lo spettro dello star system aleggia(va) inesorabile sulle macerie di qualche produzione cinematografica al risparmio. Ricorda, inoltre, con piacere la «bellezza perfetta» di Antonella Interlenghi, la riservatezza algida di John Saxon e pure un grosso imbarazzo nel girare una scena di sesso con Lorraine De Selle.

Lombardo Radice era così: un cinico buono, o un buon cinico. Carpiva la tua essenza e dopo pochi minuti di chiacchiera ti restituiva l’impressione data, evitando possibili sbrodolature di convenienza. Chi lo seguiva su Facebook, ricorderà i suoi post pungenti su Sanremo, sulla prima della Scala o su alcune rappresentazioni teatrali trasmesse in televisione. Perché, e qui il cognome diventa il ruggito del leone, le origini di un certo tipo di borghesia non le puoi cancellare quando ti scorrono nelle vene: «I Lombardo Radice erano una famiglia borghese siciliana di avvocati e notai che aveva raggiunto la fama quando mio nonno Giuseppe aveva deviato della routine ed era diventato un pedagogista di fama europea, il primo traduttore di Kant in italiano e l’autore della riforma della scuola che aveva modernizzato il sistema italiano, fondamentalmente in uso anche oggi». Il padre Lucio, infatti, continuò con la carriera pedagogica e con quella matematica; il fratello Marco, figlio di mezzo, diventerà neuropsichiatra e «scrittore part-time di successo»; Daniele, il maggiore, affetto da disturbi mentali, invece scappò di casa giovanissimo. E Giovanni? Lui era il «bello»: «Molte famiglie hanno ruoli definiti per ogni membro, come nelle vecchie commedie: c’è l’Intelligente, il Buffo, il Goffo, il Furbo. Io ero il Bello e quello che mi si chiedeva era di continuare a esserlo. Naturalmente dovevo adempiere ad alcuni standard familiari come parlare almeno tre lingue, essere educato in società, spiritoso nella conversazione e capace di comportarmi bene a tavola». E ancora ci stupiamo quando, magari pensando al personaggio problematico di Ricky in La casa sperduta nel parco, che persona e personaggio non dovrebbero (quasi) mai venire confusi dallo spettatore. Non puoi sapere chi, dietro quella maschera bizzarra, atipica, scomposta, si celi in verità. E Lombardo Radice è stato abilissimo, e con professionalità, ad adattarsi a quello che gli veniva offerto. Talvolta, l’intelligenza del compromesso ripaga e, in questo caso, l’affetto del pubblico – di un certo tipo di pubblico, attenzione – è decisamente motivo di piacevole gratificazione; soprattutto perché, come scrive lui stesso nell’esergo della sua autobiografia:

«Ed ora la fine è vicina

E affronto l’ultimo sipario

Amico mio, lo dico chiaro

Espongo il mio caso con sicurezza

Ho vissuto una vita piena

Ho viaggiato su tutte le strade

E ciò che più conta l’ho fatto a modo mio».