Prima degli anni di piombo e contemporaneamente agli innumerevoli processi subìti da Pier Paolo Pasolini fino al suo oscuro omicidio nel 1975, nell’Italia repubblicana sono stati tre i casi in cui il fiume carsico del fascismo, che né la grande fiammata della Seconda Guerra Mondiale né i migliori propositi dei nostri padri e delle nostre madri costituenti hanno potuto mai del tutto prosciugare, è tornato a scorrere in superficie infestando con i suoi veleni la convivenza civile del paese e distruggendo le vite di persone ree solo di non essere conformi al «dogma fallico ossia il fallo dogmatico» mussoliniano, come lo definì Carlo Emilio Gadda: omosessuali, comunisti, atei ecc. Il più grave di questi tre casi è senza dubbio quello che nel 1964 ha coinvolto il quarantaseienne Aldo Braibanti (Fiorenzuola d’Arda, 1922 – Castell’Arquato, 2014), poeta, sceneggiatore, drammaturgo, mirmecologo e prima ancora partigiano, comunista e omosessuale dichiarato, che viene denunciato per plagio dal padre del collaboratore e compagno ventitreenne Giovanni Sanfratello, conosciuto qualche anno prima nella comune-laboratorio artistico fondato da Braibanti nel torrione Farnese di Castell’Arquato (con Renzo e Sylvano Bussotti, Roberto G. Salvadori, Fiorenzo Giorgi, Piergiorgio Bellocchio e altri) e andato a convivere con lui a Roma due anni prima per fuggire alla famiglia oppressiva e ultraconservatrice. Mentre Sanfratello viene chiuso in manicomio e trattato con ripetuti elettroshock e shock insulinici, Braibanti viene imprigionato. Nonostante Sanfratello dichiari più volte di «non essere stato soggiogato dal Braibanti», il processo, influenzato da un pubblico ministero e condotto da un giudice di formazione sfacciatamente fascista, si chiude nel 1968 con la condanna dell’accusato a nove anni di reclusione, poi ridotti a sei, poi a quattro, di cui due condonati perché partigiano, generando grande clamore mediatico e la mobilitazione di vari intellettuali a favore del condannato, poi confluita nel volume Sotto il nome di plagio (Bompiani, 1969), con interventi di Alberto Moravia, Umberto Eco, Adolfo Gatti, Mario Gozzano, Cesare Musatti, Ginevra Bompiani.

Pochi anni prima, nell’ottobre del 1960, a Brescia «una vasta operazione» veniva «intrapresa dagli organi investigativi per bloccare un dilagante circuito del vizio, in cui si trovavano coinvolti uomini di giovane e meno giovane età», rei di avere partecipato a «convegni immorali, a trattenimenti di genere irriferibile, ad adescamenti ed a corruzioni e ricatti», talvolta indossando «seni finti e parrucche rosa» (così si esprimevano i quotidiani dell’epoca). Era il cosiddetto scandalo dei balletti verdi, un’enorme montatura creata dalle destre locali a ridosso delle elezioni amministrative di quell’anno, che coinvolse decine di omosessuali e che portò allo scoperto i più beceri pregiudizi italiani. La stampa comunista biasimò l’omosessualità come vizio borghese e ipotizzò che anche sacerdoti cattolici fossero implicati nella vicenda; la stampa cattolica, difendendoli, finì per confermare; la stampa di destra assunse un atteggiamento  moralizzatore, rimarcando che un fatto del genere non sarebbe mai avvenuto in passato (ovvero durante il fascismo). In Parlamento il Partito Socialdemocratico avanzò una proposta di legge per contrastare la «rivoluzione sessuale» rendendo reato il «cancro sociale» dell’omosessualità, che si aggiunse a una proposta analoga presentata pochi mesi prima dal Movimento Sociale. Quando, nel gennaio del 1964, a un passo dall’inizio del caso Braibanti, il caso dei balletti verdi si chiude, la maggior parte degli inquisiti non è stata processata, quasi tutti gli imputati effettivi sono stati assolti o amnistiati, un unico colpevole viene condannato a quattro anni di reclusione per favoreggiamento della prostituzione. Appena un anno dopo la sentenza del processo Braibanti, nel 1969, a Viareggio viene rapito il dodicenne Ermanno Lavorini, per il quale viene chiesto un riscatto; due mesi dopo il suo corpo viene ritrovato nella pineta di Vecchiano, frequentata da omosessuali. In prima battuta si costruisce un caso giornalistico di assassinio a sfondo pedofilo e omosessuale, di cui sarebbero responsabili alcuni esponenti dell’amministrazione viareggina, di orientamento socialista; il processo, celebrato tra il 1975 e il 1977, dimostra poi che il rapimento del bambino è stato compiuto da tre minorenni sbandati, poi condannati, ed era finalizzato al finanziamento di un’associazione locale di monarchici eversivi. Nel frattempo il commerciante viareggino Adolfo Meciani, segretamente omosessuale, preso di mira dai tre colpevoli e dalla stampa, si è suicidato.

moralizzatore, rimarcando che un fatto del genere non sarebbe mai avvenuto in passato (ovvero durante il fascismo). In Parlamento il Partito Socialdemocratico avanzò una proposta di legge per contrastare la «rivoluzione sessuale» rendendo reato il «cancro sociale» dell’omosessualità, che si aggiunse a una proposta analoga presentata pochi mesi prima dal Movimento Sociale. Quando, nel gennaio del 1964, a un passo dall’inizio del caso Braibanti, il caso dei balletti verdi si chiude, la maggior parte degli inquisiti non è stata processata, quasi tutti gli imputati effettivi sono stati assolti o amnistiati, un unico colpevole viene condannato a quattro anni di reclusione per favoreggiamento della prostituzione. Appena un anno dopo la sentenza del processo Braibanti, nel 1969, a Viareggio viene rapito il dodicenne Ermanno Lavorini, per il quale viene chiesto un riscatto; due mesi dopo il suo corpo viene ritrovato nella pineta di Vecchiano, frequentata da omosessuali. In prima battuta si costruisce un caso giornalistico di assassinio a sfondo pedofilo e omosessuale, di cui sarebbero responsabili alcuni esponenti dell’amministrazione viareggina, di orientamento socialista; il processo, celebrato tra il 1975 e il 1977, dimostra poi che il rapimento del bambino è stato compiuto da tre minorenni sbandati, poi condannati, ed era finalizzato al finanziamento di un’associazione locale di monarchici eversivi. Nel frattempo il commerciante viareggino Adolfo Meciani, segretamente omosessuale, preso di mira dai tre colpevoli e dalla stampa, si è suicidato.

Cinecittà si appropriò subito dello scandalo dei balletti verdi, alludendo precocemente ad aspetti laterali della vicenda nei film La cuccagna di Luciano Salce e Anima nera di Roberto Rossellini, entrambi del 1962, e poi evocandola esplicitamente nell’episodio «Il complesso della schiava nubiana» di Franco Rossi nel film collettivo I complessi (1965). Dello scandalo Lavorini non si hanno rielaborazioni narrative successive, se non in forma di reportage giornalistico. Allo scandalo Braibanti, il più eclatante dei tre casi perché il solo conclusosi con la condanna di un innocente a valle di un processo grottescamente parziale e spietato per molti aspetti analogo alla vicenda di Oscar Wilde, si è dedicato per anni il drammaturgo, narratore e regista Massimiliano Palmese, che ne ha ricavato prima un dramma, Il caso Braibanti, che ha debuttato nella rassegna di teatro omosessuale Garofano Verde nel 2011 ed è tuttora presente nei cartelloni dei teatri italiani (il testo è stato pubblicato nel 2017), poi un film omonimo, girato con Carmen Giardina, che ha debuttato nel 2020 alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, vincendo il Premio del Pubblico «Cinema in piazza» e aggiudicandosi il Nastro d’Argento 2021 come Miglior Docufiction.

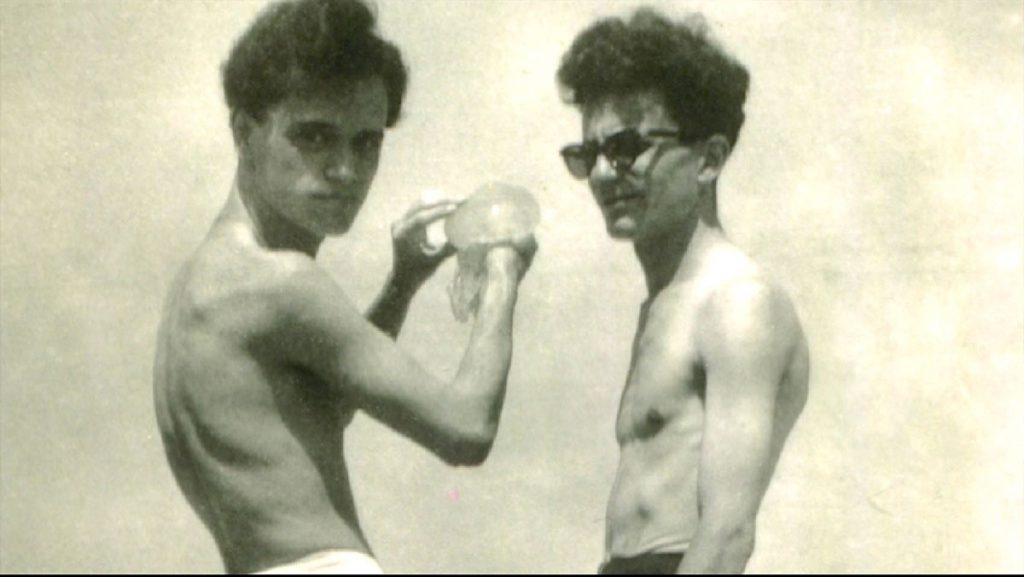

Il documentario, acquisito da Sky Arte e in programmazione su Sky Documentaries, Now Tv e Amazon Prime, mescola con grande lucidità e con estrema delicatezza: riprese dello spettacolo teatrale, in cui Fabio Bussotti e Mauro Conte danno corpo, voce e anima a Braibanti, Sanfratello e a tutti gli altri personaggi della vicenda; interviste a chi ha conosciuto Braibanti ed ha assistito al processo (il nipote Ferruccio Braibanti, la cui testimonianza è a tratti commossa e commovente, Piergiorgio Bellocchio, Lou Castel, Dacia Maraini, Maria Monti); documenti d’epoca (le foto dell’archivio di famiglia, i video d’arte inediti girati da Braibanti, i film sperimentali di Alberto Grifi, amico e collaboratore di Braibanti a Castell’Arquato, le registrazioni di Radio Radicale); i frammenti di un intervento commemorativo alla Camera che nel 2014 il deputato del PD Sergio Del Giudice ha dedicato a Braibanti all’indomani della sua morte nell’indifferenza più totale dei suoi colleghi parlamentari. Veniamo così a sapere che Braibanti, unico condannato per plagio nella storia d’Italia, dopo i due anni trascorsi in carcere, si è ritirato dalla vita pubblica e ha trascorso l’ultimo tratto della sua vita in un’estrema indigenza, alleviata solo da un tardivo vitalizio Bacchelli e, dopo l’orrido processo, non ha più rivisto Sanfratello, togliendo al racconto ogni possibilità non tanto di happy end, ma almeno di risarcimento, quello che invece viene immaginato nel film Il signore delle formiche, in concorso al prossimo Festival di Venezia e in uscita nelle sale l’8 settembre, nel quale Gianni Amelio racconta la sua versione della vicenda. Tra le righe del documentario si intuisce che il dolore e soprattutto il senso di ingiustizia devono essere stati talmente forti da impedire a Braibanti di tornare sul passato e tentare di sanarne le ferite, non tanto quelle giudiziarie o politiche, che resteranno per sempre come una macchia indelebile nella rispettabilità e nella civiltà del nostro paese, quanto quelle umane di una relazione e di un sentimento che sono stati barbaramente mutilati in quel 1968 in cui anche l’arretratissima Italia stava paradossalmente per aprirsi alla rivoluzione sessuale.

Quello che Braibanti non poteva immaginare è che la sua vicenda, sceneggiata con raro equilibrio da Palmese e Giardina, fotografata con uno sguardo che mescola rispetto e partecipazione da Alberto Molinari, montata con profonda intelligenza emotiva dalla stessa Giardina e da Xavier Plàgaro, e riverberata con delicatezza dalle musiche di Pivio e Aldo De Scalzi, è stata ed è potentissima per due ragioni. Da un lato la mediatizzazione dello scandalo sessuale allora offrì ai lettori dei quotidiani nazionali e locali un nuovo linguaggio, grazie al quale molti di loro (quelli più vicini per desideri e comportamenti a Braibanti e Sanfratello) poterono finalmente capirsi, definirsi e in qualche caso legittimarsi come omosessuali, alcuni vivendo nel terrore, altri magari in chiave di rivolta contro l’ingiustizia subita dal capro espiatorio Braibanti. Dall’altro lato, oggi, come allora, quella vicenda ci ricorda che le libertà e i diritti civili non sono mai acquisiti per sempre e che il mostro nero del fascismo, al di là delle sottoculture di borgata e degli scellerati epigoni politici del Ventennio che tutti ben conosciamo, può assumere forme in cui è difficile identificarlo, nelle persone comuni, in ognuno di noi, cui almeno una volta nella vita è stato offerto il ruolo di carnefice di qualcuno qualificato come “diverso”. Il documentario ci lascia con questa domanda silenziosa e sgomenta: siamo riusciti o riusciremo a resistere alla tentazione?