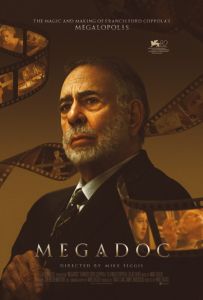

La storia è nota, l’esito pure: una gestazione pluridecennale ha consegnato infine al mondo il Megalopolis di Francis Ford Coppola nell’anno 2024. Manca tutto il resto, ovvero il durante, quello delle riprese che hanno già accumulato dicerie e leggende. Ma Coppola aveva pensato anche a questo, incaricando l’amico regista Mike Figgis di realizzare un documentario sulla lavorazione del suo magnum opus. Il risultato è Megadoc, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia 2025 nella sezione Classic e, fermo restando che non cambia la percezione di un film tanto fondamentale quanto divisivo, sicuramente fornisce materiale interessante per riviverne l’esperienza e la peculiarità. Il punto di partenza ineludibile è l’estraneità: quella che Figgis dichiara candidamente di avere sia nei confronti dell’establishment cinematografico (non vede i colleghi se non ai festival o alle prime) che nella pratica del dover documentare un lavoro altrui, demandando in questo senso la centralità registica all’autore del film che sta raccontando. Questa conflittualità, sebbene certamente mitigata dal rispetto per un Maestro come Coppola, periodicamente emerge nella narrazione, ribadendo il conflitto tra la necessità del resoconto e la volontà di imprimere un proprio personalissimo punto di vista alla forza propulsiva del set – esemplare il momento in cui, parlando in camera, Figgis enfatizza proprio il dilemma interiore fra il dispiacere per i possibili dissapori interni alla troupe e il proprio compiacimento per aver ottenuto da quei momenti una drammaturgia utile alla forma narrativa del suo documentario.

La storia è nota, l’esito pure: una gestazione pluridecennale ha consegnato infine al mondo il Megalopolis di Francis Ford Coppola nell’anno 2024. Manca tutto il resto, ovvero il durante, quello delle riprese che hanno già accumulato dicerie e leggende. Ma Coppola aveva pensato anche a questo, incaricando l’amico regista Mike Figgis di realizzare un documentario sulla lavorazione del suo magnum opus. Il risultato è Megadoc, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia 2025 nella sezione Classic e, fermo restando che non cambia la percezione di un film tanto fondamentale quanto divisivo, sicuramente fornisce materiale interessante per riviverne l’esperienza e la peculiarità. Il punto di partenza ineludibile è l’estraneità: quella che Figgis dichiara candidamente di avere sia nei confronti dell’establishment cinematografico (non vede i colleghi se non ai festival o alle prime) che nella pratica del dover documentare un lavoro altrui, demandando in questo senso la centralità registica all’autore del film che sta raccontando. Questa conflittualità, sebbene certamente mitigata dal rispetto per un Maestro come Coppola, periodicamente emerge nella narrazione, ribadendo il conflitto tra la necessità del resoconto e la volontà di imprimere un proprio personalissimo punto di vista alla forza propulsiva del set – esemplare il momento in cui, parlando in camera, Figgis enfatizza proprio il dilemma interiore fra il dispiacere per i possibili dissapori interni alla troupe e il proprio compiacimento per aver ottenuto da quei momenti una drammaturgia utile alla forma narrativa del suo documentario.

Ma l’estraneità è anche quella fra Coppola e la padronanza di un set che gli sfugge, disperso fra i mille rivoli della produzione più sontuosa a cui abbia mai lavorato e persino un cinema che, pur volendo lui spingere oltre i suoi limiti, non sembra capace di fornirgli altro che l’immaterialità del confort digitale. Coppola insiste infatti per girare il più possibile nella concretezza del set, lamenta i troppi passaggi in cui l’art department tenta di sottrargli il divertimento – qualità che lui giudica indispensabile e da cui si dipana la vera creatività – e lotta per far trionfare un’idea tanto avanguardistica quanto primigenia: un cinema che torni al gioco, all’atto spontaneo del creare improvvisando sulla struttura imposta dalla sceneggiatura, alla ricerca del gesto che faccia la reale differenza. Anche, se serve, licenziando i responsabili degli effetti visivi. In questo senso, il progetto della Megalopolis di Cesar Catilina rivive nell’insistenza di un autore che tenta di coniugare spinta creativa e libertà visionaria, rifiutando l’idea di caos ma manovrando per uscire dalle costrizioni di una verticalità dell’azione ad appannaggio dei vari dipartimenti.

La sintesi, non a caso, è tutta personale: lo diceva già il film, immaginare una città è raccontare una storia di scontri e passioni. E così avviene anche sul set nel rapporto estremamente forte tra Coppola e Shia LaBeouf: l’attore lamenta il metodo improntato a una visione e che manca della coerenza necessaria per fargli “costruire” il suo personaggio, e insiste perché il regista spieghi sempre ogni gesto, gli fornisca ogni motivazione e gli metta a disposizione il decoupage per svolgere la scena nella sua interezza. A lui l’autore oppone la scarsa conoscenza del montaggio, che saprà coprire i vuoti e darà forma alla magia. Il risultato è un rapporto di amore/odio fatto di litigate furibonde, ma anche di una stima reciproca immutata, la stessa del creatore per la sua opera, che alla fine lo sorprende per la bontà del risultato. Che è poi il Cinema che rimane, quello di Francis Ford Coppola.

furibonde, ma anche di una stima reciproca immutata, la stessa del creatore per la sua opera, che alla fine lo sorprende per la bontà del risultato. Che è poi il Cinema che rimane, quello di Francis Ford Coppola.