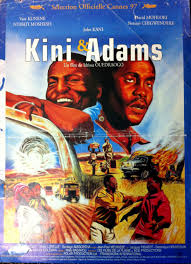

Ieri è scomparso Idrissa Ouedraogo. Lo ricordiamo pubblicando il capitolo che Giuseppe Gariazzo gli ha dedicato nel suo saggio Poetiche del cinema africano (Lindau). In apertura un’immagine tratta da Kini & Adams.

Idrissa Ouedraogo è il regista africano che con i suoi film ha raggiunto le platee internazionali – non soltanto quelle dei Festival, ma anche mercati specifici, e fra questi la distribuzione italiana, notoriamente pigra quando si tratta di sviluppare interessi per le cinematografie meno conosciute. Film dopo film, c’è in Ouedraogo la necessità di individuare uno sguardo morale, di elaborare una profonda riflessione sul senso di produrre immagini, sviluppando una coscienza di sguardo sempre più essenziale. La sua filmografia si fa testimonianza perfetta di una ricerca di collocazione in uno spazio universale del cinema, al di là degli stereotipi culturali e delle frontiere geografiche. “L’Africa è un continente chiuso, i cineasti hanno paura a rischiare perché temono che il pubblico dica appunto che non sono totalmente africani. Bisogna avere il coraggio di andare oltre”, ripete da tempo Ouedraogo. La sua osservazione diventa questione teorica di sopravvivenza per sfidare le immagini prive di rischio. Il regista vuole appartenere (appartiene già) alla Nazione del Cinema, alla sempre attuale e rivoluzionaria Immagi-Nazione teorizzata da Stan Brakhage. “L’unica civiltà che conta è quella dell’immagine”. Ouedraogo vuole battersi per salvare dalla morte il cinema che si fa e produce in Africa. Muovendosi dentro il corpo del continente africano, viaggiando al suo interno per attraversarlo e penetrarlo, filmando con passione corpi e luoghi nelle loro evoluzioni. Allontanandosi da esso, per ritrovarlo altrove (nella Francia periferica di Le cri du cœur), per segnare ancor più in profondità il suo percorso. In questo senso, la sua filmografia rappresenta un catalogo perfetto – mai immobile, bensì sempre in crescita e portatore di movimenti depistanti – di personaggi e ambienti che divengono espressione di un preciso contesto sociale e insieme di sentimenti universali. E’ un catalogo che sfida le convenzioni (nelle sue opere, Ouedraogo visualizza storie senza confini e si immerge di volta in volta nella commedia, nel dramma, nella tragedia, nel western, nel thriller – generi fatti rivivere sotto il cielo africano) e in cui si rintracciano non solo estetiche prodigiose, ma anche sfide alle convenzioni produttive e alla durata. Così, quella di Ouedraogo diventa un’esperienza ancor più complessa e stratificata, iniziata al sorgere degli anni Ottanta.

I primi cortometraggi

Ouedraogo ha cominciato a fare film nel 1981 con Poko, miglior cortometraggio alla settima edizione del Fespaco, il Festival del cinema panafricano di Ouagadougou. Ouedraogo vi sviluppa una situazione che riprenderà (modificandone alcuni aspetti) undici anni dopo in Samba Traoré. In Poko, il cineasta burkinabé evidenzia il dramma che sconvolge una coppia nel momento in cui l’attesa di un bambino viene resa difficile dall’assenza di strutture sanitarie nel villaggio. La donna, costretta a intraprendere un pericoloso viaggio su un carretto trasportato da marito e parenti per raggiungere l’ospedale della città, morirà lungo la strada. A Poko fanno seguito Les écuelles (1983), piccolo film sulla lavorazione delle scodelle in legno, a metà strada tra finzione e documentario; Les funérailles du Larlé Naaba (1984), co-realizzato con Pierre Rouamba, cerimonia dei funerali reali del Larlé Naaba Abga, uno dei ministri dell’imperatore del popolo Mossi (l’etnia maggioritaria del Burkina Faso), morto il 30 luglio 1982; Ouagadougou, Ouaga deux roues (1985), documentario sui cantieri aperti nelle strade della capitale, sui problemi della circolazione, sulla vita quotidiana; Issa le tisserand (1985), premiato al Fespaco dello stesso anno come miglior documentario, del quale tuttavia contamina i confini nel racconto della storia del tessitore Issa; Tenga (1985), film sull’agricoltura, sull’esodo rurale e sulla mobilitazione contadina nelle regioni del Sahel, realizzato senza commento né dialoghi.

Sono prologhi al primo lungometraggio, Yam Daabo (La scelta, 1986). Si tratta di brevi capitoli che già esprimono il percorso creativo del regista all’interno delle immagini, attraversamento fisico di uno spazio da filmare con orizzontalità di sguardo per situarsi continuamente dentro e mai “sopra”, mai distante dalle pulsazioni primarie di cuore, nervi, sangue, carne. E’ un filo rosso che percorre tutta l’opera di Ouedraogo. E già Les écuelles (film che ha trovato vita sia singola sia nell’ambito del lungometraggio De Ouaga à Douala en passant par… Paris, formato da tre storie corte, quella di Ouedraogo e due del camerunese Jean-Marie Teno, Fièvre jaune-Taximan e Hommage, più un episodio di raccordo) è un testo significativo.

Il cinema di Idrissa Ouedraogo è già tutto nella panoramica iniziale sulla quale si apre Les écuelles, gesto filmico semplice che anticipa traiettorie, che è esemplare segno d’autore. Quella panoramica porta alla visione la fisicità della natura, dei corpi ripresi in atti della quotidianità (in questo corto, gli uomini che fabbricano scodelle). Ouedraogo filma le progressive situazioni necessarie per portare a compimento un lavoro, elabora un viaggio politico e poetico mostrando le tappe di un processo produttivo che si compie in un villaggio del Burkina Faso, mette in stretta relazione – con disarmante semplicità – i tratti del documentario e quelli della finzione. La linea ineliminabile dell’orizzontalità di sguardo si proietta anche dentro due poli (documentario, finzione) che si attraggono: corpi in sovrimpressione, non estranei, che superano i confini imposti per produrre nuove identità, per approdare a sguardi più teorici. È quanto si riscontra anche in Ouagadougou, Ouaga deux roues, un altro cortometraggio, che è esplorazione, penetrazione di un luogo. L’atto di scavare, da parte delle ruspe, in strada, dentro la terra, a contatto con la polvere, diviene segno peculiare del percorso adottato dal cineasta burkinabé. Qui le biciclette, le moto ‘sprofondano’ negli strati d’acqua, nelle pozzanghere. Corpi senza nome attraversano per un breve periodo di tempo un ambiente. Sono comparse che a volte guardano nell’obiettivo per essere subito dopo proiettate fuoricampo, nel loro esistere lontano da uno sguardo che le colloca all’interno di un quadro. Non ci sono dialoghi, rumori e musica convivono con le immagini, si fanno immagini in un lavoro che è festa di colori e di suoni, prima di quell’esperimento produttivo e sulla durata che è A Karim na Sala.

Il piacere del filmare si esprime profondamente in Ouagadougou, Ouaga deux roues: on the road (tratto che ritornerà nel cinema di Ouedraogo) sospeso, fatto di cameracar e di panoramiche che non si allontanano mai dal luogo scelto, che lo rivelano per strati sfuggendo alla funzione meramente documentaria. Infatti, lo sguardo di Ouedraogo si sofferma su particolari, su una fiamma ossidrica o su una lunga fila di motorini, ne estrae dettagli che espone al tempo, dilatandone la percezione. Attraverso la sospensione del tempo (e nel tempo) presente in Ouagadougou, Ouaga deux roues, il documentario si apre all’estasi, alla visione. I gesti dei vigili nel caos del traffico, il fuoco della fiamma ossidrica, il rito della preghiera si eternano. La macchina da presa registra avvenimenti. Ouedraogo filma situazioni senza commentarle, fino a sfiorare il cinema della crudeltà allorché si tratta di testimoniare la sofferenza di animali legati per essere trasportati su una moto e poi “persi” sulla strada dopo un incidente. Lo sguardo si sorprende a fissare attimi di quella sinfonia di rumori, una sinfonia che potrebbe anche sparire, che si vorrebbe a tratti (in particolare quello della preghiera collettiva) non sentire per consegnare ancora di più all’estasi gesti (stra)ordinari.

Nello stesso anno di Ouagadougou, Ouaga deux roues Ouedraogo realizza Issa le tisserand. Lo sguardo del regista si sposta su un’altra piccola comunità per filmare altri attimi di vita e accrescere il suo catalogo di gesti (una donna con bambino, un uomo che taglia i capelli, l’attività nei mercati) prima di concentrarsi sul suo personaggio, il tessitore del titolo, seguito nelle fasi del lavoro in un procedimento che ricorda quello utilizzato in Les écuelles. Ma Issa le tisserand si apre anche a un flash mentale del protagonista che immagina di avere superato i propri problemi di sopravvivenza e di povertà (il lavoro artigianale è schiacciato dal commercio di prodotti più scadenti). L’uomo, per un attimo, si vede esistere in un altro contesto sociale, per poi essere messo nuovamente a confronto con il suo tempo, il quartiere dove abita, consegnando la sua immagine a un corpo, più che a un personaggio, che sembra essere quasi esterno alla diegesi (un fotografo bianco che è apparizione muta in quel luogo), a un obiettivo, macchina fotografica/da presa, al quale rivolgersi. In questo modo, si evidenzia una vicinanza con le comparse di Ouagadougou, Ouaga deux roues, ma pure un allontanamento: se lo spazio quotidiano di quelle persone che transitano in strada non è mostrato, in Issa le tisserand viene portato alla visione.

C’è, nel lavoro di Idrissa Ouedraogo, la consapevolezza che il cinema è questione di forma, che deve sempre esistere una posizione morale dello sguardo. E’ un tratto ricorrente in tutta la filmografia del regista burkinabé, proficuo intreccio di durate corte, medie e lunghe. I cortometraggi anticipano le estetiche delle opere lunghe e non rimangono mai estranei al percorso futuro, si mantengono come strato nascosto e sotterraneo che si lascia intravedere, respira negli interstizi di altre immagini. Il cinema di Ouedraogo è, come nel caso dei grandi autori, appassionante anche per questo continuo esistere delle immagini in rapporto ad altre immagini.

Yam Daabo

Il 1986 è l’anno di Yam Daabo, lungometraggio d’esordio di Ouedraogo, film erratico che parte da un altro, preciso elemento sociale (la povertà e la miseria dovute alla siccità di un villaggio del Burkina Faso, Gourga, situato ai confini del Sahel; la scelta di una famiglia di abbandonare la terra natale per cercare altrove condizioni di vita migliori) e si sospende nel desiderio, nella magia, nello sguardo ipnotico, negli scarti diegetici che portano il corpo del film verso direzioni sempre inattese, così come imprevedibili sono i tragitti che segnano la vita di quelle persone. Con questa struttura, Ouedraogo conferma le proprie scelte estetiche, il proprio ricorso a elementi fantastici e contaminanti per indagare i diversi aspetti del reale. Il ‘centro’ del film è continuamente deviato, esiste al di fuori di schemi narrativi pre-ordinati, vive nelle ellissi, viaggia nei continui detour in cui si situano gli accadimenti che mutano la realtà in favola, in cui trovano spazio gli sguardi magici su una vegetazione che, come i personaggi, cambia forma. Si tratta di un on the road affannato e statico, dal procedere sorprendente.

L’inizio e la fine del film sono emblematici. Si tratta di due sequenze quasi speculari che riprendono una stessa situazione di attesa. In quella doppia e unica immobilità, fra quei due segmenti di film, si situano le vicende della famiglia, le scelte, la decisione di opporsi all’immobilismo, alle elemosine dell’Occidente fatte di qualche camion pieno di viveri sul quale si precipitano gli abitanti del villaggio. Lo sguardo ipnotico degli abitanti in attesa è quello del film. Il loro essere scolpiti in un luogo intenti a fissare un punto precede altri corpi che nel corso del viaggio vengono immobilizzati, trattenuti nei fotogrammi come da una presenza magica, affinché avvengano altri fatti – magari la provvidenziale caduta della pioggia. Il viaggio della famiglia è guardato da chi sta sotto il sole ad aspettare, sembra divenire immaginazione di quelle persone, loro visione che si  sviluppa nello spazio di poche inquadrature raccordate da un montaggio essenziale. Tutto potrebbe accadere (accade?) a livello puramente mentale. Il film si apre sul nero con un fuoco acceso, quadro che anticipa i primi piani delle persone, il dettaglio di un albero, i campi lunghi del luogo, la strada da dove spunta il camion con i viveri come da un oltre-spazio, da una linea visionaria dell’orizzonte. E lì si ritorna – o meglio da lì non ci si è mai mossi. Ma nell’ultima sequenza è negata anche la presenza del camion, la strada rimane vuota, fissata da corpi-zombi; dal fuoricampo proviene soltanto il rumore di un mezzo di trasporto che non vediamo. L’attesa si fa infinita estasi dello sguardo, riporta al cinema di Werner Herzog (che non a caso si è recato più volte in Africa a filmare), contiene già un altro testo africano visionario, il cortometraggio Al mahatta (La stazione, 1989) del sudanese Taieb al-Mahdi al-Tahiri, si raccorda, con dissolvenze mentali, ad altre immagini precise filmate da Ouédraogo. In Yam Daabo Ouedraogo moltiplica il gioco dello sguardo, della riconoscibilità dei corpi attraverso la percezione, scopre corpi e luoghi con la complicità di panoramiche leggere che si raccordano nei movimenti del capo di alcuni personaggi che ne cercano altri in altre aree dell’inquadratura. E’ un continuo percorrere spazi (mentre si è guardati da altri), mentre si compiono gesti che sfiorano la tragedia (anticipando così Tilai), il melodramma, il thriller, la commedia. In quest’ultima si situano soprattutto la sequenza che vede protagonista l’uomo che non riesce a centrare il bersaglio con le frecce e quella, straordinaria, dei due innamorati che si allontanano e si nascondono dietro un cespuglio per fare all’amore, gettando via i vestiti, al riparo dallo sguardo della macchina da presa che registra con leggerezza e disincanto la situazione.

sviluppa nello spazio di poche inquadrature raccordate da un montaggio essenziale. Tutto potrebbe accadere (accade?) a livello puramente mentale. Il film si apre sul nero con un fuoco acceso, quadro che anticipa i primi piani delle persone, il dettaglio di un albero, i campi lunghi del luogo, la strada da dove spunta il camion con i viveri come da un oltre-spazio, da una linea visionaria dell’orizzonte. E lì si ritorna – o meglio da lì non ci si è mai mossi. Ma nell’ultima sequenza è negata anche la presenza del camion, la strada rimane vuota, fissata da corpi-zombi; dal fuoricampo proviene soltanto il rumore di un mezzo di trasporto che non vediamo. L’attesa si fa infinita estasi dello sguardo, riporta al cinema di Werner Herzog (che non a caso si è recato più volte in Africa a filmare), contiene già un altro testo africano visionario, il cortometraggio Al mahatta (La stazione, 1989) del sudanese Taieb al-Mahdi al-Tahiri, si raccorda, con dissolvenze mentali, ad altre immagini precise filmate da Ouédraogo. In Yam Daabo Ouedraogo moltiplica il gioco dello sguardo, della riconoscibilità dei corpi attraverso la percezione, scopre corpi e luoghi con la complicità di panoramiche leggere che si raccordano nei movimenti del capo di alcuni personaggi che ne cercano altri in altre aree dell’inquadratura. E’ un continuo percorrere spazi (mentre si è guardati da altri), mentre si compiono gesti che sfiorano la tragedia (anticipando così Tilai), il melodramma, il thriller, la commedia. In quest’ultima si situano soprattutto la sequenza che vede protagonista l’uomo che non riesce a centrare il bersaglio con le frecce e quella, straordinaria, dei due innamorati che si allontanano e si nascondono dietro un cespuglio per fare all’amore, gettando via i vestiti, al riparo dallo sguardo della macchina da presa che registra con leggerezza e disincanto la situazione.

Gli anni Ottanta si chiudono per Ouedraogo con Yaaba (1989), il film che lo porta alla visibilità internazionale, ribadita con Tilai (1990) che nella filmografia anticipa le opere più recenti: A Karim na Sala (1991, telefilm realizzato per FR3, e anche lungometraggio per il cinema); Obi (1991, telefilm per Channel 4); Samba Traoré (1992); Gorki (1993), cortometraggio per raccontare il Fespaco attraverso gli occhi di un ragazzino, prodotto da Canal Plus; Le cri du coeur (1994); il mediometraggio Afrique, mon Afrique (1994), Kini & Adams (1997) e il corto Les parias du cinéma (1997), episodio del film collettivo Locarno demi-siècle: réflexions sur l’avenir. Senza dimenticare una sua incursione nel teatro con la pièce Le Roi Christophe realizzata per la Comédie Française.

Una dichiarazione del regista è significativa per esprimere quanto accade nei suoi film. Pur riferita a Yaaba, è estendibile a tutto il cinema di Ouedraogo: “Come dovunque, ci sono leggi e costumi che regolano la vita della gente. Talvolta sono ingiusti, ma non si può fare altro che denunciarli. Così io non ho proposto di abbatterli – sarebbe stato presuntuoso da parte mia – ma solo di fare attenzione a tutte quelle persone che vengono emarginate. Esse sono numerose e molto spesso i motivi per i quali vengono allontanate dalla società si rivelano futili, falsi, frutto di pregiudizi più che di fatti acquisiti”. Si tratta della dichiarazione programmatica di una scelta, della decisione di aderire a stati d’animo, comportamenti, sensibilità determinate, di portare in primo piano protagonisti che vivono ai margini della società, di collocarli all’interno della forma-cinema più pura e solo attraverso quella farli esistere. Sono adolescenti, anziani, uomini che tornano al villaggio con una colpa che li tormenta. Vivono nel cuore della brousse, nelle città africane o in Europa, e tra loro scattano complicità che si manifestano in uno stesso film oppure, a una lettura globale dell’opera, nelle analogie fra un testo e l’altro. Sono sempre le immagini a richiamarsi.

Yaaba

In Yaaba (che in lingua Mooré significa nonna) si rappresenta un rapporto a tre fatto di sguardi, parole non pronunciate, energie trasmesse da corpi che spesso si situano ai margini dell’inquadratura, e in quelle posizioni, in quella collocazione visiva, moltiplicano il loro stato sociale che è già di non appartenenza a un luogo socialmente delimitato da leggi e regole. Ouedraogo anima i corpi di Sana, l’anziana donna allontanata dagli altri abitanti del villaggio che la ritengono una strega, e che porta con orgoglio il suo corpo prosciugato dagli anni e dalla solitudine, di Bila e Nopoko, i due ragazzini, maschio e femmina, che stringono con lei un patto complice e sovversivo. Sono soggetti fondamentali del testo quanto gli elementi della natura. Ouedraogo li fa respirare e teorizza con geometrica precisione la sua struttura orizzontale di sguardo che diviene schema mostrato, percorso circolare nel quale si inscrive il film, dalla prima all’ultima inquadratura, compreso anche in questo caso (come in Yam Daabo) in due quadri “gemelli” esposti alla durata e situati in apertura e chiusura. Bila e Nopoko attraversano uno spazio ampio, corrono verso un punto in fondo all’orizzonte. Si tratta di una sequenza compresa fra due quadri neri, prima dei titoli di testa, immagine muta che fa da prologo al rapporto di sguardi interno a tutta l’opera. Ed è un’immagine che torna alla fine, dopo che i rapporti fra i personaggi e gli intrecci narrativi hanno trovato sviluppo. La corsa di Bila e Nopoko chiude il testo come se si trattasse di un post-finale. A quella corsa i due adolescenti giungono dopo essersi lasciati alle spalle il set, lasciano fuori campo il film e si dirigono verso la linea dell’orizzonte, seguiti in piano sequenza fisso, fino quasi a vederli sparire.

Tilai

In Tilai si ritrovano le linee narrative e la struttura geometrica che stavano alla base di Yaaba. Ma sono più accentuati gli aspetti drammatici; in un altro set sconfinato, fra notte e giorno, l’atmosfera è pregna di tragedia e di morte. In quadri di fortissima intensità e profondità di visione Ouedraogo imprigiona i personaggi, crea un effetto-claustrofobico tra zone d’azione controllate, tra pochi set ritornanti, mentre i corpi agiscono in uno spossante tragitto figurativo e tematico. In quel clima prende forma un’altra storia minimale, quella che vede protagonisti due fratelli, Saga e Kougri. Il primo è rientrato al villaggio dopo due anni di lontananza e scopre che la fidanzata è  divenuta la seconda moglie del padre. Ribellandosi alle leggi (tilai significa legge) Saga e la giovane donna continuano a frequentarsi, consapevoli dell’unica soluzione a cui vanno incontro: l’uomo dovrà morire per mano del fratello.

divenuta la seconda moglie del padre. Ribellandosi alle leggi (tilai significa legge) Saga e la giovane donna continuano a frequentarsi, consapevoli dell’unica soluzione a cui vanno incontro: l’uomo dovrà morire per mano del fratello.

È ancora con i gesti e con gli sguardi che i personaggi superano gli ostacoli delle parole; la macchina da presa si mantiene spesso lontana dall’evento che si sta consumando (esemplare è la parte finale con il ritorno al villaggio di Saga in occasione della morte della madre). Con sicurezza Ouedraogo rappresenta strati della memoria (una memoria che è personale, collettiva, rimando orale, che si introduce con violenza, come legge da non infrangere), si immerge in essa, sfida la tradizione e crea forme appassionanti, percorsi e pulsazioni coinvolgenti/stranianti tra immagine e suono, montaggio e musica (la colonna sonora è del musicista sudafricano Abdullah Ibrahim), costruisce immagini coscienziali, limpide e atroci, che custodiscono le folgorazioni visive del suo cinema fino a quel punto elaborato e le future luccicanze delle opere più complesse.

Ecco così altre passioni, pulsioni adolescenziali, drammi umani portati sullo schermo evitando stereotipi e ripetizioni. Ecco A Karim na Sala, commedia più road movie, e Samba Traoré, western più thriller.

A Karim na Sala

A Karim na Sala è tappa fondamentale nella carriera di Ouedraogo. Si tratta di un progetto televisivo (co-produzione fra la rete tedesca ZDF e la francese FR3, per identificare diffuse sensibilità e strategie produttive) che è anche diventato cinema, che mette uno stesso soggetto in relazione a durate e tempi differenti della fruizione (una durata unitaria o spezzata in puntate), che si sviluppa in diversi formati (girato in Super 16mm e poi gonfiato in 35mm per la distribuzione nelle sale). La versione cinematografica è quella passata su FR3. Il feuilleton, realizzato per ZDF, è composto da quattro episodi (La rencontre, Le retour au village, La fugue, Les retrouvailles) di 26 minuti ciascuno con musiche e montaggio differenti. E’ un film-sfida che fu accolto malissimo. “Quando ho mostrato il film al Fespaco nel 1991 tutti mi hanno aggredito, nessuno ha accettato questa operazione sul cinema e la televisione”. Eppure è sguardo moderno, vivace e teorico, per una riflessione sulle forme della comunicazione, è tentativo avanzato nel corpo del cinema africano di serializzare una storia, di smembrare e ri-generare un testo per destinazioni multiple. Ed è sguardo appassionato sulle mutazioni, sui segni lasciati dal tempo su alcuni corpi; è percorso truffautiano sulle età. Infatti, A Karim na Sala riporta sul set Noufou Ouedraogo e Roukietou Barry, il ragazzo e la ragazza già magnifici protagonisti di Yaaba, e li fa crescere, vivere avventure, li fa incontrare e viaggiare. Le loro vite cambiano attraverso la finzione, le loro età avanzano sul set, filmate in una serie di capitoli che rimandano già ad altri, a esperienze future che non saranno mostrate, verso nuovi stupori fuoricampo  indispensabili per costruire le fasi di una (qualsiasi) esistenza. Lungo la strada che porta al villaggio, Karim, ragazzino di 12 anni che vive con la madre e lo zio tiranno divenuto suo patrigno dopo la misteriosa sparizione del padre, rientra a casa portando in braccio una gazzella. Qui fa la conoscenza di Sala, anche lei dodicenne ma proveniente dalla città e di passaggio al villaggio per le vacanze. Karim regala alla ragazzina il piccolo animale e così tra i due si suggella l’amicizia. In quel luogo si ri-trovano i due giovani attori, corpi che segnano ulteriormente il percorso creativo di Idrissa Ouedraogo. L’avventura può cominciare, viaggio e narrazione senza fine nei mutamenti dell’adolescenza ma anche precisa indagine dei comportamenti delle persone adulte. Le avventure di Karim e Sala hanno per set il Burkina Faso, fra un’escursione nella brousse e una nelle vie centrali della capitale, nelle strade popolate di auto e motociclette, nei cinema strapieni (si intravede il Riale, uno fra i cinema più popolari che Ouagadougou possegga). Appunto: Ouagadougou, Ouaga. Ma non solo deux roues, come nel cortometraggio. Anche i treni e la ferrovia vengono usati per raccordare distanze, immagini di villaggio che improvvisamente lasciano spazio alle grandi città, Ouaga oppure Bobo Diolasso.

indispensabili per costruire le fasi di una (qualsiasi) esistenza. Lungo la strada che porta al villaggio, Karim, ragazzino di 12 anni che vive con la madre e lo zio tiranno divenuto suo patrigno dopo la misteriosa sparizione del padre, rientra a casa portando in braccio una gazzella. Qui fa la conoscenza di Sala, anche lei dodicenne ma proveniente dalla città e di passaggio al villaggio per le vacanze. Karim regala alla ragazzina il piccolo animale e così tra i due si suggella l’amicizia. In quel luogo si ri-trovano i due giovani attori, corpi che segnano ulteriormente il percorso creativo di Idrissa Ouedraogo. L’avventura può cominciare, viaggio e narrazione senza fine nei mutamenti dell’adolescenza ma anche precisa indagine dei comportamenti delle persone adulte. Le avventure di Karim e Sala hanno per set il Burkina Faso, fra un’escursione nella brousse e una nelle vie centrali della capitale, nelle strade popolate di auto e motociclette, nei cinema strapieni (si intravede il Riale, uno fra i cinema più popolari che Ouagadougou possegga). Appunto: Ouagadougou, Ouaga. Ma non solo deux roues, come nel cortometraggio. Anche i treni e la ferrovia vengono usati per raccordare distanze, immagini di villaggio che improvvisamente lasciano spazio alle grandi città, Ouaga oppure Bobo Diolasso.

Il treno è elemento utilizzato da Ouedraogo con specifica valenza semantica, attraverso di esso il regista teorizza la sua concezione di orizzontalità figurativa, le fughe e ritorni sulla/sopra la linea immobile della brousse, taglia internamente il corpo della natura, non lo sorvola. Sono gesti che compiono anche i due giovani protagonisti di A Karim na Sala che percorrono un territorio, lo vivono e lo sentono, lo animano con la loro esplosione di fisicità. E a loro si uniscono il cugino di Karim e la sua amica. Così, una capriola in mezzo a una strada cittadina, fra un semaforo e l’altro, è il segno della vitalità infinita del film. Quei corpi sprigionano una libertà istintiva, tutta dolci scatti e musicalità, come si trattasse del finale di Qualcosa di travolgente (1986) di Jonathan Demme, aperto sui titoli di coda e chiamato a ri-esistere altrove.

In questa struttura aperta, fatta di capitoli che segnano i passaggi formativi dei due giovani, si situano strati sociali e fantastici. Ouedraogo non si smentisce. Karim vive nel  clima di terrore instaurato dallo zio, decide di fuggire lontano, di cercare altre solidarietà, si mette in strada così come fa ancora una volta Ouedraogo con la macchina da presa, paga in prima persona per colpe che non ha commesso, finisce in carcere dopo essersi fatto derubare al mercato dai banditi, averli inseguiti ed avere avuto la peggio in una zuffa. Nel frattempo anche le donne si ribellano e fuggono dal villaggio, opponendosi allo strapotere del maschio. Innamoramenti, fughe e ritorni sono scanditi in questa magica soap opera on the road che accoglie striature di fantastico, in cui “ci sono più elementi di cinema che in Yaaba oTilai”.

clima di terrore instaurato dallo zio, decide di fuggire lontano, di cercare altre solidarietà, si mette in strada così come fa ancora una volta Ouedraogo con la macchina da presa, paga in prima persona per colpe che non ha commesso, finisce in carcere dopo essersi fatto derubare al mercato dai banditi, averli inseguiti ed avere avuto la peggio in una zuffa. Nel frattempo anche le donne si ribellano e fuggono dal villaggio, opponendosi allo strapotere del maschio. Innamoramenti, fughe e ritorni sono scanditi in questa magica soap opera on the road che accoglie striature di fantastico, in cui “ci sono più elementi di cinema che in Yaaba oTilai”.

Il film è abitato da improvvise creature fantastiche, come quella del padre di Karim che ritorna senza nessuna giustificazione in una storia che ormai lo aveva dimenticato per seguire altre narrazioni e intrecci e su un set che si era già interessato ad altri corpi. E ritorna dopo essersi risvegliato in mezzo alla brousse da un sonno-sogno senza tempo, dopo una lunga lontananza, visualizzando il percorso non lineare ma ripetutamente soggettivo del film. In A Karim na Sala coesistono, con scelta rigorosa, presenze e assenze, scene madri, squilibri narrativi, ri-sguardi di Ouedraogo sul suo cinema all’interno del quale si ritrova costante, seppure in forme stratificate, il discorso sul “ritorno a casa” di una persona pregna di un passato, breve o lungo, di lontananza e di mistero. Capita in Tilai in una forma che sfocia nella tragedia, in A Karim na Sala, dove il fantastico è più rilevante, e in Samba Traoré, dove nella brousse Ouedraogo porta le forme del thriller e del western.

Samba Traoré

Samba Traoré, protagonista che dà il titolo al film, torna al villaggio dopo un periodo trascorso in città, lontano dalla famiglia. E torna per cercare rifugio, dopo aver compiuto una rapina a mano armata in un distributore di benzina con un compagno; la rapina è mostrata nell’avvio notturno, in un piano sequenza articolato in movimenti caldi e tranquilli, con la macchina da presa che si sposta dalla strada al distributore, scopre frammenti di spazi urbani e corpi in lotta nell’oscurità (l’amico di Samba rimane ucciso; lui prende i soldi e scappa), afferra quel set di città che in seguito sarà negato alla visione. Il film si sposta nella campagna, nel paesaggio verdeggiante del Sud. Samba, braccato dalla polizia e dai giornali che riportano la sua fotografia, riallaccia trame e fili di un discorso interrotto tempo prima, di un pre-film non visto. E giunge (torna) con soldi da spendere, con una pistola nascosta, con un segreto comunque da mantenere, con incubi ritornanti che lo braccano nella notte, segni di un passato ineliminabile. E nello spazio ristretto della sua abitazione Samba (Bakary Sangaré, maliano, esperienza d’attore con Peter Brook) è ancora braccato, ma questa volta con amore, con grande piacere, dallo sguardo complice di Ouedraogo che filma il suo corpo sudato, madido di sudore gelido al risveglio improvviso da incubi, accanto a quello della donna che ama. Perché Samba Traoré è un’altra storia d’amore contrastato, di corpi che si desiderano e si cercano, divisi da elementi esterni – i fili rossi che segnano l’opera di Ouedraogo: la legge, una colpa da espiare, rituali da mantenere.

Samba trova un villaggio stupito che lo (ri)accoglie, al quale regala soldi, dove decide di costruire un bar. Il tempo rimane sospeso e in esso, nella sua luce, Samba si muove, fra un tempo passato che ritorna continuamente e un tempo presente continuamente spostato, mai vissuto fino in fondo, fra avanzamenti e retromarce in quel magnifico spazio western segnato da attraversamenti geometrici dove a spostarsi non è solo Samba (con lo spazio e il tempo, il set e il passare dei minuti che si stringono intorno a lui), ma dove agiscono anche tutti gli altri personaggi, dove la vita del villaggio si sviluppa fra intrighi, umorismo, vendette, complicità, innamoramenti, piccole truffe e incubi. È a contatto con la luce, la luminosità, l’incontro con il sole che depista troupe e tempi previsti, che prendono forma le immagini. “Bisogna lottare con il sole. Si tratta veramente di una corsa-inseguimento tra lui e noi… Ci sono delle cose da fare spontaneamente in funzione della posizione del sole”. La luminosità conquista ogni fotogramma, ogni frammento di spazio, viene scoperta e si lascia afferrare dai carrelli rivelatori, esplorativi, e dalle panoramiche necessarie, essenziali, che all’interno dei piani sequenza svelano il set creando un’attrazione infinita tra il fuori campo e quanto è custodito dall’inquadratura. Dentro questa luminosità, questi spazi filmici, nei rapporti ripuliti da ogni gesto ingombrante fra le distanze, i corpi, la natura, gli elementi (acqua, fuoco, terra), il regista burkinabé fa agire i personaggi, filma lo spazio (concentrandosi sempre su una classicità figurativa), aprendolo – appunto, con carrelli e panoramiche sensuali – a sguardi innamorati che sappiano restituirlo modellato nella sua frammentarietà/interezza, non spazio realista ma dichiaratamente filtrato dalla finzione, dall’artificio, da obiettivi e lenti. La sequenza del travagliato viaggio all’ospedale di Tamarou incinta, la giovane donna che vive la storia d’amore con Samba, è significativa sia per precisare le paure dell’uomo (che la abbandona durante il trasporto per paura di essere riconosciuto e arrestato) sia per evidenziare il fortissimo contrasto visivo con tutto quanto precede e segue, vale a dire con la vastità dell’ambiente naturale e dei suoi colori. Infatti, con uno scarto magico, Ouedraogo stringe lo sguardo sul corpo della donna, sul suo volto sofferente, le offre tutta l’inquadratura, mentre si compie quel viaggio hard su un carretto. E quel contrasto così forte, così puramente filmico, questione di distanze fra campi lunghi e primi piani, dissolve. Samba Traoré abita in quelle distanze, in quello spazio da ri-generare sfuggendo agli stereotipi, che è fonte di sguardi e di attese (alla fine Tamarou osserva l’uomo che ama allontanarsi in manette, fin quando lo rivedrà/ritroverà, forse, un giorno, oltre il film…), innescando contatti con altri spazi e tempi, da una parte il cortometraggio Poko, dall’altra le future immagini di Afrique, mon Afrique.

Afrique, mon Afrique

Afrique, mon Afrique

Con quest’ultimo film, Ouedraogo elabora un’ulteriore sfida. Afrique, mon Afrique è una sfida alla durata (52 minuti) messa in atto da un autore che ha costruito, tappa dopo tappa, un cinema dinamico e mai assuefatto, moderno e sempre più “rosselliniano”. Ouedraogo ha filmato Afrique, mon Afrique in Costa d’Avorio, ad Abidjan, e ha offerto uno straordinario esempio di come si possa intervenire su un argomento d’attualità senza ricorrere a immagini patetiche o didascaliche. Il mediometraggio, prodotto dalla rete televisiva Arte, è sul tema dell’Aids, ma Ouedraogo – non smentendo il suo percorso, il suo pensiero, il suo sguardo sempre più essenziale, semplice, concreto – elabora un percorso visivo e una narrazione molto liberi, avvicinandosi al pre-testo con leggerezza e humour. Ne risulta un’esplosione di colori e musica in cui si ritrova tutto ciò che definisce il suo cinema. Spingendosi oltre, a confronto con estetiche altre, con salutari contaminazioni di generi (la commedia, in particolare nella scena di dimostrazione dell’uso dei preservativi, e il dramma, con la morte dell’amica del protagonista) e di corpi portati su un set. Non è un caso se, in un film dove la musica assume un ruolo significante, la parte principale, quella di Eugène, un uomo che vuole diventare cantante e che per questo motivo lascia il villaggio per trovare fortuna in città, sia stata affidata al musicista Ismael Lô che in maniera molto teorica “gioca” il suo personaggio. La sequenza realizzata in un ristorante è a questo proposito esemplare. Lô chiede una chitarra e inizia a cantare, proprio come in un musicarello  italiano. Ma in Afrique, mon Afrique (titolo che esprime tutto il senso morale ed estetico, il cuore rivoluzionario del regista, del suo cinema) si scopre soprattutto un legame straordinario con Samba Traoré. Nel momento in cui la moglie saluta il marito e lo guarda allontanarsi dal villaggio per effettuare il viaggio che lo porterà in città (ancora utilizzando il treno), Afrique, mon Afrique raggiunge il finale di Samba Traoré. Ouedraogo filma con passione il volto della donna nell’attimo che segue il distacco fra lei e Eugène. Si tratta di un volto che ne fa scaturire altri: quello di Tamarou in Samba Traoré, quelli di marito e moglie in Le cri du coeur nei brevi fotogrammi che accolgono un loro abbraccio doloroso, un piccolo, insostituibile, insostenibile attimo di cinemavita.

italiano. Ma in Afrique, mon Afrique (titolo che esprime tutto il senso morale ed estetico, il cuore rivoluzionario del regista, del suo cinema) si scopre soprattutto un legame straordinario con Samba Traoré. Nel momento in cui la moglie saluta il marito e lo guarda allontanarsi dal villaggio per effettuare il viaggio che lo porterà in città (ancora utilizzando il treno), Afrique, mon Afrique raggiunge il finale di Samba Traoré. Ouedraogo filma con passione il volto della donna nell’attimo che segue il distacco fra lei e Eugène. Si tratta di un volto che ne fa scaturire altri: quello di Tamarou in Samba Traoré, quelli di marito e moglie in Le cri du coeur nei brevi fotogrammi che accolgono un loro abbraccio doloroso, un piccolo, insostituibile, insostenibile attimo di cinemavita.

La fine di Samba Traoré diventa l’apertura di Afrique, mon Afrique, una nuova partenza. Un uomo è costretto, dalla legge o per sopravvivere, a partire e a lasciare la famiglia. Afrique, mon Afrique mostra quello che restava nascosto in Samba Traoré (la vita di una persona lontano dal suo villaggio) e nasconde quasi del tutto ciò che era reso visibile nel precedente film (la vita di una persona nel suo villaggio). Il mediometraggio evidenzia altri segni specifici che si ritrovano ed elaborano: il ritorno di un uomo da un tempo passato altrove, modificato (rispetto a Samba, Eugène non deve più fuggire) ma ancora portatore di segreti (l’avventura sessuale di Eugène); inoltre viene negato allo sguardo quello che accadrà in seguito nel villaggio dove il giovane cantante ritrova la famiglia. Sono geometrie fluide che toccano cuore e occhi quelle esistenti nel cinema di Idrissa Ouedraogo, in viaggio dentro un continente e altrove, in un movimento dell’anima che scopre spazi e personaggi, li ama, li avvicina/distanzia, li introduce nelle sue immagini profondamente africane e universali. “Ho sempre detto che solo le immagini posseggono una verità emotiva e che più esse sono semplici e coerenti più hanno la possibilità di toccare le persone”.

Kini & Adams

È quanto si riscontra in Kini & Adams e in Les parias du cinéma. Dopo Le cri du cœur, Ouedraogo torna a filmare negli spazi dell’Africa e gira in Zimbabwe il suo lungometraggio più recente, Kini & Adams, commedia popolata di barzellette che sfocia nel melodramma di sapore neorealista, un neorealismo noir d’allucinata sperimentazione. E’ il ritratto di due amici inseparabili, di una coppia sposata che si  disgregherà, di tensioni e desideri sessuali (dove l’amicizia maschile si carica di sfumature gay) che si manifestano in una zona rurale abitata dai protagonisti e raggiunta dagli operai e dal padrone di un cantiere. I nuovi arrivati cambiano le abitudini, sono corpi estranei che creano attriti e conflittualità sia lavorative sia sentimentali. Ouedraogo filma per la prima volta in cinemascope, guarda agli esordi del suo cinema (alle geometrie figurative di Yam Daabo) e ai mélo passionali di Steven Spielberg, Raffaello Matarazzo e Giuseppe De Santis. E ancora una volta spiazza, non permette che il suo lavoro venga rinchiuso in formule semplicistiche. Così, mentre buona parte del cinema africano d’area francofona si mostra succube delle co-produzioni europee, Ouedraogo sta nei luoghi del rinnovamento, l’Africa australe, lavora con straordinari attori sudafricani (Vusi Kunene, David Mohloki, rispettivamente Kini e Adams, John Kani, Nthati Moshesh) e gira un film parlato in inglese. Kini & Adams è film d’incroci e attese, di spostamenti e attraversamenti, di corpi in lotta e in rivalità (per amore, denaro, potere – fino alla morte…), d’immobilità e accelerazioni. E’ un continuo detour in uno spazio esterno stratificato (una terra lavata dalla polvere e modificata nel suo essere dai segni della speculazione e della corruzione,

disgregherà, di tensioni e desideri sessuali (dove l’amicizia maschile si carica di sfumature gay) che si manifestano in una zona rurale abitata dai protagonisti e raggiunta dagli operai e dal padrone di un cantiere. I nuovi arrivati cambiano le abitudini, sono corpi estranei che creano attriti e conflittualità sia lavorative sia sentimentali. Ouedraogo filma per la prima volta in cinemascope, guarda agli esordi del suo cinema (alle geometrie figurative di Yam Daabo) e ai mélo passionali di Steven Spielberg, Raffaello Matarazzo e Giuseppe De Santis. E ancora una volta spiazza, non permette che il suo lavoro venga rinchiuso in formule semplicistiche. Così, mentre buona parte del cinema africano d’area francofona si mostra succube delle co-produzioni europee, Ouedraogo sta nei luoghi del rinnovamento, l’Africa australe, lavora con straordinari attori sudafricani (Vusi Kunene, David Mohloki, rispettivamente Kini e Adams, John Kani, Nthati Moshesh) e gira un film parlato in inglese. Kini & Adams è film d’incroci e attese, di spostamenti e attraversamenti, di corpi in lotta e in rivalità (per amore, denaro, potere – fino alla morte…), d’immobilità e accelerazioni. E’ un continuo detour in uno spazio esterno stratificato (una terra lavata dalla polvere e modificata nel suo essere dai segni della speculazione e della corruzione,  in attesa di venire squarciata e fatta saltare in aria dalle esplosioni) da modellare in set della messa in scena più finzionale e rigorosa. Ouedraogo, sublime narratore di amicizie, amori e complicità da ri-definire nel tempo, rende tangibili aria, polvere, sole e terra, e inscrive il film in (false) partenze, nel sogno di un viaggio (che vorrebbero compiere i due amici per poter lasciare quel luogo di povertà e emigrare in città) accennato nelle parole, avviato per frammenti e comicamente rinviato. Un viaggio che prosegue nel fuoricampo, nell’aldilà, nello sguardo oltre i margini dell’inquadratura (oltre il film, oltre la morte…) dei due amici alla fine, dopo l’incidente d’auto che avrebbe dovuto separarli. Kini e Adams sono ancora insieme, a condividere quell’ultima immagine prolungata che sembra fotogramma fermo ma che il sole, nel suo lento ipnotico spostamento, ri-dà viva, bruciante e carica di tensione. Immagine che non vuole sparire, ultimo segno dei movimenti e delle attese che si sono prodotti nel testo.

in attesa di venire squarciata e fatta saltare in aria dalle esplosioni) da modellare in set della messa in scena più finzionale e rigorosa. Ouedraogo, sublime narratore di amicizie, amori e complicità da ri-definire nel tempo, rende tangibili aria, polvere, sole e terra, e inscrive il film in (false) partenze, nel sogno di un viaggio (che vorrebbero compiere i due amici per poter lasciare quel luogo di povertà e emigrare in città) accennato nelle parole, avviato per frammenti e comicamente rinviato. Un viaggio che prosegue nel fuoricampo, nell’aldilà, nello sguardo oltre i margini dell’inquadratura (oltre il film, oltre la morte…) dei due amici alla fine, dopo l’incidente d’auto che avrebbe dovuto separarli. Kini e Adams sono ancora insieme, a condividere quell’ultima immagine prolungata che sembra fotogramma fermo ma che il sole, nel suo lento ipnotico spostamento, ri-dà viva, bruciante e carica di tensione. Immagine che non vuole sparire, ultimo segno dei movimenti e delle attese che si sono prodotti nel testo.

Les parias du cinéma

Con la stessa complessità – ma sempre per una immediatezza di fruizione – con cui costruisce i suoi set, Ouedraogo si filma nel breve Les parias du cinéma. Le dichiarazioni del regista sul cinema africano, più volte ribadite nelle interviste, si fanno immagini in poche inquadrature semplici. Ouedraogo si rivolge allo spettatore per affrontare una questione che ben conosce e che lo vede lucidamente battagliero. “Lo stato del cinema nel mondo è una questione vasta… Io preferisco parlare del mio cinema, dei cinema dell’Africa, della loro relazione con il mondo…”, afferma. In cinque minuti di straordinaria intensità Ouedraogo si dichiara, interpone alle sue parole frammenti di film, ricorre per il commento musicale a Ismael Lô per creare continuità nella filmografia. Ma in particolare esplicita la sua concezione del filmare, la sua totale partecipazione nel costruire un’inquadratura e nel mettere in scena sia personaggi della finzione sia se stesso. È sempre una questione di sguardo morale: realizzare un piano fisso o il più complesso dei movimenti di macchina.

di sguardo morale: realizzare un piano fisso o il più complesso dei movimenti di macchina.