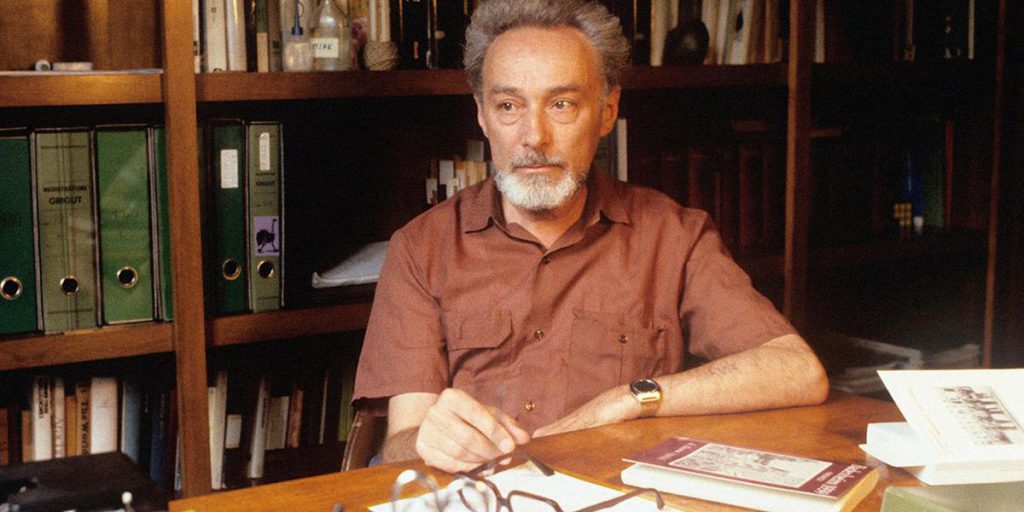

Pubblichiamo un estratto dalla Relazione inaugurale dell’anno accademico 2020/21 della IULM del Rettore Gianni Canova.

Bisogna dare più libertà alle università. I requisiti minimi rischiano di essere un impaccio che frena. I meccanismi di accreditamento dei nuovi corsi sono bizantini e i metodi di reclutamento del personale docente, tutti consegnati al feticismo delle pubblicazioni sulle riviste di fascia a, rischiano di premiare il conformismo, invece che la ricerca originale, il pensiero eretico, la spregiudicatezza nella ricerca, siamo tornati all’omaggio alle auctoritates, l’università ha bisogno di altro. Ha bisogno di sburocratizzazione e di libertà. Ma noi abbiamo altre due sfide, altri due compiti a cui non possiamo sottrarci. E quando dico noi intendo non solo IULM ma il sistema universitario nel suo complesso, se si pensa –e io lo penso – che l’Università non debba essere un erogatore automatico di saperi slidizzabili e preconfezionati, ma un laboratorio di idee, un avamposto civile, un attore culturale. Il primo compito è una battaglia culturale in difesa dell’idea stessa di socialità. E della cultura come atto sociale. Io non capisco, per quanto mi sforzi non riesco a capire, perché mai questo paese alle prese con una pandemia in corso decida di riaprire tutto, ma  proprio tutto, dai centri commerciali ai ristoranti ai negozi di ogni tipo e lasci chiusi solo i musei, i cinema e i teatri, come se questi fossero i luoghi infetti da disinfettare, chiudere, far sparire. Per non parlare del modo in cui la politica si rifiuta di mettere a tema la questione della scuola.

proprio tutto, dai centri commerciali ai ristoranti ai negozi di ogni tipo e lasci chiusi solo i musei, i cinema e i teatri, come se questi fossero i luoghi infetti da disinfettare, chiudere, far sparire. Per non parlare del modo in cui la politica si rifiuta di mettere a tema la questione della scuola.

COSA INSEGNARE, COME INSEGNARE… Non ha ucciso solo vite umane, Covid19. Ha fatto e sta facendo altri guasti altrettanto gravi. Covid 19 ha fatto della socialità il focolaio di ogni pericolo e minaccia. Far parte di una folla – affollarsi, unirsi, accalcarsi – diventa il gesto che mette in discussione la salute e la sopravvivenza del singolo. Per proteggersi bisogna isolarsi, staccarsi. Distanziarsi. La vicinanza fisica con l’altro diventa pericolosa. Solo la rarefazione, il distanziamento, il vuoto attorno a sé garantiscono la salute del singolo. Covid 19 ha fatto dell’altro un potenziale untore. Ha sostituito definitivamente il sociale con i social. Nessun dittatore distopico avrebbe osato sognare un delitto tanto perfetto. Un così radicale redesign del sociale all’insegna dell’isolamento del singolo compensato da un uso compulsivo della relazionalità digitale consentita dal web. L’esito estremo della società del narcisismo di massa è – paradossalmente – la monadizzazione del mondo: protetti da scafandri mentali immateriali, inibiti al contatto fisico con l’altro da guanti e mascherine, con l’attività tattile interdetta e sanzionata, facciamo della sopravvivenza del corpo il totem o il feticcio a cui immolare tutto: la nostra esistenza come persone che non si esauriscono nel corpo, il nostro bisogno di socialità.

Il rancore, che negli ultimi tempi – in Italia più che altrove, ma non solo in Italia – era diventato il sentimento dominante, ora scolora nella diffidenza: non c’è più un pharmakon o un nemico su cui scaricare la frustrazione divenuta odio. Ora sono tutti nemici: l’altro ci fa paura per il fatto stesso di esistere, di essere lì, di sfiorarci mentre passa sul marciapiede a una distanza che riteniamo troppo vicina a noi. Durerà? Attecchirà questo modello neoisolazionista di corpo sociale? Difficile dirlo. Certo è che ora, a pandemia ancora in corso, il modello che appare diffondersi è semplice e inquietante al tempo stesso: tanti corpi “sani”, lontani uno dall’altro, in una società infetta. Un po’ come accade – profeticamente? – al protagonista di La coscienza di Zeno nel finale del romanzo: lui guarisce, ma in un mondo che è malato alle radici. È questa malattia che siamo chiamati a combattere nelle nostre università. L’acquiescienza. L’ignavia. Il silenzio di fronte al disprezzo della cultura, o alla marginalizzazione della cultura e dello spettacolo. E per farlo dobbiamo prima di tutto ribadire che nessuna didattica a distanza sostituirà mai completamente la lezione in aula, perché università è socialità, condivisione, messa in comune di saperi, linguaggi, esperienze, ricerche. Noi in IULM facciamo e faremo così. Dobbiamo difendere il noi, oltre e accanto alla tutela della salute dell’io. Dobbiamo ribadire con forza che non c’è democrazia politica credibile in assenza di una vera e solida democrazia culturale. In un paese in cui ormai un terzo della popolazione è analfabeta funzionale, senza che nessuno o quasi faccia nulla per affrontare in modo serio il problema. Il secondo compito a cui credo siamo tutti chiamati, soprattutto dopo la pandemia, è l’impegno a formare giovani laureati non solo seri, responsabili e visionari quanto basta, ma anche innamorati del proprio lavoro. Amare il proprio lavoro. Scegliere un percorso formativo che sappia equilibrare passione e talento per consentire poi di fare un lavoro o una professione che si ama. C’ è un passo molto bello di Primo Levi, dal suo libro Una chiave a stella, che esprime in modo limpido e inequivocabile questo concetto. È breve ma intenso. Consentitemi di leggerlo:

Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono. Questa sconfinata regione, la regione del rusco, del boulot, del job, insomma del lavoro quotidiano, è meno nota dell’Antartide, e per un triste e misterioso fenomeno avviene che ne parlano di più, e con più clamore, proprio coloro che meno l’hanno percorsa. Per esaltare il lavoro, nelle cerimonie ufficiali viene mobilitata una retorica insidiosa, cinicamente fondata sulla considerazione che un elogio o una medaglia costano molto meno di un aumento di paga e rendono di più; però esiste anche una retorica di segno opposto, non cinica ma profondamente stupida, che tende a denigrarlo, a dipingerlo vile, come se del lavoro, proprio od altrui, si potesse fare a meno, non solo in Utopia ma oggi e qui: come se chi sa lavorare fosse per definizione un servo, e come se, per converso, chi lavorare non sa, o sa male, o non vuole, fosse per ciò stesso un uomo libero. È malinconicamente vero che molti lavori non sono amabili, ma è nocivo scendere in campo carichi di odio preconcetto: chi lo fa, si condanna per la vita a odiare non solo il lavoro, ma se stesso e il mondo. Si può e si deve combattere perché il frutto del lavoro rimanga nelle mani di chi lo fa, e perché il lavoro stesso non sia una pena, ma l’amore o rispettivamente l’odio per l’opera sono un dato interno, originario, che dipende molto dalla storia dell’individuo, e meno di quanto si creda dalle strutture produttive entro cui il lavoro si svolge”.

Ecco: l’altro impegno che IULM si assume di fronte ai giovani e alle famiglie è quello che avete sentito echeggiare nelle parole di Primo Levi. Il mio sogno è che da qui escano giovani che amano quello che andranno a fare. Solo così potranno essere classe dirigente e dare a questo paese un futuro degno del passato che abbiamo alle spalle e delle sfide che la complessità del presente ci impone.